Ti è mai capitato di fissare per ore una pagina bianca, sentendo il peso di un'intera tesi di laurea da scrivere? È una sensazione che accomuna migliaia di studenti in tutta Italia. Secondo un recente sondaggio di AlmaLaurea, oltre il 40% dei laureandi indica la "difficoltà a organizzare il lavoro" come uno dei principali ostacoli. L'ansia da pagina bianca può sembrare un muro insormontabile, ma c'è un segreto per non farsi prendere dal panico: una solida struttura della tesi di laurea. Pensa a questa struttura come a una mappa, una guida che ti accompagnerà passo dopo passo, trasformando un'impresa che sembra enorme in una serie di piccoli traguardi, chiari e gestibili.

📋 IN BREVE

⏱️ Tempo di lettura: 15 minuti

In questo articolo scoprirai:

- Come definire la struttura ideale per ogni sezione del tuo elaborato, dall'introduzione alla bibliografia.

- Le differenze pratiche tra la struttura di una tesi compilativa (triennale) e una sperimentale (magistrale).

- Consigli concreti per creare un indice logico che faccia da vera e propria road map per il lettore.

- Come costruire un'argomentazione solida e coerente, capitolo dopo capitolo, senza perdere il filo.

Alla fine avrai tutto quello che serve per creare uno schema robusto, pianificare il lavoro senza stress e iniziare a scrivere la tua tesi con metodo e sicurezza.

Costruire la tesi, dalle fondamenta al tetto

Pensa a quando si costruisce una casa. Nessuno inizierebbe mai a montare il tetto per primo, giusto? Si parte dalle fondamenta, seguendo un progetto preciso che definisce ogni stanza, ogni muro, ogni singolo dettaglio. Ecco, l'elaborato finale funziona esattamente allo stesso modo. Ha bisogno di uno schema logico, di un'impalcatura che ne garantisca la coerenza e la solidità.

Definire la struttura della tua tesi non è solo una formalità burocratica richiesta dall'università. È il tuo strumento più potente per mettere in ordine le idee, pianificare il lavoro e procedere con sicurezza, senza perdere la bussola. Il rischio, senza un piano chiaro, è di ritrovarsi a vagare tra capitoli slegati, pieni di ripetizioni o con argomentazioni deboli. È un problema comune, purtroppo, che porta tanti studenti a bloccarsi a metà del percorso.

In questa guida completa, ti daremo la mappa definitiva per organizzare il tuo lavoro di ricerca, dal frontespizio fino all'ultima riga della bibliografia. Vedremo insieme, nel dettaglio, il ruolo di ogni singola sezione e ti mostreremo come legarle tra loro in modo logico e consequenziale. L'obiettivo? Un lavoro di tesi impeccabile.

Se senti di essere ancora al punto zero, potrebbe esserti d'aiuto la nostra guida pratica su come iniziare la tesi di laurea in 5 passi essenziali.

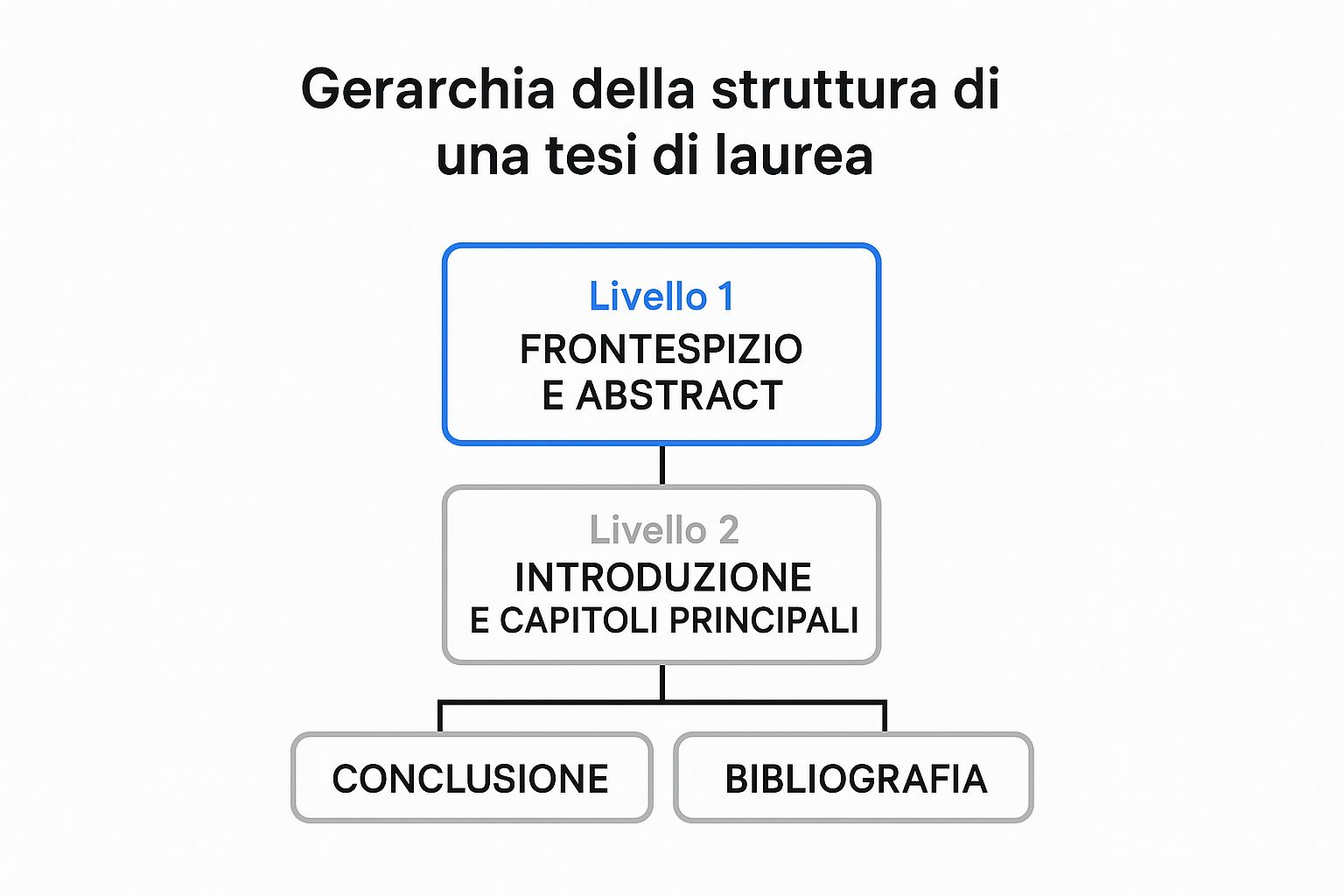

Questa infografica ti mostra a colpo d'occhio la gerarchia standard della struttura di una tesi, mettendo in evidenza come le varie sezioni si incastrano tra loro.

Come vedi, la struttura segue un percorso naturale: si parte dagli elementi preliminari (come il frontespizio), si entra nel cuore della ricerca con i capitoli centrali e si chiude il cerchio con gli apparati finali (come la bibliografia). Questo flusso garantisce un'esperienza di lettura chiara e ordinata.

Il biglietto da visita: frontespizio, indice e abstract

Le prime pagine della tesi sono la tua stretta di mano con la commissione. È il primo, vero contatto che avranno con il tuo lavoro, e da qui si faranno un’idea di tutto il resto. Bisogna che questa prima impressione sia perfetta: chiara, professionale e ordinata.

Questi elementi iniziali, che in gergo accademico si chiamano front-matter, non sono solo una formalità burocratica. Definiscono il tono di tutta la ricerca e mostrano fin da subito la tua cura per i dettagli, presentando il tuo percorso nel modo più logico possibile.

Il frontespizio: l'abito fa il monaco

Il frontespizio è la copertina ufficiale della tua tesi, la sua carta d'identità. Ogni università, dal Politecnico di Milano all'Università di Bologna, ha le sue regole ferree su come va compilato. Non c'è spazio per la creatività.

Solitamente, le informazioni richieste sono sempre le stesse:

- Logo e nome dell’Ateneo

- Dipartimento o Scuola e Corso di Laurea

- Titolo della tesi (assicurati che sia quello definitivo approvato dal relatore!)

- Il tuo nome, cognome e numero di matricola

- Nome e cognome del relatore (e dell'eventuale correlatore)

- Anno Accademico di riferimento

Un consiglio spassionato? Cerca il template ufficiale sul sito del tuo corso di laurea. Usare un format sbagliato può creare problemi in segreteria proprio all'ultimo, quindi non prenderlo alla leggera.

Subito dopo il frontespizio, se vuoi, puoi aggiungere una pagina per i ringraziamenti o una dedica. Non è obbligatoria, ma è un piccolo spazio personale per ringraziare chi ti ha dato una mano in questo lungo percorso. Cerca solo di mantenere un tono sobrio e professionale.

Un frontespizio fatto come si deve comunica subito serietà e rispetto per le regole accademiche. È la prova che hai preso sul serio non solo la ricerca, ma anche la sua presentazione formale.

L'indice: la mappa del tuo pensiero

Pensa all'indice non come a un semplice elenco di capitoli, ma come alla mappa logica del tuo lavoro. È la prima vera anteprima della struttura del tuo ragionamento e del rigore con cui hai organizzato le idee.

Un indice ben fatto fa capire tutto a colpo d'occhio. Mostra una gerarchia chiara tra:

- Capitoli: Le grandi sezioni tematiche che scandiscono il percorso.

- Paragrafi: Le suddivisioni interne, dove approfondisci un aspetto del capitolo.

- Sottoparagrafi: Ulteriori livelli di dettaglio per i punti più specifici.

Questa struttura ad albero non è solo per bellezza: aiuta chi legge a orientarsi e a seguire il filo del tuo discorso senza perdersi.

💡 Consiglio Tesify: Sfrutta la funzione di creazione automatica dell'indice del tuo programma di scrittura (Word, Google Docs, Pages…). Imposta correttamente gli stili per i titoli (es. Titolo 1 per i capitoli, Titolo 2 per i paragrafi) e l'indice si aggiornerà da solo ogni volta che cambi qualcosa. Ti salverà da ore di controlli manuali e da inevitabili errori di impaginazione.

L'abstract: il riassunto che convince

L'abstract è un concentrato purissimo della tua tesi. In non più di 250-300 parole, devi raccontare l'intero progetto. È un testo che deve poter vivere da solo, dando a chiunque lo legga un'idea completa del tuo lavoro.

Per scriverlo bene, assicurati che risponda in modo chiaro e diretto a queste quattro domande:

- Qual è il problema? (Il contesto e la domanda di ricerca).

- Come l'hai affrontato? (La metodologia che hai usato).

- Cosa hai scoperto? (I risultati principali, senza fronzoli).

- Cosa significa? (Le conclusioni e l'importanza del tuo lavoro).

Il suo scopo è semplice: convincere il lettore che la tua tesi merita di essere letta. Molti professori leggono l'abstract per farsi una prima, rapida opinione sulla qualità del lavoro. Per questo, ogni parola conta.

Se ti senti un po' perso e cerchi ispirazione, dai un'occhiata ai nostri esempi di abstract per tesi di laurea: ti aiuteranno a capire come trovare il giusto equilibrio.

RECAP DELLA SEZIONE:

- Frontespizio: Usa il template ufficiale del tuo ateneo per evitare errori.

- Indice: Crealo automaticamente con gli stili del tuo editor di testo per risparmiare tempo.

- Abstract: Strutturalo rispondendo a 4 domande chiave: problema, metodo, risultati, conclusioni.

Il cuore della ricerca: introduzione e stato dell'arte

Se le sezioni precedenti erano il "biglietto da visita" della tua tesi, ora entriamo nel vivo del tuo lavoro. L'introduzione e lo stato dell'arte non sono semplici capitoli di apertura, ma le fondamenta su cui si reggerà l'intera argomentazione. È qui che inizi a costruire sul serio.

Questi due capitoli, infatti, lavorano in tandem. L'introduzione apre le porte, cattura l'interesse e definisce la rotta del viaggio. Lo stato dell'arte, invece, dimostra che conosci a menadito la mappa del territorio che stai per esplorare. Scriverli bene significa dare al lettore una bussola precisa per orientarsi e, allo stesso tempo, convincerlo della solidità del tuo progetto.

Introduzione: il capitolo che definisce tutto

L'introduzione è forse il capitolo più strategico di tutta la tesi. Non a caso, noi di Tesify consigliamo sempre di scriverla per ultima, o almeno di rivederla a fondo una volta che tutto il resto è stato completato. Il motivo è semplice: deve offrire una visione d'insieme che sia completa e, soprattutto, coerente con il lavoro svolto.

Pensa all'introduzione come al trailer di un film. Deve presentare l'argomento (il genere), accennare alla trama (la tua ricerca), introdurre i protagonisti (i concetti chiave) e lasciare lo spettatore con la voglia di scoprire come va a finire.

Per essere efficace, una buona introduzione dovrebbe toccare questi punti:

- Contesto e rilevanza: Parti dal quadro generale. Perché questo argomento è importante oggi?

- Problema e domanda di ricerca: Stringi il campo. Qual è il problema specifico che vuoi affrontare? Qual è la domanda a cui la tua tesi cercherà di rispondere?

- Obiettivi dello studio: Sii esplicito. Cosa ti prefiggi di raggiungere con questa ricerca?

- Metodologia (in breve): Accenna all'approccio che userai, senza perderti nei dettagli. Quelli avranno un capitolo dedicato.

- Struttura della tesi: Offri una piccola mappa del tuo lavoro. Spiega al lettore cosa troverà nei capitoli successivi e come sono collegati tra loro.

Questo approccio non è un formalismo, ma una garanzia di chiarezza. Pensa che una ricerca sulle tesi di laurea all'Università di Trieste ha rilevato che il 75% dei lavori di tesi di successo dedica ampio spazio nell'introduzione per chiarire obiettivi e quadro teorico, dimostrando come questo sia un passaggio cruciale per un lavoro ben organizzato.

💡 Consiglio Tesify: Per non perdere il filo, prepara una checklist con i punti chiave che la tua introduzione deve assolutamente contenere. Man mano che scrivi, spunta le voci. È un trucco semplice ma efficace per assicurarti di non tralasciare nessun elemento essenziale per la tua struttura tesi di laurea. Per una guida più approfondita, dai un'occhiata al nostro articolo su come scrivere un'introduzione di tesi perfetta.

Stato dell'arte: la tua analisi critica

Lo stato dell'arte, o revisione della letteratura, è molto più di un riassunto di libri e articoli. È il capitolo in cui dimostri di padroneggiare l'argomento, analizzando in modo critico ciò che è stato scritto prima di te.

Questo non vuol dire fare un elenco della spesa delle fonti, una dopo l'altra. Il tuo compito è organizzare il dibattito accademico, raggruppando gli autori per correnti di pensiero, confrontando le loro tesi e mettendo in luce punti di accordo e disaccordo.

Il tuo vero obiettivo nello stato dell'arte è identificare un "research gap", ovvero una lacuna, uno spazio vuoto nella ricerca esistente. È proprio lì che andrà a inserirsi il tuo contributo originale.

Per costruire uno stato dell'arte solido, ecco come dovresti muoverti:

- Identifica le fonti più autorevoli: Parti da pubblicazioni accademiche, articoli peer-reviewed e testi fondamentali del tuo settore.

- Organizza le fonti per temi: Evita di procedere in ordine cronologico. Raggruppa gli studi in base ai temi o ai dibattiti che affrontano.

- Analizza, non riassumere: Per ogni fonte, non limitarti a dire "l'autore X sostiene che…". Chiediti piuttosto: qual è il suo contributo? Quali sono i punti di forza e di debolezza della sua argomentazione? Come si collega al lavoro di altri?

- Posiziona il tuo lavoro: Chiudi il capitolo spiegando chiaramente come la tua tesi si inserisce nel dibattito e quale specifica lacuna intende colmare.

In questa sezione, la precisione nel citare le fonti è tutto. Usare correttamente stili come APA 7 o Chicago non è un vezzo, ma un requisito fondamentale per dimostrare rigore scientifico e, ovviamente, per evitare il plagio, nel pieno rispetto dell'etica accademica.

RECAP DELLA SEZIONE:

- Introduzione: Scrivila o rivedila alla fine per assicurarti che sia coerente con tutto il lavoro svolto.

- Stato dell'arte: Non riassumere, ma analizza criticamente le fonti per identificare il tuo "research gap".

- Coerenza: Questi due capitoli devono lavorare insieme per giustificare la necessità e l'originalità della tua ricerca.

Il motore del tuo lavoro: metodologia e risultati

Sei arrivato al cuore pulsante della tua tesi. Fino a qui hai costruito le fondamenta: con l'introduzione hai definito il perché della tua ricerca, e con lo stato dell'arte hai mappato il territorio. Ora è il momento di passare dalla teoria all'azione, di spiegare il come (la metodologia) e il cosa (i risultati).

Queste sezioni trasformano un'idea interessante in un contributo scientifico solido e verificabile. È qui che il tuo lavoro diventa concreto e tangibile. Preparati a descrivere ogni passo che hai compiuto con una precisione quasi chirurgica, perché è proprio questa trasparenza a rendere il tuo percorso replicabile e, di conseguenza, scientificamente valido. Non a caso, questa è una delle parti più impegnative dell'intera struttura della tesi di laurea.

La metodologia: il come della tua ricerca

Pensa al capitolo sulla metodologia come al manuale d'istruzioni del tuo esperimento o della tua analisi. Qui devi spiegare nel dettaglio gli strumenti, le procedure e le tecniche che hai messo in campo per raccogliere e analizzare i tuoi dati. L'obiettivo? Massima trasparenza. Chiunque legga deve poter capire esattamente cosa hai fatto e perché lo hai fatto in quel modo.

Per non perderti, assicurati che questo capitolo risponda in modo chiaro a queste domande:

- Che approccio hai scelto? Hai optato per una metodologia quantitativa, qualitativa o hai integrato entrambe in un approccio misto?

- Quali strumenti hai usato? Hai somministrato questionari, condotto interviste, analizzato freddi dati statistici o ti sei chiuso in laboratorio per un esperimento?

- Come hai selezionato il campione? Se hai lavorato con un gruppo di persone o un set di dati, come li hai scelti? Spiega bene i criteri di inclusione ed esclusione.

- Quali passaggi hai seguito? Descrivi il processo passo dopo passo, dalla raccolta dati fino all'analisi finale.

Ogni singola scelta va motivata. Se hai usato un questionario, perché proprio quello? Se hai intervistato dieci persone, perché non venti? La credibilità della tua intera ricerca poggia sulla tua capacità di giustificare ogni decisione metodologica.

💡 Consiglio Tesify: Immagina di scrivere una ricetta di cucina per un altro ricercatore. Devi elencare tutti gli "ingredienti" (strumenti, campione) e descrivere ogni "passaggio" (procedura) in modo così preciso che lui possa replicare il tuo "piatto" e ottenere risultati confrontabili.

Risultati: la presentazione oggettiva dei dati

Una volta spiegato il come, è il momento di mostrare il cosa. Questo capitolo è una vetrina: qui esponi i dati che hai raccolto, in modo puro e semplice. La regola d'oro è l'oggettività. Non è ancora il momento di interpretare o commentare; devi solo presentare i fatti, nudi e crudi, così come sono emersi dalla tua analisi.

L'interpretazione arriverà nel capitolo successivo, quello della discussione. Separare in modo netto i risultati dalla loro analisi è un marchio di rigore scientifico. Permette al lettore di farsi una propria idea sui dati prima di leggere le tue conclusioni.

La struttura della tesi di laurea in Italia, infatti, segue proprio questo schema consolidato. Non è un caso se un'indagine del MIUR del 2023 ha rivelato che il 78% dei lavori di tesi magistrali dedica tra il 30% e il 40% del tempo totale proprio a metodologia e risultati. Questo ti fa capire il loro peso specifico. Se vuoi approfondire, puoi trovare spunti utili in questa guida completa sull'analisi statistica.

Per evitare un muro di testo e presentare i dati in modo chiaro, appoggiati a elementi visivi:

- Tabelle: Perfette per mostrare dati numerici precisi e fare confronti diretti.

- Grafici: Ideali per evidenziare trend, andamenti e distribuzioni (istogrammi, torte, grafici a linee).

- Figure: Utili per mostrare immagini, schemi o diagrammi di flusso che illustrano un processo.

Ricorda: ogni tabella o grafico deve avere un titolo chiaro, una didascalia che ne spiega il contenuto e deve essere richiamato nel testo.

Questo capitolo non racconta una storia, ma fornisce le prove. È la base empirica su cui costruirai tutta la tua argomentazione. Presenta i dati in modo pulito, ordinato, e per ora lascia che parlino da soli.

RECAP DELLA SEZIONE:

- Metodologia: Sii trasparente e giustifica ogni scelta. Chi legge deve poter replicare la tua ricerca.

- Risultati: Presenta i dati in modo oggettivo, usando tabelle e grafici. Rimanda l'interpretazione al capitolo successivo.

- Separazione: Mantenere distinti "come" (metodo) e "cosa" (risultati) è un segno di rigore scientifico.

Dare un senso ai dati: discussione e conclusioni

Ci siamo quasi. Hai definito il problema, scandagliato la letteratura, costruito la tua metodologia e presentato i dati. Adesso è il momento di unire tutti i puntini e dare finalmente un significato a tutto il percorso. La struttura della tesi di laurea ti accompagna ora verso gli ultimi due capitoli, quelli che chiudono il cerchio: la discussione e le conclusioni.

Qui il gioco cambia. Non si tratta più solo di descrivere, ma di interpretare. Se nei risultati hai mostrato cosa hai trovato, nella discussione spieghi cosa significa. È la parte più riflessiva e critica del tuo lavoro, dove il tuo pensiero emerge con tutta la sua forza.

La discussione: il dialogo con la scienza

Immagina il capitolo della discussione come il cuore pulsante della tua analisi. È qui che i dati grezzi, presentati nel capitolo precedente, prendono vita e iniziano a "parlare". Il tuo compito non è ripetere i risultati, ma interpretarli, mettendoli in controluce rispetto allo stato dell'arte che hai disegnato all'inizio.

Questo è il momento in cui il tuo lavoro entra in un vero e proprio dialogo con la comunità scientifica. I tuoi risultati come si collocano rispetto a quelli di altri studi? Confermano le teorie esistenti o le mettono in crisi? Questo confronto è cruciale per far emergere l'originalità e il peso del tuo contributo.

Per costruire una discussione che lasci il segno, prova a seguire questi passaggi:

- Sintetizza i risultati chiave: Parti richiamando le scoperte più importanti, senza perderti nei dettagli.

- Interpreta i dati: Spiega cosa significano questi risultati nel contesto della tua domanda di ricerca iniziale.

- Confronta con la letteratura: Metti in relazione le tue scoperte con gli studi che hai citato nello stato dell'arte. È qui che il dialogo prende forma.

- Sottolinea le implicazioni: Quali sono le conseguenze pratiche o teoriche del tuo studio? A cosa serve, concretamente?

- Riconosci i limiti: Nessuna ricerca è perfetta. Dimostrare di essere consapevoli dei limiti del proprio studio (un campione piccolo, una metodologia con dei vincoli, ecc.) non è una debolezza, ma un segno di grande maturità accademica.

La discussione non è un semplice riassunto, ma un'argomentazione robusta. È il capitolo dove dimostri di non essere stato un mero esecutore, ma un ricercatore capace di pensiero critico e analisi profonda.

Le conclusioni: il punto di arrivo

Se la discussione è il momento dell'analisi approfondita, le conclusioni sono la sintesi finale. Questo capitolo deve essere breve, incisivo e chiudere definitivamente il discorso. Il suo scopo è uno e uno solo: fornire una risposta chiara e diretta alla domanda di ricerca che hai posto nell'introduzione.

Le conclusioni riassumono i punti salienti del tuo viaggio e ribadiscono il contributo originale del tuo lavoro. Pensa a questo capitolo come al "messaggio da portare a casa" che vuoi lasciare al lettore.

Una conclusione ben fatta dovrebbe sempre includere:

- Un riepilogo del percorso: Richiama in modo conciso gli obiettivi e le tappe principali della tua ricerca.

- La risposta alla domanda di ricerca: Fornisci una risposta definitiva, basandoti sui risultati che hai ottenuto e discusso.

- Il contributo della tesi: Sottolinea un'ultima volta l'originalità e l'importanza del tuo lavoro.

- Spunti per ricerche future: Prova a guardare oltre. Suggerisci quali potrebbero essere i prossimi passi per chi volesse approfondire l'argomento. È un modo per dimostrare una visione ampia e proiettata al futuro.

Tieni a mente la differenza:

- Discussione: Interpreta, analizza e contestualizza. È il capitolo del "perché".

- Conclusioni: Sintetizza, risponde e chiude. È il capitolo del "quindi".

Tenere ben separate queste due sezioni è fondamentale per una struttura della tesi di laurea chiara e rigorosa, che eviti fastidiose ripetizioni e confusione nel lettore.

RECAP DELLA SEZIONE:

- Discussione: Interpreta i risultati, confrontali con la letteratura e riconosci i limiti del tuo studio.

- Conclusioni: Fornisci una risposta diretta alla domanda di ricerca iniziale e suggerisci spunti futuri.

- Differenza chiave: La discussione è analisi, le conclusioni sono sintesi. Non confonderle!

Gli ultimi ritocchi: bibliografia e appendici

Un lavoro di tesi ben fatto si vede anche da come viene rifinito. Arrivati a questo punto, la bibliografia e le appendici non sono un dettaglio da sbrigare in fretta e furia, ma il sigillo di qualità che dimostra la serietà della tua ricerca e il rispetto per il lavoro degli altri. È qui che chiudi il cerchio.

Queste sezioni finali, infatti, completano la struttura della tesi di laurea e danno al lettore tutti gli strumenti per verificare le tue fonti o, se lo desidera, approfondire aspetti specifici del tuo lavoro. Una bibliografia impeccabile e delle appendici pertinenti sono il biglietto da visita di un ricercatore attento.

La bibliografia: il passaporto della tua credibilità

Pensaci bene: la bibliografia non è un semplice elenco di libri e articoli. È la mappa del tuo percorso di ricerca, le fondamenta su cui hai costruito ogni singola argomentazione. È una questione di onestà intellettuale. Citare correttamente ogni fonte che hai usato è un dovere accademico, l'unica vera arma per evitare il plagio, una delle accuse più infamanti nel mondo universitario.

Ogni università e dipartimento ha le sue regole, ma gli stili di citazione più comuni in Italia sono quasi sempre questi:

- Stile APA (American Psychological Association): molto diffuso nelle facoltà di psicologia, sociologia e in generale nelle scienze sociali.

- Stile Harvard: lo troverai spesso in ambito economico e scientifico.

- Stile Chicago: un classico per le discipline umanistiche.

La prima cosa da fare è controllare le linee guida del tuo corso di laurea. Non dare nulla per scontato.

La bibliografia non è solo un obbligo, è un'occasione. Dimostra la profondità della tua ricerca, il dialogo che hai saputo creare con gli autori che ti hanno preceduto e il tuo ingresso, a pieno titolo, nella comunità accademica.

💡 Consiglio Tesify: Mettersi a gestire decine di fonti a mano è un lavoro che ti farà perdere ore preziose, con un rischio altissimo di errori. Usa un software di gestione bibliografica come Zotero o Mendeley. Questi strumenti, spesso gratuiti, ti permettono di salvare le fonti mentre fai le tue ricerche e di generare la bibliografia finale nel formato corretto con un semplice click. Un vero salvavita.

Appendici e allegati: arricchire senza appesantire

Quando ha senso usare le appendici e gli allegati? La regola è una e semplice: metti qui dentro tutto quel materiale che è utile per capire a fondo la tesi, ma che, se inserito nel testo principale, spezzerebbe il ritmo della lettura.

Immagina queste sezioni come dei contenuti "extra", delle prove a supporto che forniscono un livello di dettaglio maggiore per i lettori più curiosi o per la commissione.

Cosa ci puoi mettere?

- Trascrizioni complete delle interviste che hai condotto.

- Il testo integrale dei questionari che hai somministrato.

- Dati grezzi o tabelle molto lunghe e complesse.

- Documenti, immagini o altri materiali pertinenti che hai analizzato.

Le appendici e gli allegati non fanno altro che arricchire il tuo elaborato, dimostrando quanto è stato approfondito il tuo lavoro di raccolta dati, ma senza costringere chi legge a inciampare in pagine e pagine di materiale grezzo. Se vuoi qualche dritta in più su come organizzare queste parti, puoi dare un'occhiata alla nostra guida su come scrivere la bibliografia della tesi, che contiene consigli utili anche per la gestione degli apparati finali.

RECAP DELLA SEZIONE:

- Bibliografia: È fondamentale per la tua credibilità e per non commettere plagio; verifica sempre lo stile di citazione richiesto.

- Software: Usa un software di gestione bibliografica per automatizzare il lavoro e minimizzare gli errori.

- Appendici: Servono a ospitare materiale di approfondimento, così da mantenere il testo principale scorrevole e pulito.

FAQ: Le Domande Frequenti sulla Struttura Tesi di Laurea

Quando inizi a scrivere la tesi, è normale avere un sacco di dubbi pratici. Anzi, a volte sono proprio questi piccoli ostacoli a bloccarci. Per questo abbiamo raccolto le domande più comuni che ci vengono fatte sulla struttura della tesi di laurea, con risposte dirette e consigli pratici per non perdere la bussola.

Di quanti capitoli è fatta una tesi?

Non c'è una risposta che vale per tutti, ma ci sono delle buone prassi. Per una tesi triennale, che di solito è di tipo compilativo, una struttura snella con 3 o 4 capitoli di corpo centrale funziona benissimo. Pensa a un'introduzione, un capitolo di inquadramento teorico, uno o due capitoli dove analizzi il tuo caso studio, e infine le conclusioni. Semplice ed efficace.

Se invece stai lavorando a una tesi magistrale, specialmente se è sperimentale, il discorso cambia. Qui avrai bisogno di più spazio per argomentare. L'ideale è puntare a 5 o 6 capitoli, così da poter dedicare la giusta attenzione allo stato dell'arte, alla metodologia che hai seguito, alla presentazione dei risultati e, soprattutto, alla loro discussione critica. Ricorda: non è una gara a chi scrive più capitoli, l'importante è che tutto sia bilanciato e segua un filo logico.

Che differenza c'è tra discussione e conclusioni?

Ah, il dubbio amletico di ogni tesista! Vediamola così per non confonderle mai più:

- La Discussione è il cuore pulsante della tua analisi. È qui che prendi i tuoi risultati e li fai "parlare": li interpreti, li confronti con quello che dice la letteratura, spieghi cosa significano e ammetti onestamente i limiti della ricerca. In pratica, rispondi alla domanda: "Perché questi dati sono importanti?".

- Le Conclusioni sono il gran finale. È il momento di tirare le somme. Qui riassumi brevemente tutto il percorso, dai una risposta secca e diretta alla domanda di ricerca da cui eri partito e, se vuoi fare bella figura, suggerisci quali strade potrebbero percorrere le ricerche future. È il "quindi…" del tuo lavoro, il messaggio che deve rimanere impresso.

Tenerle ben separate non è solo una formalità, ma un segno di grande maturità accademica.

E se i risultati contraddicono le mie ipotesi?

Ottimo! Contrariamente a quanto si possa pensare, non è un fallimento, ma una grande opportunità. Spesso, un risultato inaspettato è la parte più interessante e originale di tutta la tesi.

Nella sezione della discussione, il tuo compito sarà proprio quello di indagare il perché di questa discrepanza. Magari hai scoperto un fattore che nessuno aveva mai considerato prima, o forse hai messo in crisi una teoria che tutti davano per scontata. Saper argomentare un risultato "sbagliato" con dati alla mano dimostra pensiero critico e onestà intellettuale, due qualità che la commissione apprezza moltissimo.

Infine, non dimenticare che la pianificazione è fondamentale. Avere una struttura chiara ti aiuta a rispettare le scadenze, che sono tutt'altro che flessibili. L'Università di Padova, ad esempio, stabilisce date precise per la consegna telematica, come puoi vedere nelle indicazioni per i laureandi della sessione di luglio 2025. Gestire bene il tempo è il primo passo per un lavoro ben strutturato.

📚 Risorse Correlate

Per approfondire gli argomenti trattati in questa guida, ti consigliamo di leggere anche:

- Come Iniziare la Tesi di Laurea: Guida Pratica in 5 Passi Essenziali

- Esempi di Abstract per Tesi: La Guida Completa

- Come Scrivere un'Introduzione di Tesi Perfetta

- Come Scrivere la Bibliografia della Tesi (con Esempi)

✅ La tua Checklist per una Struttura Tesi Perfetta

Prima di iniziare a scrivere, assicurati di avere tutto sotto controllo. Usa questa checklist per non dimenticare nulla!

- [ ] Ho definito chiaramente l'argomento e la domanda di ricerca.

- [ ] Ho scaricato il template ufficiale del frontespizio dal sito del mio ateneo.

- [ ] Ho creato una bozza di indice con capitoli e paragrafi principali.

- [ ] Ho raccolto le fonti primarie per lo stato dell'arte.

- [ ] Ho scelto la metodologia di ricerca più adatta ai miei obiettivi.

- [ ] Ho definito un piano di lavoro con scadenze realistiche per ogni capitolo.

Conclusioni: La tua Mappa per il Successo

Definire la struttura della tesi di laurea è il primo, fondamentale passo per trasformare un'impresa apparentemente insormontabile in un percorso chiaro e gestibile. Come hai visto, ogni sezione ha un ruolo preciso e si collega logicamente alle altre, creando un flusso narrativo coerente.

Ricapitoliamo i punti chiave:

- Parti dalle fondamenta: Frontespizio, indice e abstract sono il tuo biglietto da visita.

- Costruisci il cuore: Introduzione e stato dell'arte giustificano il "perché" della tua ricerca.

- Dai concretezza: Metodologia e risultati dimostrano il "come" e il "cosa" del tuo lavoro.

- Chiudi il cerchio: Discussione e conclusioni interpretano i dati e rispondono alla domanda iniziale.

- Sii impeccabile: Bibliografia e appendici dimostrano rigore e professionalità.

Adesso hai una mappa dettagliata per orientarti. Il prossimo passo è iniziare a costruire, mattone dopo mattone, il tuo elaborato finale.

Hai le idee più chiare su come organizzare il lavoro, ma la pagina bianca ti spaventa ancora? Con Tesify, mettere ordine tra capitoli e paragrafi diventa un processo guidato e molto meno stressante. Il nostro AI Copilot ti accompagna passo dopo passo, aiutandoti a costruire una struttura solida e a trovare le fonti giuste quando servono.

Crea la struttura della tua tesi con Tesify e scrivi senza più stress