Affrontare la prima relazione di laboratorio all’università può sembrare un’impresa titanica. Che tu stia studiando Chimica a Bologna, Ingegneria al Politecnico di Milano o Biologia a Pisa, ti sei mai chiesto perché i professori insistano tanto su questo documento? La risposta è semplice: non è solo un riassunto di quello che hai fatto in laboratorio. È la prova del nove, il momento in cui dimostri di aver interiorizzato il metodo scientifico e di saper comunicare i risultati della tua ricerca in modo chiaro, rigoroso e professionale.

📋 IN BREVE

In questo articolo scoprirai:

- Come definire la struttura perfetta per un documento professionale e facile da leggere.

- Come presentare dati e grafici in modo che parlino da soli, senza bisogno di mille spiegazioni.

- Come evitare gli errori più comuni che, purtroppo, costano punti preziosi.

- Come sviluppare un metodo pratico per interpretare i risultati e collegarli alla teoria in modo critico.

⏱️ Tempo di lettura: 12 minuti

Alla fine di questa guida avrai tutto quello che serve per trasformare ogni esperimento in una relazione da 30 e lode, pronta per impressionare qualsiasi professore.

Capire lo scopo di una relazione di laboratorio

Molti studenti vedono la relazione di laboratorio come un’incombenza burocratica, un pezzo di carta da consegnare e dimenticare. Invece, noi di Tesify ti invitiamo a vederla per quello che è realmente: un allenamento fondamentale. Pensa a questa guida come a un compagno di laboratorio più esperto che ti passa i suoi appunti migliori. Lo scopo vero della relazione è dimostrare che hai sviluppato non solo abilità pratiche, ma anche un solido pensiero critico.

Una relazione scritta come si deve non serve solo al professore per darti un voto. Ti insegna a comunicare la scienza in modo chiaro, preciso e rigoroso. È un’abilità che ti tornerà utile per tutta la carriera, a partire dal tuo elaborato finale fino a qualsiasi lavoro in ambito tecnico-scientifico.

Oltre il semplice resocon

to

Una relazione di laboratorio non è un diario di bordo. Il tuo obiettivo non è scrivere “prima ho preso la beuta, poi ho versato il reagente”. Il punto è spiegare perché hai fatto certi passaggi, cosa hai osservato di significativo e, soprattutto, che senso hanno i tuoi risultati alla luce della teoria che stai studiando.

Il vero valore di una relazione non sta nell’ottenere il risultato “perfetto”, ma nella coerenza e nell’onestà intellettuale con cui analizzi i dati, anche e soprattutto quando smentiscono la tua ipotesi di partenza.

Cambiare prospettiva è il primo passo. Se la vedi così, la stesura smette di essere un obbligo e diventa una vera opportunità per imparare. Sviluppare questa competenza è un tassello fondamentale del tuo percorso, che ti semplificherà la vita in tantissime occasioni, anche quando cercherai un aiuto per la tesi di laurea.

Bene, ora partiamo dalle fondamenta per costruire un documento solido e a prova di critica.

📌 In Sintesi:

- La relazione di laboratorio è più di un resoconto: è una dimostrazione di pensiero critico.

- Sviluppa abilità di comunicazione scientifica essenziali per la tesi e la carriera.

- L’obiettivo è spiegare il “perché” e il “significato” dell’esperimento, non solo il “come”.

La struttura che funziona per ogni relazione scientifica

Che tu stia studiando al Politecnico di Torino o all’Università di Padova, una relazione di laboratorio ben fatta segue sempre una struttura logica, un vero e proprio standard riconosciuto a livello internazionale. Non è un capriccio accademico, ma un metodo testato e affinato nel tempo per comunicare la scienza in modo chiaro, riproducibile e universale.

Scendiamo nel dettaglio di ogni sezione, trasformando questo schema da pura teoria a una guida pratica e concreta. Vedrai, è molto più intuitivo di quanto possa sembrare.

Le sezioni fondamentali della relazione

La struttura standard, spesso chiamata con l’acronimo IMRAD (Introduction, Methods, Results, and Discussion), è la spina dorsale del tuo documento. Serve a garantire che chiunque legga il tuo lavoro, dal tuo professore a un ricercatore dall’altra parte del mondo, possa seguire il filo logico del tuo ragionamento, dall’ipotesi di partenza fino alle conclusioni.

Ecco una sintesi delle parti che non possono assolutamente mancare.

| Sezione | Scopo Principale | Cosa Includere |

|---|---|---|

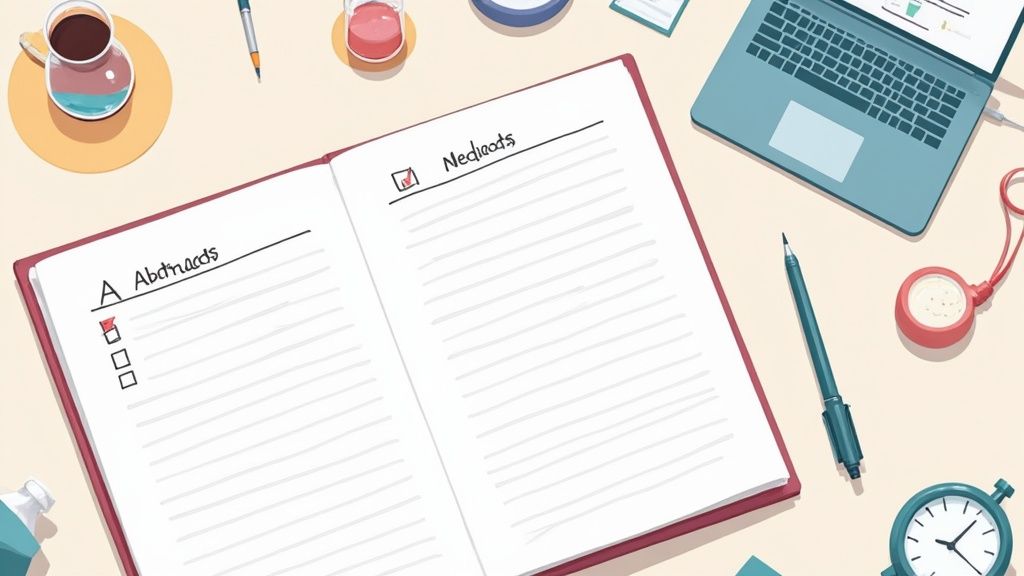

| Titolo e Abstract | Fornire un’identità e una sintesi immediata dell’esperimento. | Titolo conciso e descrittivo, riassunto di 150-250 parole che copre scopo, metodi, risultati e conclusioni. |

| Introduzione | Spiegare il “perché” dell’esperimento, fornendo il contesto. | Background teorico, stato dell’arte, problema di ricerca, scopi e ipotesi specifiche del lavoro. |

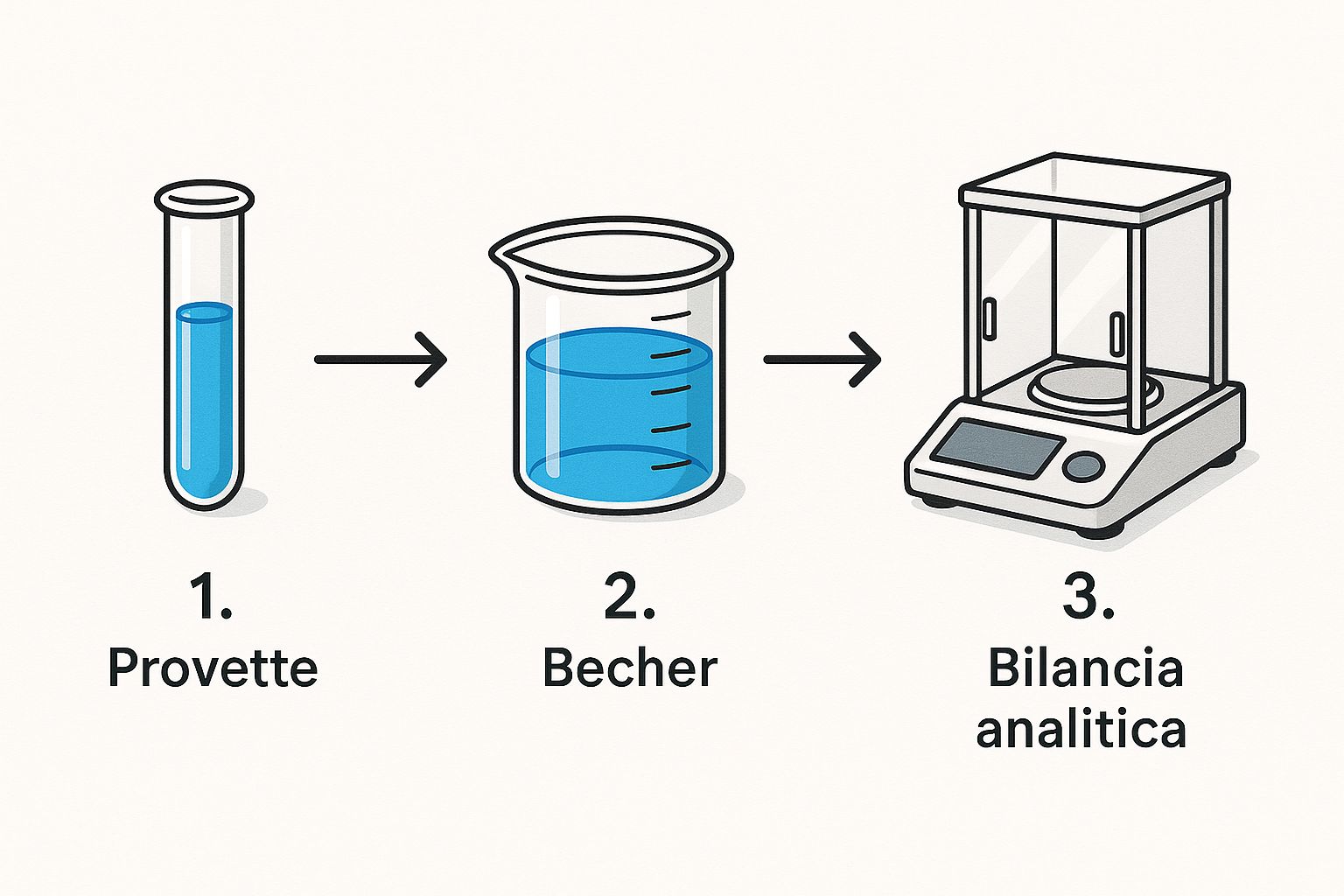

| Materiali e Metodi | Descrivere il “come” l’esperimento è stato condotto. | Elenco dettagliato di strumenti e materiali, descrizione passo-passo delle procedure seguite. |

| Risultati | Presentare i dati raccolti in modo oggettivo e senza interpretazioni. | Dati grezzi, tabelle, grafici, figure, calcoli statistici. Qui parlano solo i numeri. |

| Discussione | Interpretare il significato dei risultati alla luce della teoria. | Analisi dei dati, confronto con le ipotesi iniziali e con la letteratura scientifica, spiegazione di eventuali discrepanze. |

| Conclusioni | Riassumere i risultati principali e il loro contributo. | Sintesi delle scoperte più importanti, risposta alla domanda di ricerca iniziale, limiti dello studio e possibili sviluppi futuri. |

| Bibliografia | Elencare tutte le fonti citate nel testo. | Elenco formattato secondo uno stile citazionale (es. APA, MLA) di articoli, libri e altre risorse consultate. |

Questa tabella riassume in modo schematico il ruolo di ogni sezione. Ricorda che ogni parte è un pezzo di un puzzle più grande: solo insieme creano un quadro completo e convincente del tuo lavoro.

Questo flusso di lavoro, dall’organizzazione del materiale alla stesura, è la chiave per un documento coerente e professionale.

Seguire quest’ordine non solo ti aiuterà a scrivere, ma ti costringerà anche a organizzare i pensieri in modo logico e consequenziale, rendendo l’intero processo più semplice.

Un passo alla volta, dall’abstract alle conclusioni

L’Abstract è la prima cosa che il lettore vedrà, ma un consiglio spassionato è di scriverlo per ultimo. Perché? Perché deve essere una sintesi densissima di tutto il lavoro, solitamente in 150-250 parole. Per essere efficace, deve rispondere a quattro domande chiave: qual era lo scopo? Cosa hai fatto? Cosa hai trovato? E, soprattutto, cosa significa?

Subito dopo viene l’Introduzione, che prepara il terreno. Qui non devi assolutamente svelare i risultati. Il tuo compito è fornire il contesto teorico, partendo da un quadro generale per poi stringere il campo sull’obiettivo specifico del tuo esperimento. Se vuoi qualche dritta in più su come impostarla, i principi che abbiamo spiegato nella nostra guida su come scrivere l’introduzione della tesi sono perfettamente applicabili anche qui.

La sezione Materiali e Metodi è il vero test del tuo rigore scientifico. Immagina che un altro studente debba poter replicare il tuo esperimento leggendo solo questa parte. Non è un racconto, ma una lista precisa di strumenti (con marca e modello, se è importante) e una descrizione sequenziale e chiarissima delle procedure che hai seguito.

Arriviamo poi al cuore pulsante della relazione: i Risultati. In questa sezione, la regola è una sola: oggettività assoluta. Qui presenti i dati nudi e crudi, senza aggiungere alcun commento o interpretazione personale. È il momento di sfoderare grafici, tabelle e valori numerici.

L’analisi critica e il “cosa significa tutto questo?” arrivano solo nella Discussione. È qui che finalmente interpreti i dati, li metti in relazione con le ipotesi da cui eri partito e li confronti con quanto già noto in letteratura.

Infine, le Conclusioni. Attenzione, non si tratta di un semplice riassunto. Sono la risposta definitiva alla domanda che ti sei posto nell’introduzione. Qui metti in luce il valore del tuo lavoro e, se ci sono, suggerisci quali potrebbero essere i prossimi passi o futuri esperimenti.

📌 In Sintesi:

- La struttura IMRAD (Introduzione, Metodi, Risultati, Discussione) è lo standard internazionale.

- Ogni sezione ha uno scopo preciso: non mescolare mai i risultati con la loro interpretazione.

- Scrivi l’Abstract per ultimo, dopo aver completato tutte le altre sezioni.

- La sezione “Materiali e Metodi” deve essere dettagliata al punto da rendere l’esperimento replicabile.

Presentare i dati sperimentali in modo efficace

Siamo arrivati al cuore pulsante della tua relazione di laboratorio: la sezione dei risultati. Qui il tuo compito è trasformare quella sfilza di numeri che hai annotato sul quaderno in prove concrete, in qualcosa che sia immediatamente leggibile e comprensibile.

I dati, se presentati bene, devono parlare da soli. Devono raccontare la storia del tuo esperimento in modo oggettivo e inequivocabile.

Questa non è solo una skill accademica, ma una competenza fondamentale nel mondo del lavoro. Basti pensare al ruolo che una relazione di laboratorio ha in ambito sanitario, dove è cruciale per diagnosi e monitoraggio. In Italia, ogni anno i laboratori clinici processano più di 500 milioni di esami.

Secondo i dati della Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBioC), circa l’85% dei laboratori italiani utilizza sistemi digitali per la refertazione. Questo ha permesso di ridurre gli errori di comunicazione del 10%, un dato che fa capire quanto sia vitale presentare i dati in modo impeccabile. Se ti interessa, puoi trovare altri approfondimenti sul sito SIBioC.

Tabelle o grafici? La scelta giusta per i tuoi dati

La prima decisione da prendere è strategica: come visualizzare al meglio i dati? Non è una scelta da fare a caso.

- Scegli una tabella quando la precisione numerica è tutto. È la soluzione ideale per mostrare i dati grezzi o i risultati di calcoli intermedi, perché permette a chi legge di verificare ogni singolo valore.

- Scegli un grafico quando vuoi che un andamento, un confronto o una relazione tra variabili saltino subito all’occhio. Un grafico a linee, per esempio, è perfetto per mostrare come un fenomeno si evolve nel tempo; un istogramma, invece, è imbattibile per confrontare categorie diverse.

Un errore che vedo spesso è presentare gli stessi identici dati sia in una tabella che in un grafico. È una ridondanza che appesantisce la lettura e non aggiunge valore. Scegli il formato che veicola il messaggio principale nel modo più diretto e pulito.

Gli elementi indispensabili di un grafico professionale

Creare un grafico non è semplicemente inserire due colonne di dati su Excel e premere “Invio”. Un grafico, per essere davvero professionale, deve contenere alcuni elementi chiave, un po’ come un documento ben impaginato segue delle regole precise. A questo proposito, anche se parliamo di grafici, i principi di chiarezza e ordine trattati nella nostra guida sui margini della tesi possono darti qualche spunto utile.

Ecco una checklist da tenere sempre a portata di mano:

- Un titolo chiaro e descrittivo. Deve spiegare cosa stai mostrando, in modo sintetico. Esempio: “Variazione della Concentrazione di A in funzione del Tempo”.

- Etichette degli assi (con unità di misura!). Ogni asse deve dire quale variabile rappresenta e, fondamentale, la sua unità di misura. Scrivere “Tempo (s)” e “Concentrazione (mol/L)” è obbligatorio. Dimenticarselo è un errore da principianti.

- La legenda (se serve). Se il tuo grafico contiene più serie di dati – come più curve o diversi set di barre – la legenda è indispensabile per capire chi è chi.

- Le barre di errore. Se hai calcolato l’incertezza delle tue misure (come la deviazione standard), mostrala! Aggiungere le barre di errore dà un enorme valore scientifico al tuo lavoro, perché dimostra che sei consapevole dei limiti della tua misurazione.

Un grafico fatto come si deve non ha bisogno di mille parole di spiegazione nel testo. Comunica il risultato in modo istantaneo, pulito e scientificamente rigoroso.

📌 In Sintesi:

- Scegli le tabelle per la precisione numerica e i grafici per mostrare andamenti e confronti.

- Evita di presentare gli stessi dati sia in tabella che in grafico.

- Assicurati che ogni grafico abbia titolo, assi etichettati con unità di misura, legenda e, se possibile, barre di errore.

Interpretare i risultati: dalla discussione alle conclusioni

Siamo arrivati al dunque. Se nella sezione “Risultati” hai messo in mostra cosa hai osservato, la “Discussione” è dove spieghi il perché e, soprattutto, cosa significa. Questa è senza dubbio la parte più importante di tutta la relazione di laboratorio, quella che separa chi esegue un compito da chi sa pensare come un ricercatore.

È qui che i numeri smettono di essere semplici cifre e iniziano a raccontare una storia, collegandosi alla teoria che hai studiato. Non stai più solo elencando dati, ma stai costruendo un’argomentazione logica e solida.

Dalla discussione all’interpretazione critica

La discussione è il vero cuore pulsante della tua analisi. L’errore più comune che vedo fare? Ripetere pari pari i risultati. Invece, qui devi fare un salto di qualità: interpreta, confronta, critica.

Facciamo un esempio pratico. Immagina di aver fatto una titolazione acido-base e di aver trovato una concentrazione per il tuo analita un po’ diversa dal valore che ti aspettavi. Non basta buttarlo lì.

- Parti dal confronto con la teoria. Inizia mettendo sul tavolo il risultato principale e accostalo subito all’ipotesi o ai valori teorici. Per esempio: “La concentrazione di HCl determinata sperimentalmente è di 0,095 M, un valore inferiore del 5% rispetto al valore atteso di 0,100 M.”

- Indaga le discrepanze. Questo è il momento chiave. Perché c’è questa differenza? Qui devi ragionare. “Questa discrepanza potrebbe essere attribuita a un errore sistematico nella standardizzazione del titolante (NaOH), oppure a una perdita di analita durante la preparazione dei campioni.”

- Rinforza con le fonti. Hai trovato uno studio che parla di un problema simile? Perfetto, usalo. “Come evidenziato da Rossi (2021), la presenza di impurità carbonatiche nel NaOH può portare a una sottostima della concentrazione dell’acido.”

Questa capacità di leggere tra le righe dei dati è una competenza cruciale in ogni campo scientifico. Pensa solo alla sanità pubblica: in Italia, i servizi di laboratorio pesano per il 6,5% sulla spesa sanitaria totale. Proprio la standardizzazione dei referti, che in fondo è una forma di interpretazione guidata, ha permesso di ottimizzare le diagnosi con un risparmio stimato di ben 40 milioni di euro all’anno. Se ti interessa approfondire, trovi questi dati nel Rapporto Annuale dell’Istat 2024.

Scrivere conclusioni che lasciano il segno

Le conclusioni non sono un riassuntino della discussione. Devono essere una sintesi potente e diretta di tutto il tuo lavoro. In pratica, devi rispondere in modo secco alla domanda di ricerca che ti eri posto all’inizio, nell’introduzione.

La conclusione ideale è breve, incisiva e guarda avanti. Deve lasciare chi legge con un’idea chiarissima di cosa hai scoperto e del perché sia importante.

Evita assolutamente di introdurre nuove idee o dati che non hai mai menzionato prima. Concentrati invece su tre punti fondamentali:

- Il risultato chiave: “In conclusione, l’esperimento ha dimostrato che…”

- Le implicazioni: “Questo risultato suggerisce che…”

- I possibili sviluppi futuri: “Ulteriori studi potrebbero indagare…”

Seguendo questa traccia, le tue conclusioni smetteranno di essere una formalità noiosa per diventare la chiusura efficace e professionale che il tuo lavoro merita.

💡 Consiglio Tesify

Trovare le fonti giuste per sostenere la tua discussione è essenziale. Con la Ricerca Bibliografica Avanzata di Tesify, puoi scovare articoli scientifici pertinenti mentre stai scrivendo. Ti basta inserire una parola chiave come “errore titolazione acido-base” e la nostra piattaforma ti suggerirà le pubblicazioni più rilevanti dai principali database accademici. Potrai così citarle con un clic e dare molta più forza alla tua analisi.

📌 In Sintesi:

- Nella Discussione, non ripetere i risultati: interpretali, confrontali con la teoria e analizza le discrepanze.

- Supporta le tue interpretazioni con fonti accademiche autorevoli.

- Nelle Conclusioni, rispondi direttamente alla domanda di ricerca iniziale, evidenziando il contributo principale del tuo lavoro.

Gli errori da non fare e i consigli per un lavoro eccellente

A volte, sapere cosa non fare è illuminante tanto quanto sapere cosa fare. Una relazione di laboratorio che si distingue non lo fa solo per la qualità dei dati, ma anche per l’assenza di quelle sviste, a volte banali, che possono compromettere seriamente la valutazione finale. Basandoci sull’esperienza diretta di docenti e ricercatori, abbiamo raccolto gli scivoloni più comuni in cui è facile incappare.

Per ogni errore, vedremo insieme un esempio pratico che mette a confronto l’approccio sbagliato con quello corretto, spiegandone il perché. Dopodiché, passeremo a qualche dritta più avanzata per far brillare davvero il tuo lavoro, dalla stesura di un abstract che cattura l’attenzione fino alla richiesta di feedback costruttivo.

Attenzione al linguaggio vago e alle conclusioni affrettate

Uno degli errori più diffusi, e più penalizzanti, è l’uso di un linguaggio poco scientifico o la descrizione confusa delle procedure. Ricorda sempre che lo scopo della sezione “Metodi”, ad esempio, è permettere a chiunque di replicare il tuo esperimento. Una descrizione imprecisa la rende, di fatto, inutile.

Esempio di errore

Cosa non fare: “Abbiamo mescolato le soluzioni fino a quando il colore non è cambiato.”

Cosa fare: “La soluzione A (50 mL) è stata aggiunta goccia a goccia alla soluzione B (100 mL) sotto agitazione magnetica costante (300 rpm). L’aggiunta è stata interrotta al raggiungimento del punto di viraggio, evidenziato dal cambiamento di colore da incolore a rosa persistente per almeno 30 secondi.”

Un altro tranello classico è saltare a conclusioni che i dati non supportano. I tuoi risultati sono le fondamenta su cui poggia ogni tua affermazione; se le fondamenta sono deboli, tutto il resto crolla.

Una conclusione affrettata o esagerata mina la credibilità dell’intera relazione. È molto meglio essere cauti e onesti riguardo ai limiti del proprio studio piuttosto che avanzare ipotesi non dimostrate.

Il rischio del plagio involontario

Molti studenti non se ne rendono conto, ma copiare e incollare frasi da altre fonti senza citarle correttamente è plagio. Lo stesso vale per una parafrasi che rimane troppo attaccata al testo originale. Questa pratica, anche se involontaria, è punita severamente in ogni ateneo.

Per evitarla, devi fare uno sforzo per rielaborare i concetti con parole tue e, ovviamente, citare sempre la fonte. Se hai dubbi su come muoverti, la nostra guida su come fare una parafrasi efficace può darti una mano concreta.

La checklist definitiva prima della consegna

Prima di premere “invia”, trasforma l’ansia da prestazione in un controllo di qualità metodico. Usa questa lista per una revisione finale a prova di errore.

✅ Checklist Pre-Consegna

- Formattazione coerente: Titoli, sottotitoli, font e interlinea sono uniformi in tutto il documento? L’occhio vuole la sua parte.

- Grafici e tabelle impeccabili: Ogni grafico ha un titolo, etichette sugli assi con le unità di misura e una legenda chiara? Ogni tabella ha un’intestazione che la descrive?

- Bibliografia e citazioni: Hai citato tutte le fonti nel testo e le hai riportate in bibliografia seguendo lo stile richiesto (es. APA, IEEE)?

- Controllo ortografico e grammaticale: Hai riletto il testo almeno un’ultima volta? Un lavoro pulito dimostra cura e professionalità.

- Coerenza interna: La domanda posta nell’introduzione trova una risposta nelle conclusioni? La discussione analizza davvero i dati presentati nei risultati?

Questa attenzione al dettaglio non è un vezzo accademico, ma è il motore che muove l’intero settore della ricerca e dell’analisi. Basti pensare che in Italia il settore dei laboratori ha raggiunto un fatturato di 3,8 miliardi di euro, con l’85% delle imprese che ha investito in tecnologie digitali proprio per migliorare la precisione. Iniziative come il bando “Laboratorio Italia” dimostrano quanto il rigore metodologico sia cruciale per l’innovazione. Per saperne di più, puoi leggere i dettagli sul bando per lo sviluppo di cooperative e startup.

📌 In Sintesi:

- Evita il linguaggio vago e descrivi le procedure in modo dettagliato e replicabile.

- Non trarre mai conclusioni che non siano direttamente supportate dai tuoi dati.

- Presta massima attenzione a citare correttamente tutte le fonti per evitare il plagio, anche involontario.

- Usa una checklist finale per controllare formattazione, grafici, citazioni e coerenza prima della consegna.

Qualche dubbio? Le risposte alle domande più comuni

Scrivere una relazione di laboratorio può far sorgere parecchi dubbi, specialmente le prime volte. Abbiamo raccolto qui le domande che gli studenti ci pongono più spesso, con qualche consiglio pratico frutto dell’esperienza sul campo.

Quanto deve essere lunga la relazione?

Questa è la classica domanda da un milione di euro. La verità è che non esiste una lunghezza perfetta. La cosa più saggia da fare è seguire le indicazioni date dal professore o dal tutor.

In generale, però, tieni a mente una regola fondamentale: la chiarezza vince sempre sulla quantità. Una relazione di 5 pagine, densa di informazioni pertinenti e ben spiegate, vale molto di più di una di 15 piena di giri di parole. Concentrati sulla qualità, non sul numero di pagine.

Come devo citare le fonti che ho usato?

Citare le fonti è un passaggio cruciale e non ammette scorciatoie. Bisogna farlo in modo rigoroso e, soprattutto, coerente.

Esistono diversi stili citazionali (come APA, IEEE, Vancouver, ecc.). Il mio consiglio spassionato? Non tirare a indovinare. Chiedi esplicitamente al tuo docente quale stile preferisce. In questo modo, andrai sul sicuro e dimostrerai di aver cura dei dettagli.

E se i miei risultati smentiscono l’ipotesi iniziale?

Tranquillo, non è un disastro. Anzi, è scienza! Un risultato che contraddice l’ipotesi di partenza non è un “fallimento”, ma semplicemente un dato. A volte, i risultati più interessanti nascono proprio da esperimenti che non vanno come previsto.

L’importante è essere onesti. Nella sezione della discussione, analizza questi risultati in modo trasparente. Prova a formulare delle ipotesi sul perché i dati non confermano la teoria iniziale. Forse c’era un errore nella procedura? O forse l’ipotesi stessa era sbagliata? Discuterne è il cuore del metodo scientifico.

Posso scrivere in prima persona, usando “io” o “noi”?

Nella scrittura accademica italiana, la tendenza è quasi sempre quella di mantenere un tono oggettivo e impersonale. È una convenzione che conferisce al testo un’aria più professionale e autorevole.

Quindi, invece di scrivere “Ho osservato che…”, è molto meglio usare una forma impersonale come “Si è osservato che…” o “Dall’analisi dei dati emerge che…“. Sembra un dettaglio, ma fa una grande differenza nella percezione del tuo lavoro.

Conclusione: i tuoi prossimi passi verso la relazione perfetta

Eccoci alla fine di questo percorso. Speriamo tu abbia trovato una mappa chiara e concreta per orientarti nella stesura delle tue prossime relazioni di laboratorio.

Ricorda, i punti chiave per un lavoro eccellente sono:

- Una struttura chiara e logica (IMRAD): Ogni sezione ha il suo posto e il suo scopo.

- Presentazione impeccabile dei dati: Grafici e tabelle devono essere autoesplicativi e professionali.

- Un’analisi critica e onesta: La discussione è il cuore del tuo lavoro, dove dimostri di saper pensare scientificamente.

- Attenzione ai dettagli: Evita gli errori comuni, cura la formattazione e cita le fonti correttamente.

Ora hai tutti gli strumenti per passare dalla teoria alla pratica. Non vedere la prossima relazione come un ostacolo, ma come un’opportunità per affinare le tue competenze e fare un passo avanti nel tuo percorso accademico.

📚 Risorse Correlate

- Come scrivere l’introduzione della tesi: Principi utili anche per la tua relazione.

- Margini della tesi: la guida completa: Per una formattazione professionale.

- Come fare una parafrasi efficace (e senza plagio): Essenziale per usare le fonti in modo etico.

Il tuo prossimo passo? Utilizza la Ricerca Bibliografica Avanzata di Tesify per trovare le fonti necessarie a supportare la tua prossima discussione. È lo strumento perfetto per dare solidità accademica alla tua analisi e risparmiare tempo prezioso. Inizia subito a costruire la tua prossima relazione da 30 e lode

Una risposta a “Guida completa alla relazione di laboratorio: dalla struttura agli errori da evitare”

[…] le tue affermazioni con dati misurabili. Questo approccio, simile a quello richiesto per una dettagliata relazione di laboratorio, conferisce al tuo lavoro un carattere professionale e scientifico, dimostrando la capacità di […]