Scrivere la tesi di laurea è l'ultimo grande scoglio prima del traguardo, ma fissare quella pagina bianca può far salire l'ansia a livelli preoccupanti. Ti suona familiare? Tranquillo, è una sensazione che accomuna migliaia di studenti in tutta Italia, dall'Università di Bologna alla Sapienza di Roma. Sappiamo che non è solo una questione di scrittura, ma un mix complesso di ricerca, organizzazione e gestione emotiva.

Da un'indagine interna di Tesify su un campione di oltre 1.000 studenti, emerge che il 72% dei laureandi considera la "mancanza di un metodo chiaro" e la "procrastinazione" i principali ostacoli nel percorso di tesi. In questa guida pratica, ti accompagneremo passo dopo passo per trasformare quella pressione in un progetto organizzato e di successo, fornendoti strategie concrete che funzionano davvero nel mondo accademico italiano.

📋 IN BREVE

In questo articolo scoprirai:

- Come scegliere un argomento appassionante e definire una domanda di ricerca precisa col tuo relatore.

- Le migliori strategie per una ricerca bibliografica efficace, sfruttando le banche dati accademiche.

- Un metodo pratico per strutturare i capitoli e scrivere con uno stile accademico impeccabile.

- Come gestire citazioni e bibliografia senza impazzire per scrivere un lavoro a prova di plagio.

⏱️ Tempo di lettura: 15 minuti

Alla fine avrai tutto quello che serve per creare un piano d'azione dettagliato e scrivere la tua tesi con metodo e sicurezza.

Fase 1: Scegliere l'argomento giusto e pianificare il lavoro

La scelta dell'argomento è il primo, fondamentale bivio nel percorso della tesi. È un momento che può generare un certo entusiasmo, ma ammettiamolo, anche un profondo senso di incertezza. L'obiettivo non è solo trovare un tema che ti appassioni, ma uno che sia al tempo stesso realizzabile, pertinente e ben circoscritto. Credimi, l'errore più comune è partire con idee gigantesche e vaghe, come "l'impatto dei social media sui giovani". Un'idea del genere rischia solo di farti annegare in un mare di informazioni.

Il segreto è tutto qui: trasformare un interesse generico in una domanda di ricerca precisa e affilata. Quell'idea sull'impatto dei social, ad esempio, potrebbe diventare: "Qual è la correlazione tra l'uso di Instagram e i livelli di autostima percepita negli adolescenti di Milano?". Vedi la differenza? Questa precisione ti dà una direzione chiara fin dal primo giorno, rendendo la ricerca e la scrittura infinitamente più semplici.

Dall'idea alla domanda di ricerca

Per restringere il campo e non fare un buco nell'acqua, fatti qualche domanda pratica. L'argomento è abbastanza originale o è stato già sviscerato in ogni modo possibile? Hai davvero accesso a sufficienti fonti accademiche? La metodologia che ti serve (magari interviste, analisi di dati, esperimenti) è qualcosa che puoi gestire con il tempo e le risorse che hai?

In questa fase, un dialogo costruttivo con il relatore è cruciale. Il nostro consiglio è di non presentarti mai a mani vuote. Prepara due o tre idee concrete, ognuna con una bozza di domanda di ricerca e una piccola lista di fonti. Questo dimostra che hai preso l'iniziativa e permette al professore di guidarti verso la scelta più solida. Un argomento ben definito, tra l'altro, è il primo passo per un titolo che funziona; se vuoi approfondire, abbiamo scritto una guida proprio su come scegliere il titolo perfetto per la tesi.

Un buon argomento di tesi non è necessariamente quello più "rivoluzionario", ma quello che ti permette di dimostrare rigore metodologico, capacità di analisi critica e una profonda comprensione della materia.

Creare una roadmap realistica

Una volta che hai l'argomento in tasca, devi passare alla pianificazione. Senza un piano d'azione, è facilissimo sentirsi sopraffatti e iniziare a procrastinare. E poi, diciamocelo, le università italiane hanno scadenze rigidissime che non lasciano spazio all'improvvisazione.

Prendi l'Università di Padova, per esempio. Per la sessione di settembre 2025, la domanda di laurea va fatta entro metà luglio e la tesi va caricata online entro inizio settembre. Questo ti fa capire subito quanto sia vitale pianificare tutto con largo anticipo, come puoi verificare nelle linee guida ufficiali dell'ateneo.

✅ Checklist per la pianificazione:

- Definire l'argomento e la domanda di ricerca con il relatore.

- Stabilire le scadenze intermedie per ogni capitolo.

- Identificare le banche dati più utili per la tua ricerca.

- Creare un indice provvisorio per avere una struttura di base.

- Pianificare incontri regolari con il relatore per feedback.

💡 Consiglio Tesify

Sei a corto di idee? Prova il nostro strumento di Brainstorming AI. Ti può aiutare a esplorare argomenti collegati al tuo corso di studi. In pochi secondi, genera una mappa di concetti, domande di ricerca potenziali e sottotemi da cui partire per una chiacchierata produttiva con il tuo relatore.

Recap della sezione:

- Trasforma un interesse generico in una domanda di ricerca specifica per dare una direzione chiara al tuo lavoro.

- Dialoga con il tuo relatore presentando idee concrete per definire un progetto solido e realizzabile.

- Crea una roadmap dettagliata con scadenze precise per ogni fase, rispettando le tempistiche del tuo ateneo.

Fase 2: Costruire una solida ricerca bibliografica

Una volta scelto l'argomento, inizia una delle fasi più stimolanti (e, non nascondiamolo, a volte complesse) del percorso: la ricerca bibliografica. Non si tratta semplicemente di mettere insieme una pila di libri e articoli. Stai costruendo le fondamenta su cui si reggerà l'intero edificio della tua tesi. È proprio una bibliografia solida e ben ragionata che fa la differenza tra un elaborato superficiale e una tesi di laurea di valore.

All'inizio, è normale sentirsi un po' persi di fronte all'enorme quantità di informazioni disponibili. L'obiettivo qui è darti un metodo, una bussola per orientarti in questo mare, scovare le fonti che contano davvero e analizzarle con occhio critico. Vedremo insieme come usare le banche dati accademiche come un vero ricercatore e come organizzare tutto il materiale in una rassegna della letteratura che sia davvero funzionale al tuo progetto.

Dove e come cercare le fonti giuste

Il primo passo per una ricerca che funziona è sapere dove guardare. Certo, le biblioteche universitarie sono un punto di partenza prezioso e insostituibile, ma oggi il digitale ci mette a disposizione strumenti potentissimi.

Le banche dati accademiche diventeranno le tue migliori alleate. Partiamo da quelle essenziali:

- Google Scholar: È il più immediato e un ottimo punto di partenza per farsi un'idea generale. Ti permette di scovare articoli, tesi, libri e abstract da editori accademici, università e altri centri di ricerca.

- Scopus e Web of Science: Qui il livello si alza. Sono database più specialistici e rigorosi, a cui spesso puoi accedere con le credenziali del tuo ateneo. Offrono strumenti avanzati per capire l'impatto di un articolo, come il numero di volte che è stato citato.

- JSTOR e Academia.edu: Se la tua tesi è in ambito umanistico o nelle scienze sociali, queste piattaforme sono una vera miniera d'oro. Ci trovi riviste accademiche, libri e fonti primarie digitalizzate.

La ricerca, però, non è fatta solo di testi. Sapevi che secondo uno studio del CENSIS (2022), le tesi che integrano dati statistici originali ricevono in media una valutazione superiore del 15%? Per trovare dati affidabili, le banche dati pubbliche come ISTAT o Eurostat sono una garanzia. Se vuoi approfondire, puoi trovare ottimi spunti su come gestire la bibliografia per la tua tesi.

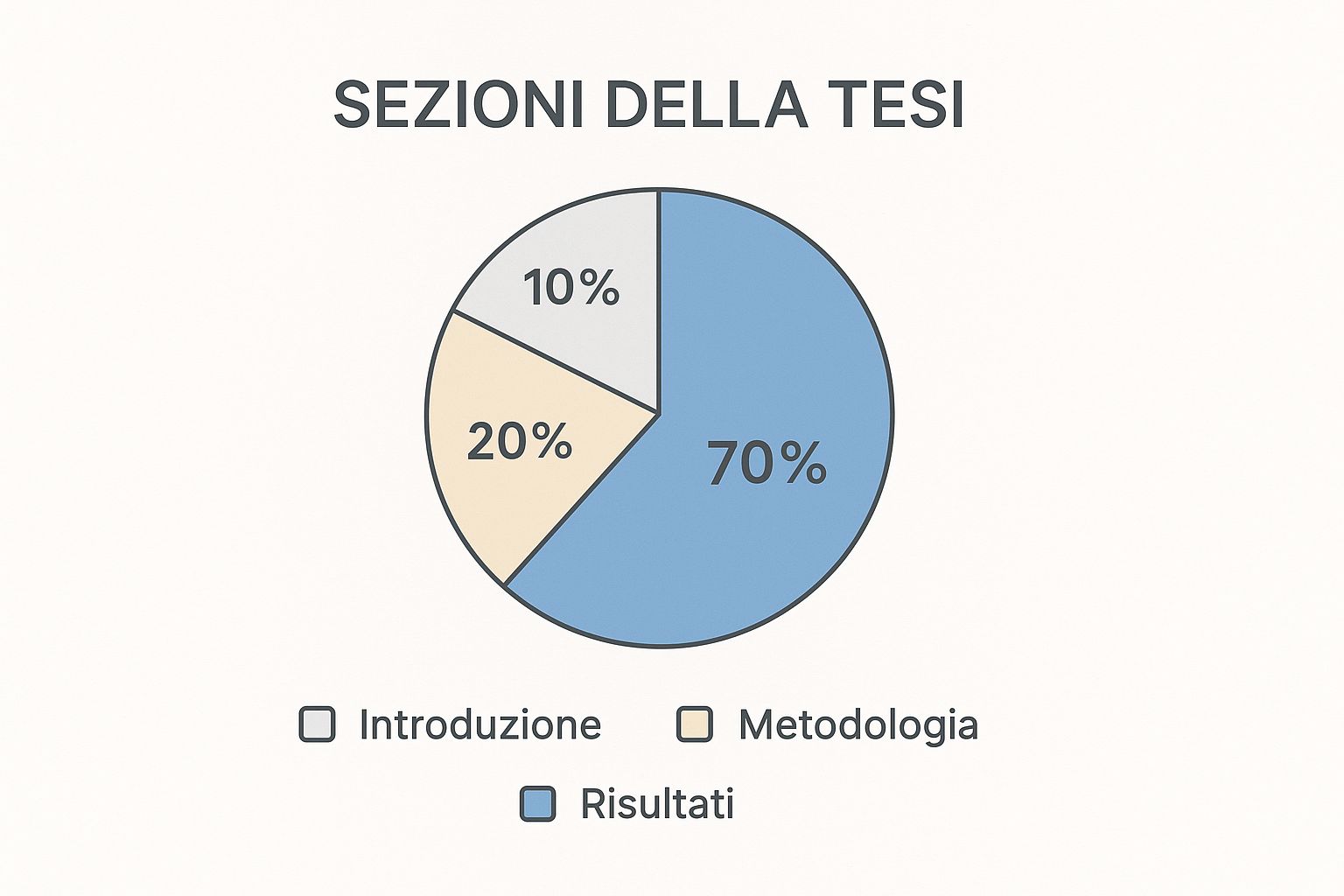

Questa infografica rende bene l'idea di come si distribuisce il lavoro nelle sezioni principali di una tesi, mostrando quanto pesino la ricerca e l'analisi.

Come vedi, la parte dedicata ai risultati e all'analisi, che si nutre interamente della ricerca bibliografica e dei dati raccolti, costituisce il cuore pulsante della tesi.

Confronto tra banche dati per la ricerca accademica

Questa tabella confronta le caratteristiche delle principali piattaforme per la ricerca bibliografica, aiutando gli studenti a scegliere quella più adatta alla propria tesi di laurea.

| Banca Dati | Tipo di Contenuto Principale | Aree Disciplinari Coperte | Pro | Contro |

|---|---|---|---|---|

| Google Scholar | Articoli, tesi, libri, abstract | Multidisciplinare | Accesso gratuito e facile, ampia copertura | Qualità dei risultati variabile, meno filtri avanzati |

| Scopus | Articoli peer-reviewed, atti di convegni | Scienze, tecnologia, medicina, scienze sociali | Elevata qualità, metriche di citazione avanzate | Accesso a pagamento (spesso tramite università) |

| Web of Science | Articoli scientifici, atti di convegni | Scienze, scienze sociali, arti e discipline umanistiche | Rigorosa selezione delle fonti, analisi delle citazioni | Accesso a pagamento, interfaccia meno intuitiva |

| JSTOR | Riviste accademiche, libri, fonti primarie | Discipline umanistiche e scienze sociali | Accesso a contenuti storici e archivi di alta qualità | Copertura meno recente su alcuni periodici |

| Academia.edu | Articoli, bozze di ricerca, presentazioni | Multidisciplinare | Piattaforma social per accademici, accesso a lavori non pubblicati | Qualità non sempre verificata, funzioni avanzate a pagamento |

La scelta dipende molto dal tuo campo di studi. Il nostro consiglio è di iniziare con una ricerca ampia su Google Scholar per poi approfondire con gli strumenti più specifici a cui ti dà accesso la tua università.

Valutare le fonti con spirito critico

Avere tante fonti non basta, devono essere quelle giuste. Sviluppare un sano scetticismo e imparare a valutare l'autorevolezza di un testo è un'abilità che ti servirà per sempre.

Non tutto quello che trovi online è oro colato. Per la tua tesi, devi fare affidamento su fonti accademiche verificate: pubblicazioni "peer-reviewed" (cioè revisionate da altri esperti del settore) e autori riconosciuti nel tuo campo.

Quando hai per le mani una potenziale fonte, fatti sempre queste domande:

- Chi è l'autore? È un nome noto nel settore? Lavora per un'università o un centro di ricerca affidabile?

- Dove è stata pubblicata? Stiamo parlando di una rivista scientifica prestigiosa, di un libro edito da una casa editrice accademica o di un semplice blog personale?

- Quando è stata pubblicata? L'informazione è ancora attuale? In settori come l'informatica o la medicina, una fonte di cinque anni fa può essere già preistoria.

- Qual è lo scopo della pubblicazione? È un'analisi oggettiva, basata su dati, oppure un testo che cerca di convincerti di qualcosa o di venderti un prodotto?

💡 Consiglio Tesify

Ti senti sommerso da articoli che sembrano infiniti? Usa il nostro Assistente AI per darti una mano. Carica un PDF e in pochi istanti avrai un riassunto dei punti chiave, della metodologia e delle conclusioni. È un modo smart per capire subito se una fonte fa al caso tuo, senza perdere ore preziose e nel pieno rispetto delle norme accademiche.

Recap della sezione:

- Utilizza le banche dati accademiche (Google Scholar, Scopus, JSTOR) per trovare fonti autorevoli e pertinenti.

- Valuta criticamente ogni fonte: controlla l'autore, la data di pubblicazione e l'affidabilità della testata.

- Integra dati statistici da fonti ufficiali come ISTAT o Eurostat per dare più forza alla tua argomentazione.

Fase 3: Dare forma alla tesi, capitolo dopo capitolo

Hai raccolto le tue fonti, le hai organizzate, e adesso? Adesso è il momento di dare una struttura solida al tuo lavoro. Immagina di dover costruire una casa: non inizieresti a posare mattoni a caso. Prima disegneresti una pianta. Ecco, la struttura della tesi è proprio questo: la mappa che definisce il percorso, assicura che ogni passaggio sia collegato al successivo e ti impedisce di perderti per strada.

Lo schema classico di una tesi di laurea in Italia, da Nord a Sud, non è un'invenzione accademica fine a se stessa, ma una struttura collaudata che garantisce chiarezza e rigore. Vediamo insieme come dare vita alle tre parti fondamentali: introduzione, corpo centrale e conclusioni. Ti daremo qualche dritta pratica per trasformare le tue idee e le tue ricerche in un testo che fila liscio, capace di accompagnare il lettore dall'inizio alla fine del tuo ragionamento.

Costruire un'introduzione che cattura

L'introduzione è il vero biglietto da visita della tua tesi. Un piccolo segreto? Spesso si scrive per ultima, quando tutto il percorso è ormai chiaro. Ma è la prima cosa che la commissione leggerà. Deve essere limpida, diretta e, soprattutto, deve rispondere a una domanda cruciale: "Perché dovrei leggere questo lavoro?".

Una buona introduzione non è un riassunto buttato lì. Deve fare alcune cose, e farle bene:

- Presentare l'argomento: Parti dal generale per poi stringere il cerchio sulla tua specifica domanda di ricerca. Fai capire subito di cosa parlerai.

- Definire l'obiettivo: Metti nero su bianco cosa vuoi dimostrare o analizzare. Una frase come "L'obiettivo di questa tesi è analizzare l'impatto delle politiche di smart working sulla produttività delle PMI in Veneto" non lascia spazio a dubbi.

- Esplicitare la metodologia: Accenna brevemente agli strumenti che hai usato. Hai fatto un'analisi della letteratura? Interviste? Uno studio di caso? Dillo subito.

- Delineare la struttura: Offri al lettore una piccola "mappa" dei capitoli, spiegando cosa troverà in ciascuno. È un gesto di cortesia che aiuta a orientarsi.

Pensa all'introduzione come a una promessa che fai al lettore. Le conclusioni, invece, sono la dimostrazione che hai mantenuto quella promessa. Assicurati che le due cose coincidano perfettamente.

Sviluppare il corpo centrale, un passo alla volta

Il corpo centrale è il cuore pulsante del tuo progetto, il luogo dove la tua ricerca prende vita. Qui presenti i dati, sviluppi le argomentazioni, analizzi le fonti. Ogni capitolo deve essere un tassello di un mosaico più grande: un'unità logica a sé stante, ma collegata in modo ferreo a quello che viene prima e a quello che segue.

L'errore più comune? Creare dei "capitoli-contenitore", dove si ammucchiano informazioni senza un vero filo logico. Per evitarlo, ogni capitolo deve avere un suo scopo preciso. Prendiamo una tesi sull'influencer marketing:

- Capitolo 1: Rassegna della letteratura sull'evoluzione del marketing digitale. Si parte dalle basi.

- Capitolo 2: Analisi del fenomeno dell'influencer marketing nel contesto italiano. Si entra nel vivo.

- Capitolo 3: Presentazione e analisi di un caso studio concreto (es. la campagna di un brand). Si passa alla pratica.

- Capitolo 4: Discussione dei risultati, confrontandoli con la teoria iniziale. Si tirano le prime somme.

Vedi come questa progressione accompagna il lettore per mano? Il ragionamento diventa più facile da seguire e, di conseguenza, più convincente. Se vuoi approfondire, abbiamo preparato una guida completa sulla struttura della tesi di laurea con esempi per ogni tipo di facoltà.

💡 Consiglio Tesify

Sei bloccato davanti alla pagina bianca e non sai da dove partire? Prova il nostro generatore di indice. Inserisci il tuo argomento e lo strumento ti proporrà uno schema di capitoli e paragrafi già organizzato. È un eccellente trampolino di lancio per dare forma al tuo lavoro e superare quel primo momento di panico.

Scrivere conclusioni che lasciano il segno

Le conclusioni non sono un riassuntino. Certo, devi ricapitolare i punti chiave e rispondere alla domanda di ricerca che hai posto nell'introduzione. Ma c'è di più.

Questo è lo spazio per la tua sintesi critica, il tuo tocco personale. È qui che devi:

- Sintetizzare i risultati chiave: Ricorda brevemente le scoperte più importanti emerse dalla tua analisi.

- Sottolineare l'originalità del tuo contributo: Spiega, senza presunzione, in che modo il tuo lavoro aggiunge un pezzettino nuovo alla discussione esistente.

- Evidenziare i limiti della ricerca: Mostrare onestà intellettuale è un punto di forza. Riconosci i limiti del tuo studio (un campione ristretto? un focus geografico particolare?).

- Proporre spunti per ricerche future: Apri la porta a chi verrà dopo di te. Quali potrebbero essere i prossimi passi per approfondire l'argomento?

Un approccio del genere trasforma le conclusioni da un semplice epilogo a una chiusura potente, che dimostra maturità accademica e lascia un'ottima impressione finale.

Recap della sezione:

- Scrivi un'introduzione chiara che presenti argomento, obiettivi e struttura del lavoro.

- Organizza il corpo centrale in capitoli logici, ognuno con uno scopo preciso, per guidare il lettore.

- Elabora conclusioni che vadano oltre il riassunto, evidenziando il tuo contributo, i limiti e le prospettive future.

Fase 4: Citazioni e bibliografia: il tuo biglietto da visita accademico

Una gestione impeccabile delle fonti non è un dettaglio, ma il vero sigillo di garanzia del tuo rigore accademico. È ciò che protegge il tuo lavoro dall'ombra del plagio e ne dimostra la solidità scientifica. Padroneggiare l'arte delle citazioni significa, in fondo, dare valore alla tua ricerca e rispettare il lavoro di chi è venuto prima di te.

In questa sezione, navigheremo insieme nel mondo, a volte un po' ostico, degli stili citazionali più comuni nelle università italiane. Ti mostreremo come distinguere le citazioni dirette da quelle indirette e come integrarle nel testo in modo naturale, per rendere la lettura fluida e il tuo apparato critico a prova di bomba.

Destreggiarsi tra gli stili citazionali più comuni

Ogni ateneo, e spesso ogni singolo dipartimento, ha le sue regole del gioco. Le facoltà di Psicologia o Scienze Sociali a Padova, per esempio, potrebbero richiedere lo stile APA (American Psychological Association), mentre un corso di Lettere alla Statale di Milano potrebbe preferire il Chicago o l'MLA (Modern Language Association). La prima cosa da fare? Chiedere subito le linee guida specifiche al tuo relatore o alla segreteria didattica.

Ma in cosa si differenziano? Ecco le basi:

- Stile APA: Molto usato nelle scienze sociali, mette l'accento sull'attualità della fonte, quindi sulla data di pubblicazione. Nel testo, la citazione apparirà così: (Rossi, 2023).

- Stile MLA: Tipico dell'ambito umanistico, dà più peso all'autore e al numero di pagina specifico. La citazione nel testo sarà del tipo (Rossi 112).

- Stile Chicago: È il più versatile. Offre due sistemi: uno con le note a piè di pagina (molto amato in storia e arte) e uno autore-data, piuttosto simile all'APA.

La parola d'ordine è una sola: coerenza. Una volta scelto (o imposto) uno stile, devi seguirlo religiosamente per ogni singola fonte, dalla prima all'ultima pagina.

Le citazioni non sono un semplice obbligo burocratico. Sono il dialogo che instauri con la comunità scientifica, dimostrando di conoscere il dibattito esistente e di inserire il tuo lavoro al suo interno in modo critico e consapevole.

Citazioni dirette o indirette? L'arte di integrare le fonti

Far "parlare" le fonti nel tuo testo senza interrompere il flusso della lettura è una vera e propria abilità. Le due tecniche principali sono le citazioni dirette e quelle indirette.

Una citazione diretta riporta le esatte parole di un autore, sempre racchiuse tra virgolette. Usala con parsimonia, solo quando quella frase è così potente, precisa o iconica da essere insostituibile.

- Esempio pratico: Secondo Bianchi (2022), "l'analisi dei big data rappresenta una svolta epocale per le strategie di marketing" (p. 45).

La citazione indiretta, o parafrasi, è la tua alleata più fidata e la userai molto più spesso. In pratica, riformuli un concetto con parole tue, dimostrando di averlo capito davvero a fondo. Attenzione: anche se usi parole tue, la fonte va sempre citata.

- Esempio pratico: Bianchi (2022) sostiene che l'avvento dei big data abbia cambiato radicalmente l'approccio al marketing.

Gli strumenti del mestiere per automatizzare il lavoro

Compilare a mano una bibliografia con decine di voci è un'impresa titanica e il rischio di fare confusione è altissimo. Per fortuna, oggi esistono software di gestione bibliografica che ti faranno risparmiare ore di lavoro e notti insonni. Strumenti come Zotero (gratuito e open-source) o Mendeley sono semplicemente indispensabili.

Cosa ti permettono di fare questi programmi?

- Salvare le fonti con un clic mentre navighi sul web.

- Organizzare tutti i tuoi materiali in cartelle tematiche.

- Inserire le citazioni nel tuo documento Word o Google Docs mentre scrivi.

- Generare l'intera bibliografia finale in automatico, già formattata nello stile che ti serve.

Se la tua tesi prevede un'analisi statistica, il panorama italiano richiede spesso di affiancare a questi tool dei software specifici per elaborare i dati. Le piattaforme più gettonate sono Excel, SPSS, R e Stata. Saper usare bene il software giusto può davvero fare la differenza, permettendoti di condurre analisi più rigorose e approfondite. Se vuoi saperne di più, trovi ottimi spunti su come effettuare l'analisi statistica per la tua tesi.

💡 Consiglio Tesify

Il nostro strumento di formattazione bibliografica è pensato proprio per questo: ti aiuta a generare le voci corrette nello stile richiesto dalla tua facoltà, in automatico. Di' addio all'ansia da virgola sbagliata e assicurati una bibliografia impeccabile senza stress.

Recap della sezione:

- Verifica subito lo stile citazionale che devi usare (APA, Chicago, MLA) e applicalo con la massima coerenza.

- Alterna citazioni dirette e indirette, integrandole nel testo in modo che la lettura resti sempre piacevole.

- Sfrutta la tecnologia: usa strumenti come Zotero o Mendeley per gestire le fonti e creare la bibliografia senza impazzire.

Fase 5: Mettere il punto e prepararsi alla discussione

Hai scritto l'ultima parola del tuo elaborato. La tentazione di chiudere tutto e festeggiare è enorme, lo capiamo bene. Eppure, proprio gli ultimi passaggi sono quelli che possono fare la differenza tra un buon lavoro e una tesi davvero eccellente.

La revisione e la preparazione della discussione non sono formalità, ma momenti chiave che consolidano e valorizzano mesi di fatica. Pensala così: hai costruito una casa, ora è il momento di rifinire gli interni e prepararti a mostrarla con orgoglio.

Revisione: non solo una caccia all'errore

Una revisione seria è molto più di un semplice controllo ortografico. È un processo strategico che si sviluppa su più livelli, una sorta di "zoom" progressivo sul tuo testo.

Si parte dal quadro generale, la cosiddetta revisione strutturale. Il filo del discorso è chiaro e coerente dall'inizio alla fine? I capitoli si susseguono in modo logico o ci sono salti improvvisi? Ogni sezione contribuisce davvero a rispondere alla domanda di ricerca che ti sei posto nell'introduzione?

Solo dopo aver sistemato l'architettura, si scende nel dettaglio. È il momento della revisione stilistica e grammaticale. Qui l'obiettivo è la chiarezza e la precisione, tipiche della scrittura accademica. Elimina frasi troppo arzigogolate, periodi interminabili e qualsiasi espressione colloquiale che potrebbe esserti sfuggita.

Infine, l'ultimo strato, ma non meno importante, è la verifica della formattazione. Ogni ateneo, dall'Università di Torino a quella di Palermo, ha le sue regole su margini, interlinea, font e note. Rispettarle pedissequamente dimostra cura e professionalità.

Il plagio non è solo il "copia e incolla". È anche una parafrasi troppo fedele all'originale senza un'adeguata citazione. Ogni idea non tua deve avere un chiaro riferimento alla sua fonte. Questo garantisce la tua integrità accademica e la validità del tuo lavoro.

Preparare una presentazione che lasci il segno

La discussione è il tuo palcoscenico. Non è un'interrogazione, ma la tua occasione per raccontare il tuo percorso di ricerca, dimostrando di padroneggiarlo. Un buon supporto visivo, come una presentazione PowerPoint o Prezi, è il tuo migliore alleato, a patto di usarlo bene.

Regola numero uno: le slide non sono un copione. Evita di riempirle di testo. Usale per quello che sono: un supporto visivo. Punti chiave, grafici d'impatto, immagini significative che catturano l'attenzione e accompagnano il tuo discorso.

Una struttura che funziona quasi sempre è questa:

- Apertura: Presenta l'argomento e la domanda di ricerca che ha guidato il tuo lavoro.

- Metodologia: Spiega in modo sintetico come hai svolto la ricerca.

- Risultati chiave: Mostra i dati o le scoperte più importanti, il cuore della tua tesi.

- Conclusioni: Riassumi il tuo contributo e suggerisci possibili sviluppi futuri.

Prova più volte l'esposizione, cronometrandoti. Ti aiuterà a sentirti più sicuro e a gestire l'ansia del momento. Se la commissione ti farà delle domande, non vederle come una critica, ma come un segno di interesse. È la tua occasione per approfondire aspetti che ti stanno a cuore e dimostrare quanto conosci l'argomento.

✅ Checklist prima della consegna

Prima di stampare e consegnare, fai un ultimo controllo incrociato:

- Contenuto: Le argomentazioni sono solide? Ogni capitolo si lega al successivo in modo naturale?

- Forma: Grammatica e sintassi sono a posto? Lo stile è formale e accademico?

- Formattazione: Margini, interlinea, font e citazioni sono conformi alle linee guida dell'università?

- Originalità: Ogni fonte, anche parafrasata, è citata correttamente? Per stare tranquillo, hai eseguito un controllo antiplagio?

Recap della sezione:

- Esegui una revisione a più livelli: prima la struttura, poi lo stile e infine la formattazione.

- Prepara una presentazione sintetica e visiva, concentrandoti sui punti chiave e non leggendo dalle slide.

- Utilizza una checklist finale per assicurarti che ogni dettaglio sia perfetto prima della consegna.

FAQ: Le domande più frequenti su come scrivere la tesi

Affrontare la tesi di laurea solleva sempre un sacco di dubbi e incertezze. È normale, ci siamo passati tutti. Per darti una mano a navigare queste acque un po' agitate, abbiamo messo insieme le domande più comuni che riceviamo dagli studenti, con risposte pratiche e senza peli sulla lingua.

Quanto tempo ci vuole per scrivere una tesi?

La risposta onesta? Dipende. Non esiste una formula magica, perché tutto è legato al tipo di laurea e alla complessità dell'argomento che hai scelto.

Per una tesi triennale, che di solito è un lavoro compilativo (quindi basato su fonti già esistenti), è una buona idea iniziare almeno 3-4 mesi prima della consegna. Questo ti dà il respiro necessario per fare una ricerca bibliografica seria, scrivere senza l'ansia della scadenza imminente e fare una revisione come si deve.

Con la tesi magistrale la musica cambia. Qui spesso si richiede un contributo più originale, una ricerca sperimentale o un progetto concreto. Per un lavoro del genere, metti in conto almeno 6-8 mesi. Sembra tanto, ma è il tempo giusto per gestire ogni fase con calma, dall'analisi dei dati alla scrittura, senza arrivare all'ultimo minuto con lo stress alle stelle.

Cosa faccio se il relatore non mi risponde?

Capita più spesso di quanto si creda ed è una delle situazioni più frustranti in assoluto. La regola numero uno è non rimanere fermi ad aspettare. Bisogna agire, ma con intelligenza e professionalità.

Lascia perdere le email generiche tipo "A che punto siamo?". Scrivi messaggi brevi e mirati. Fai domande specifiche sul lavoro, ad esempio: "Professore, potrebbe darmi un suo parere sul secondo capitolo che le ho mandato settimana scorsa?". Anzi, prova a proporre tu stesso un paio di date per un incontro, anche solo di 15 minuti online.

Se il silenzio continua, prova a contattare il correlatore, se ne hai uno. Come ultima spiaggia, e sempre con la massima educazione, puoi fare un salto in segreteria didattica e chiedere un consiglio su come muoverti. A volte sanno come sbloccare queste situazioni.

Un relatore poco presente non deve diventare un alibi per fermarti. Continua a lavorare seguendo la tua tabella di marcia. Tenere traccia dei progressi e dei tentativi di contatto ti servirà anche a dimostrare che da parte tua l'impegno non è mai mancato.

Come superare il blocco dello scrittore?

Fissare quella maledetta pagina bianca può essere paralizzante. Quando ti senti così, la cosa peggiore che puoi fare è insistere e forzarti a scrivere. È il momento di cambiare strategia.

Un trucco che funziona quasi sempre è "saltare" a una parte più facile. Invece di incaponirti su un paragrafo che non esce, passa a qualcosa di più meccanico. Sistema la bibliografia, formatta le note, rileggi le conclusioni. Questo piccolo passo avanti spesso basta a rimettere in moto il cervello.

Un altro metodo efficace è "parlare" la tesi. Prova a spiegare a voce alta a un amico (o anche solo allo specchio) i concetti che non riesci a mettere nero su bianco. Sentirti parlare ti aiuta a chiarire le idee e, molto spesso, a trovare le parole giuste che stavi cercando. Se senti che la pressione è troppa, abbiamo preparato una guida specifica su come gestire l'ansia da tesi di laurea con 7 strategie efficaci.

Conclusione: Il tuo percorso verso una tesi di successo

Scrivere una tesi di laurea è una maratona, non uno scatto di velocità. Speriamo che questa guida ti abbia fornito una mappa chiara e gli strumenti concreti per affrontare questo percorso con maggiore fiducia e metodo.

Ricapitoliamo i passi fondamentali:

- Pianificazione Strategica: Scegli un argomento che ti appassiona ma che sia realizzabile e definisci una roadmap chiara con il tuo relatore.

- Ricerca Approfondita: Sfrutta le banche dati accademiche e valuta criticamente ogni fonte per costruire una solida base per il tuo lavoro.

- Struttura Logica: Organizza il tuo elaborato in capitoli coerenti, con un'introduzione che cattura e conclusioni che lasciano il segno.

- Rigore Accademico: Gestisci citazioni e bibliografia in modo impeccabile, utilizzando strumenti che ti facciano risparmiare tempo e rispettando le norme antiplagio.

- Revisione Finale: Dedica tempo alla revisione e prepara una presentazione efficace per valorizzare al massimo i mesi di lavoro.

Ricorda, non devi fare tutto da solo. Noi di Tesify abbiamo creato la prima piattaforma italiana che utilizza l'intelligenza artificiale per supportarti in ogni fase della tesi, dalla ricerca delle fonti alla revisione finale, sempre nel pieno rispetto dell'etica e delle regole accademiche.

Se vuoi trasformare l'ansia in un'esperienza di scrittura più serena, organizzata ed efficace, scopri come Tesify può diventare il tuo co-pilota intelligente.

Inizia ora la tua tesi con Tesify

📚 Risorse Correlate

Per approfondire alcuni degli aspetti trattati in questa guida, ti consigliamo di leggere anche questi articoli: