Questa guida è stata pensata per trasformare la sfida della tesi in un percorso chiaro e gestibile. Qui troverai un metodo pratico, suddiviso in quattro passaggi fondamentali, che ti aiuterà a organizzare il lavoro, superare il blocco dello scrittore e arrivare alla discussione con serenità. Imparerai a scegliere l’argomento giusto, a costruire un indice solido, a scrivere capitolo per capitolo senza stress e a revisionare il tuo elaborato in modo professionale.

Indice dei contenuti

- Trovare l’argomento e il relatore perfetti

- Costruire la mappa del tuo lavoro

- Scrivere la tesi capitolo per capitolo

- La revisione finale che fa la differenza

- Domande frequenti sulla stesura della tesi

Come scrivere la tesi passo dopo passo

Partire con la tesi di laurea può sembrare come trovarsi di fronte a una montagna da scalare. Tranquillo, non deve per forza essere un’esperienza terrificante. Questa guida nasce proprio per darti un metodo concreto e realistico, per trasformare questa sfida in un percorso sì impegnativo, ma anche gratificante e, soprattutto, fattibile.

L’idea è semplice: fornirti un piano di lavoro che non solo ti aiuti a tagliare il traguardo, ma che ti lasci anche qualcosa di utile per il tuo futuro professionale.

Insieme, affronteremo ogni singolo passo, dalla paura della pagina bianca fino alla discussione. Ti darò consigli pratici e strategie che ho visto funzionare sul campo, per aiutarti a scegliere l’argomento giusto, organizzare la ricerca senza impazzire e scrivere in modo chiaro, schivando gli errori più comuni.

Pensare alla tesi come a una maratona da correre tutta d’un fiato è il primo errore. Immaginala piuttosto come una serie di scatti più brevi e controllabili. Il vero segreto è concentrarsi su un passo alla volta, festeggiando ogni piccolo traguardo raggiunto.

Gestire la pressione fin da subito è cruciale. Per questo, ti consiglio di dare un’occhiata a qualche strategia pratica su come gestire l’ansia da tesi di laurea. Con il metodo giusto e gli strumenti adatti, vedrai che la fine del tunnel è molto più vicina di quanto credi.

L’argomento e il relatore: le fondamenta della tua tesi

La scelta dell’argomento e del relatore è il primo, vero bivio del tuo percorso. Non è una decisione da prendere alla leggera, perché un tema che ti accende la curiosità può trasformare un semplice obbligo accademico in un’esperienza formativa incredibile. Allo stesso modo, un buon relatore diventa il tuo più grande alleato.

Gestire bene questa fase iniziale significa gettare basi solidissime per tutto il lavoro futuro. Non si tratta solo di “trovare un’idea”, ma di individuare un campo di ricerca che sia originale, fattibile con i mezzi a tua disposizione e, soprattutto, che ti dia la spinta per andare avanti nei momenti difficili.

Fai parlare i tuoi interessi

Per capire come scrivere la tesi, devi prima capire di cosa vuoi scrivere. Parti da te. Ripensa agli esami che ti sono piaciuti di più, a quel progetto che ti ha tenuto sveglio la notte per la passione, o a quelle domande che ti sono rimaste in testa durante le lezioni. Quello è il tuo punto di partenza.

In questa fase, nessuna idea è sbagliata. Permettiti di esplorare. Prendi un foglio e butta giù tutto quello che ti viene in mente:

- Le materie che hai amato durante il tuo corso di studi.

- Gli argomenti specifici, anche di nicchia, che ti hanno sempre affascinato.

- Possibili collegamenti tra ciò che studi e il mondo del lavoro che ti aspetta.

- Problemi attuali o dibattiti nel tuo settore che ti piacerebbe analizzare a fondo.

Un trucco che funziona sempre è partire da un’idea generale per poi stringere il campo. Ad esempio, da un interesse generico per il “marketing digitale” potresti arrivare a “strategie di influencer marketing” e, infine, definire un titolo preciso come “L’impatto dei micro-influencer sulle decisioni d’acquisto nel settore beauty”. Essere specifici è la chiave.

Un argomento ben definito è un argomento già mezzo scritto. Avere le idee chiare fin da subito ti farà risparmiare settimane di confusione e ti darà una direzione chiara da seguire.

Una volta che hai un paio di idee promettenti in mano, fai una piccola ricerca preliminare. Serve a capire se l’argomento è già stato sviscerato, se ci sono abbastanza fonti disponibili e, soprattutto, se c’è un angolo di analisi originale che puoi fare tuo. Se ti senti bloccato, puoi trovare altri consigli nella nostra guida pratica su come iniziare la tesi di laurea.

Trovare il relatore giusto: una scelta strategica

Il relatore non è solo la persona che firmerà la tua tesi. È una guida, un mentore, il tuo primo lettore critico. La scelta, quindi, deve essere strategica, basata su una reale affinità intellettuale e professionale. Il professore ideale non solo è un esperto della materia, ma è anche una persona disponibile e sinceramente interessata a seguirti.

Quando valuti un possibile relatore, tieni a mente questi aspetti:

- Competenza: Il docente è un nome di riferimento nel campo che hai scelto? Dai un’occhiata alle sue pubblicazioni recenti per capirlo.

- Disponibilità: Parla con altri tesisti. Chiedi come si sono trovati, se il professore risponde alle email e se organizza incontri regolari.

- Stile di lavoro: Sei una persona che ha bisogno di molta autonomia o preferisci una guida più presente? Cerca di capire l’approccio del docente.

Preparati a “vendere” la tua idea. Quando contatti un professore, non presentarti a mani vuote. Prepara una breve bozza di progetto, anche solo una pagina, dove spieghi l’argomento, l’obiettivo e una prima bibliografia di riferimento. È un gesto che dimostra serietà e che sei una persona proattiva.

Questa ricerca si inserisce in un mondo accademico sempre più vivace. Secondo un recente rapporto dell’Università degli Studi di Milano, le iscrizioni ai dottorati di ricerca in Italia sono in costante crescita, con una forte presenza di studenti internazionali (circa il 13%). Questo ci ricorda che la ricerca, anche quella per la tesi, è parte di un dialogo scientifico che va ben oltre i confini nazionali. Puoi approfondire queste tendenze del mondo accademico sul sito di UniMi.

Costruire un buon rapporto con il relatore fin dall’inizio è fondamentale. Sii trasparente sulle tue aspettative e ascolta con attenzione i suoi consigli. Un dialogo onesto e aperto è la base per una collaborazione che ti porterà dritto al traguardo.

Costruire la mappa del tuo lavoro

Bene, hai scelto l’argomento. Ottimo. Adesso, però, serve una rotta. Senza una mappa chiara, anche il viaggio più promettente rischia di finire fuori strada. In questa fase, ci concentreremo su due strumenti che, te lo assicuro per esperienza, sono fondamentali: l’indice provvisorio e una bibliografia ben costruita. Ti mostrerò come dare una struttura alle tue idee e come scovare le fonti giuste, trasformando quella che sembra una ricerca infinita in un processo mirato e, soprattutto, gestibile.

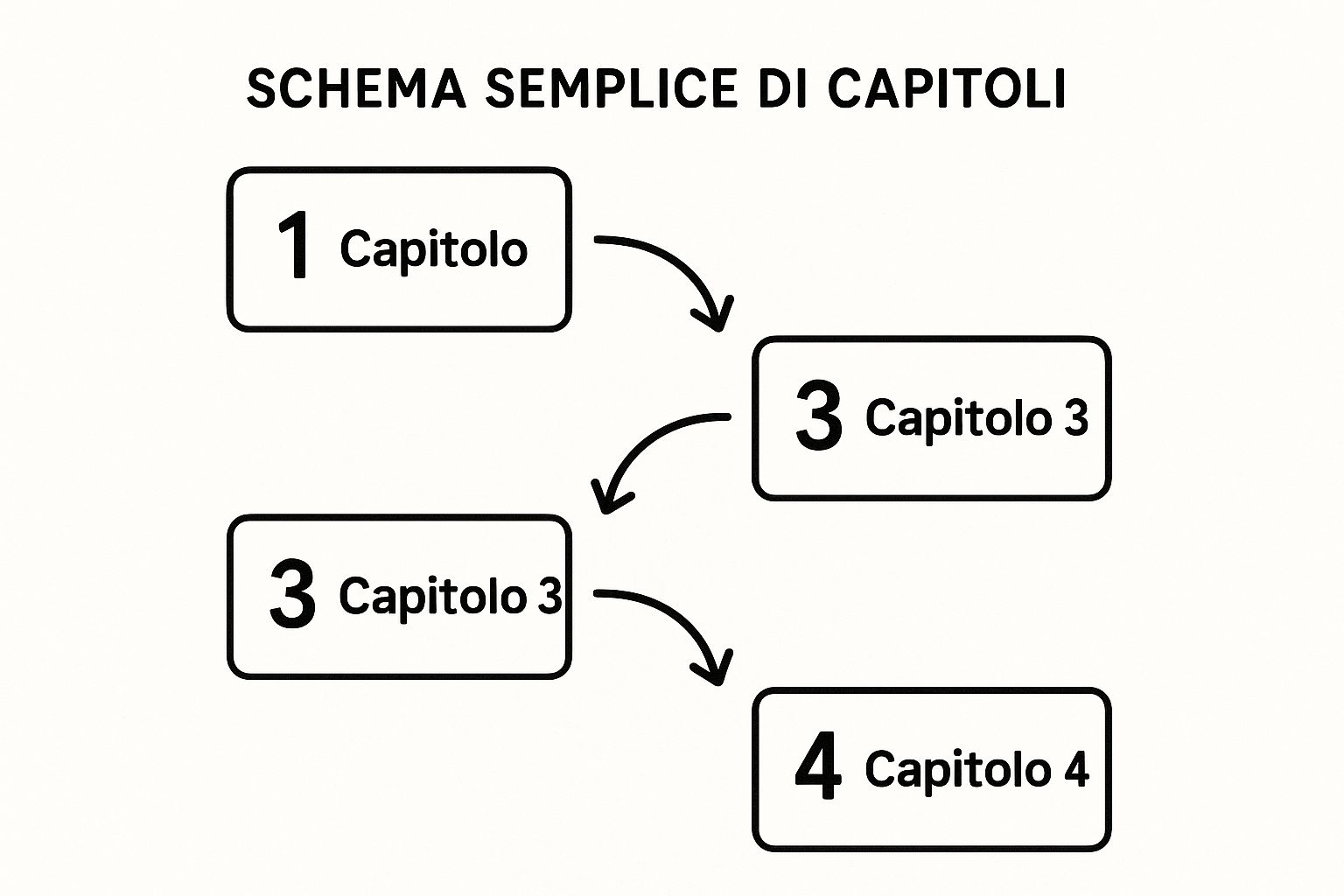

Per darti un’idea più concreta, dai un’occhiata a questo schema. Mostra come i vari pezzi della tesi si incastrano tra loro.

Come vedi, ogni sezione, dall’introduzione fino alle conclusioni, è un tassello di un unico mosaico. Il tuo compito è fare in modo che il lettore possa seguire il filo del discorso senza mai perdersi.

L’indice provvisorio: la tua bussola personale

Molti studenti pensano all’indice come a un dettaglio da sistemare alla fine. Errore. L’indice è il primo, vero strumento strategico per capire come scrivere la tesi in modo sensato. Immaginalo come lo scheletro del tuo lavoro: ti dà una struttura, ti costringe a mettere in ordine i pensieri e ti permette di avere una visione d’insieme fin da subito.

Non preoccuparti di renderlo perfetto. Il suo scopo, all’inizio, è solo darti una direzione e spezzettare un progetto enorme in tanti piccoli blocchi più facili da affrontare. Avere una bozza di indice ti obbliga a tracciare un percorso logico, impedendoti di divagare.

Una buona struttura di partenza, di solito, comprende questi elementi:

- Introduzione: Qui presenti l’argomento, spieghi perché è importante e quale metodologia userai.

- Capitoli Centrali: È il cuore della tesi. Qui sviluppi le tue argomentazioni, di solito in 2-4 capitoli.

- Conclusioni: Tiri le somme di ciò che hai scoperto e offri qualche spunto di riflessione.

- Bibliografia e Sitografia: L’elenco di tutte le fonti che hai usato.

Considera questo schema come la tua base di partenza. È flessibile, destinato a cambiare man mano che la ricerca prende forma. Potrai aggiungere paragrafi, spostare sezioni, ma avrai sempre una mappa a cui tornare per non perdere l’orientamento.

La ricerca bibliografica: un’indagine strategica

Con l’indice in mano, è il momento di cercare le fonti. Attenzione: non si tratta di leggere qualsiasi cosa sull’argomento, ma di condurre una ricerca intelligente. L’obiettivo è costruire una base di conoscenze solida, senza annegare in un oceano di informazioni inutili.

Una buona ricerca bibliografica non è casuale, è un processo metodico. Parti sempre da un confronto con il tuo relatore: sarà lui a darti i primi suggerimenti d’oro. Dopodiché, muoviti con ordine.

Un consiglio spassionato: il segreto non è trovare più fonti, ma trovare quelle giuste. La qualità vince sempre sulla quantità. Concentrati su testi e articoli che colpiscono dritto al cuore del tuo problema di ricerca.

Per organizzare questo processo in modo efficace, puoi seguire alcuni passaggi chiave. La tabella qui sotto riassume un approccio che ho visto funzionare decine di volte, aiutando gli studenti a ottimizzare il tempo e a scegliere solo le risorse davvero utili.

Le fasi di una ricerca bibliografica efficace

Questa tabella riassume i passaggi chiave per una ricerca bibliografica sistematica e organizzata.

| Fase | Obiettivo Principale | Strumenti Consigliati | Azione Concreta |

|---|---|---|---|

| 1. Esplorazione Iniziale | Identificare i testi e gli autori fondamentali del tuo campo. | Consigli del relatore, manuali universitari, bibliografie di articoli chiave. | Crea una prima lista di 10-15 titoli “imperdibili” per farti un’idea generale. |

| 2. Ricerca Approfondita | Scovare articoli specifici e ricerche recenti per ogni capitolo. | Banche dati accademiche (Google Scholar, Academia.edu, ResearchGate), cataloghi OPAC delle biblioteche. | Usa parole chiave precise, prese direttamente dal tuo indice provvisorio. |

| 3. Lettura e Schedatura | Estrarre le informazioni più importanti e organizzarle. | Software per bibliografie (Zotero, Mendeley), appunti digitali o le classiche schede cartacee. | Per ogni fonte, annota la tesi centrale, le citazioni utili e una tua riflessione critica. |

| 4. Gestione e Citazione | Integrare le fonti nel testo e compilare la bibliografia senza errori. | Strumenti integrati come quelli di Tesify, che automatizzano la formattazione. | Man mano che scrivi, inserisci subito le citazioni. Fidati, ti salverà da un sacco di lavoro dopo. |

Seguendo un approccio strutturato come questo, costruirai la tua argomentazione su fondamenta solide, sapendo sempre dove hai preso ogni informazione. Strumenti come il ricercatore bibliografico di Tesify possono davvero semplificare questo lavoro, arrivando a suggerirti le fonti più adatte per il paragrafo che stai scrivendo proprio in quel momento.

Scrivere la tesi, capitolo dopo capitolo

Eccoci arrivati al dunque. È il momento di dare forma concreta a mesi di ricerca e trasformare le idee in parole. In questa fase, ci tufferemo nella stesura vera e propria, affrontandola un capitolo alla volta. Vedremo insieme un metodo pratico per non farsi spaventare dalla pagina bianca e per mantenere uno stile di scrittura accademico, ma allo stesso tempo scorrevole e piacevole da leggere.

Partiremo dall’introduzione (con un piccolo trucco che ti sorprenderà), passeremo al cuore del tuo elaborato e chiuderemo con una conclusione che lasci il segno. Impareremo anche un modo furbo per gestire le citazioni, così da valorizzare il tuo lavoro senza impazzire.

- L’introduzione? Si scrive (quasi) per ultima

- Il cuore della tesi: i capitoli centrali

- Le conclusioni: chiudere il cerchio con efficacia

- Citazioni: come gestirle in modo intelligente

L’introduzione: il biglietto da visita

Contrariamente a quello che tutti pensano, la stesura definitiva dell’introduzione è una delle ultime cose che farai. Sembra strano, vero? In realtà, è la strategia più intelligente. Solo quando avrai completato tutto il lavoro potrai avere una visione d’insieme chiara e coerente. Scriverla alla fine ti eviterà di fare promesse che poi non manterrai nei capitoli successivi.

Certo, una bozza iniziale è utile per mettere a fuoco l’obiettivo. Ma il testo finale deve rispecchiare fedelmente il percorso che hai già fatto, non quello che pensavi di fare.

Una buona introduzione deve dare al lettore una bussola per orientarsi, rispondendo ad alcune domande fondamentali:

- Di cosa si parla qui? Inquadra subito l’argomento e perché è importante.

- Qual è il mio obiettivo? Dichiara senza giri di parole cosa vuoi dimostrare o analizzare.

- Come l’ho fatto? Spiega in breve l’approccio di ricerca che hai seguito (qualitativo, quantitativo, sperimentale, ecc.).

- Cosa troverò nei capitoli? Offri una rapida panoramica della struttura, una sorta di “indice ragionato”.

L’introduzione è il tuo biglietto da visita. Deve essere chiara, diretta e, soprattutto, onesta. Il suo scopo non è impressionare con frasi a effetto, ma dare al lettore una mappa affidabile per navigare nel tuo lavoro.

Pensa al trailer di un film: deve incuriosire e dare un’idea precisa della trama, senza però svelare tutto. Di solito, una o due pagine sono più che sufficienti.

Il cuore della tesi: i capitoli centrali

Qui si gioca la partita vera e propria. I capitoli centrali sono il corpo della tua argomentazione, il luogo in cui non si promette più, ma si dimostra. Ogni capitolo deve avere uno scopo preciso e portare un mattoncino in più alla costruzione della tua tesi, contribuendo a rispondere alla domanda di ricerca iniziale.

L’errore che blocca il 90% degli studenti? Cercare la perfezione fin dalla prima riga. Il risultato è il classico panico da pagina bianca. Credimi, un approccio molto più efficace è quello della “brutta copia”. Scrivi di getto, senza curarti troppo dello stile o della forma. L’unico obiettivo è buttare giù i concetti, i dati, le riflessioni che hai raccolto.

In questa fase, piattaforme come Tesify possono essere un vero salvavita. Strumenti come l’AI Copilot, che ti suggerisce frasi coerenti con quello che stai scrivendo, o la funzione “Genera contenuto”, che sviluppa interi paragrafi a partire da una tua idea, sono pensati proprio per superare questi momenti di blocco. Se vuoi approfondire, ne parliamo in dettaglio nella nostra guida completa sulla stesura di una tesi.

Ricorda sempre che la scrittura è un processo. La prima versione non sarà mai quella definitiva. L’importante è avere qualcosa su cui lavorare: poi ci sarà tutto il tempo per limare, correggere e rendere il testo fluido.

Le conclusioni: chiudere il cerchio con efficacia

Attenzione: la conclusione non è un semplice riassunto di quello che hai già detto. È il momento in cui tiri le somme, rispondi in modo definitivo alla domanda che avevi posto nell’introduzione e fai capire perché i risultati che hai ottenuto sono importanti.

Una conclusione che funziona bene dovrebbe sempre:

- Ribadire la tesi: Ricorda al lettore da dove eri partito e qual era il tuo obiettivo.

- Sintetizzare i risultati chiave: Metti in luce le scoperte più significative emerse dalla tua analisi. Niente di più, niente di meno.

- Riflettere sui limiti: Ammettere i limiti della tua ricerca non è un segno di debolezza, ma di grande maturità accademica.

- Proporre sviluppi futuri: Suggerisci quali nuove porte potrebbe aprire il tuo lavoro. Quali potrebbero essere i prossimi passi?

Questo approccio strutturato è la base di ogni lavoro di ricerca serio. Pensa, ad esempio, a come viene preparata una tesi in un dottorato in scienze statistiche: il percorso è definito da un’istituzione rigorosa che garantisce metodo e qualità. Puoi farti un’idea di come sono strutturati questi percorsi formativi avanzati sul sito dell’Università di Bologna. Ecco, la stessa cura per la struttura va applicata anche alla tua tesi.

Gestire le citazioni in modo intelligente

Citare le fonti non è un dettaglio, ma un aspetto fondamentale. Non è solo una formalità per evitare il plagio, ma un dovere etico e il modo migliore per dare spessore al tuo lavoro, mostrando su quali fondamenta teoriche hai costruito la tua argomentazione.

Un consiglio da amico: inserisci le citazioni mentre scrivi. Ti risparmierà un lavoro immenso e noiosissimo alla fine. Ogni volta che riporti un’idea, un dato o una frase che non è tua, segnalo subito con una citazione nel testo.

Questo processo, che a mano può essere un incubo, oggi può essere automatizzato. Su Tesify, ad esempio, ti basta premere il tasto “@” nell’editor di testo per vedere l’elenco delle fonti che hai salvato nella tua bibliografia. Con un clic, inserisci la citazione già formattata secondo lo stile che hai scelto (APA, Chicago, ecc.), azzerando quasi del tutto il rischio di errori.

La revisione finale: il tocco che fa la differenza

Hai scritto l’ultima parola. È una sensazione impagabile, vero? Ma attenzione, la gara non è ancora finita. La revisione finale è proprio quel passaggio che può trasformare un buon lavoro in un lavoro eccellente. Credimi, una tesi piena di refusi o con una formattazione sciatta rischia di gettare un’ombra sulla qualità della tua ricerca, per quanto brillante possa essere.

In questa fase finale, non si tratta solo di dare una caccia spietata agli errori di battitura. È un lavoro di fino, un processo strategico per affinare la coerenza, la chiarezza e l’impatto di tutto il tuo elaborato. Vediamo insieme come muoverci per rispettare le norme redazionali, sistemare la bibliografia e, infine, usare un software antiplagio per arrivare alla discussione senza ansie.

La rilettura critica che va oltre la grammatica

La prima rilettura non deve mai essere quella dei dettagli. Bisogna guardare al quadro generale. Il mio consiglio spassionato? Lascia decantare la tesi per un paio di giorni. Allontanati, non pensarci. Solo così potrai riprenderla in mano con occhi freschi, quasi come se non fosse tua.

A questo punto, fatti le domande giuste:

- Il filo del discorso regge? Ogni capitolo si lega in modo naturale a quello successivo? L’argomentazione scorre liscia dall’introduzione alle conclusioni?

- Mi sono spiegato bene? Se un amico che non sa nulla dell’argomento leggesse questo testo, capirebbe tutto? Ci sono passaggi troppo arzigogolati che potrei semplificare?

- Ho mantenuto la promessa? La tesi dimostra davvero quello che avevo annunciato nell’introduzione?

Solo dopo aver sciolto questi nodi, puoi passare alla caccia al refuso. Un trucco che funziona sempre è leggere il testo ad alta voce: ti accorgerai subito di frasi che suonano male e di ripetizioni fastidiose. Se puoi, chiedi a una persona di fiducia di fare una lettura per te. Un occhio esterno scoverà errori che a te, dopo mesi passati su quelle pagine, sfuggono di sicuro.

Le norme redazionali: perché l’abito fa il monaco

Puoi aver scritto la tesi del secolo, ma se la presenti male, perde subito gran parte del suo valore. Le norme redazionali – margini, interlinea, font – non sono solo pignoleria burocratica, ma servono a rendere il tuo lavoro leggibile e a dargli un aspetto professionale.

Ogni università ha il suo regolamento, quindi la prima cosa da fare è recuperare le linee guida della tua facoltà. Di solito, le indicazioni più comuni riguardano:

- Font: Molto spesso viene richiesto un font “con grazie” (serif) come il Times New Roman, perché considerato più riposante per la lettura su carta.

- Dimensione: In genere, si usa il corpo 12 per il testo e il 10 per le note a piè di pagina.

- Interlinea: L’interlinea 1.5 è la più richiesta, perché rende la pagina più ariosa e meno “soffocante”.

- Margini: Impostare i margini giusti è fondamentale, soprattutto per la rilegatura. Se hai dubbi, la nostra guida dettagliata sui margini per la tesi di laurea può darti una mano a fare tutto per bene.

Prendersi cura di questi aspetti dimostra rigore e rispetto per chi leggerà il tuo lavoro.

La revisione non è tempo perso, ma un investimento sulla qualità percepita della tua tesi. Un testo pulito e impaginato a regola d’arte mette il lettore nella giusta disposizione, ancora prima di entrare nel merito dei contenuti.

Il controllo antiplagio: l’ultimo passo per dormire sonni tranquilli

Hai citato tutte le fonti, sei stato attento, ma il tarlo del dubbio a volte rimane: e se, senza volerlo, avessi usato una frase troppo simile a un testo originale? Per arrivare sereno alla discussione, l’ultimo passaggio è un controllo antiplagio.

Non devi vederlo come un test per “scovare i furbi”, ma come uno strumento di autoverifica. Esistono software che confrontano la tua tesi con un database enorme di pubblicazioni accademiche e contenuti online, segnalando le frasi troppo simili.

Piattaforme come Tesify, per esempio, integrano un controllo antiplagio facile da usare. Con un semplice clic, puoi verificare l’originalità del tuo lavoro. Questo controllo finale ti dà la certezza di aver scritto una tesi eticamente ineccepibile e ti permette di affrontare la discussione con la massima tranquillità, concentrandoti solo su una cosa: raccontare al meglio la tua ricerca.

Le domande più frequenti (e le risposte che cercavi)

Arrivati a questo punto, è normale avere la testa piena di dubbi. Scrivere la tesi è un percorso nuovo e, come ogni avventura, porta con sé un bel po’ di incertezze. Non preoccuparti, ci siamo passati tutti.

Per darti una mano a navigare queste acque un po’ mosse, ho raccolto le domande che sento più spesso dagli studenti, con risposte semplici e dirette. L’idea è di risolvere i dubbi più comuni e aiutarti a finire il tuo lavoro con più serenità.

Ecco le domande che affronteremo:

- Ma quante pagine deve essere la tesi?

- Come faccio a formattare la bibliografia senza impazzire?

- Cosa faccio se mi blocco davanti alla pagina bianca?

- Posso davvero usare l’intelligenza artificiale per la tesi?

Ma quante pagine deve essere la tesi?

Questa è la domanda da un milione di dollari. La risposta sincera? Non c’è un numero magico uguale per tutti. La lunghezza della tesi dipende da tanti fattori, primo su tutti il tuo corso di laurea.

Giusto per darti un’idea di massima, possiamo fare una stima:

- Tesi Triennale: Di solito, si parla di un elaborato tra le 40 e le 80 pagine. L’obiettivo qui è spesso compilativo, cioè dimostrare che sai raccogliere, analizzare e riorganizzare le informazioni su un certo argomento.

- Tesi Magistrale: Qui l’asticella si alza. La lunghezza si aggira tipicamente tra le 80 e le 150 pagine, perché ci si aspetta un lavoro di ricerca più profondo e un tuo contributo originale.

Ma bada bene: questi sono solo numeri. Quello che conta davvero non è la quantità di pagine, ma la qualità del contenuto. Te lo assicuro, una tesi di 60 pagine densa, ben argomentata e piena di spunti critici vale molto di più di un tomo da 120 pagine scritto “allungando il brodo” con ripetizioni e giri di parole inutili.

Il mio consiglio spassionato è uno solo: controlla il regolamento del tuo corso e, soprattutto, parlane chiaramente con il tuo relatore. Sarà lui a darti l’indicazione più giusta per il tuo specifico progetto di ricerca.

Come faccio a formattare la bibliografia senza impazzire?

La bibliografia non è solo una lista noiosa da mettere alla fine. È la prova del nove del tuo rigore scientifico. Farla bene, in modo ordinato e coerente, è un segnale di professionalità che il tuo relatore noterà subito.

La parola chiave è una: coerenza.

Il primo passo è scoprire quale stile citazionale vuole il tuo dipartimento. I più gettonati sono l’APA (molto usato in psicologia e scienze sociali) e lo stile Chicago (diffuso in area umanistica). Una volta che hai capito quale usare, devi applicarlo a tutte le fonti, senza eccezioni.

Ogni stile ha le sue regolette precise per ogni tipo di fonte:

- Libri: Autore, Anno, Titolo, Luogo, Editore.

- Articoli: Autore, Anno, “Titolo articolo”, Nome Rivista, Volume(Numero), Pagine.

- Siti web: Autore, Anno, “Titolo pagina”, URL.

Fare tutto a mano è un lavoro estenuante e il rischio di sbagliare è altissimo. Per fortuna, la tecnologia ci viene in soccorso. Software come Zotero o Mendeley sono ottimi, ma piattaforme come Tesify fanno ancora di più: non solo ti aiutano a organizzare le fonti, ma automatizzano l’inserimento e la formattazione della bibliografia direttamente mentre scrivi. Il rischio di errori si riduce praticamente a zero.

Cosa faccio se mi blocco davanti alla pagina bianca?

Il blocco dello scrittore. Un grande classico. Quella sensazione di vuoto totale davanti allo schermo, l’ansia che sale e le parole che non escono. Se ti sta succedendo, sappi che sei in buona compagnia. La buona notizia è che si può superare.

Prima di tutto, metti da parte l’idea di scrivere subito un capolavoro. Nessuno lo fa. L’obiettivo iniziale è “buttare giù”, anche se quello che scrivi ti sembra un disastro.

Ecco qualche trucco del mestiere che funziona:

- Scrivi una “prima bozza orribile”: Concediti il lusso di scrivere male. L’unica cosa che conta è far uscire le idee dalla testa e metterle sul foglio. A ripulire e sistemare ci penserai dopo.

- Parti dal capitolo più facile: Non devi per forza seguire l’ordine dell’indice. Inizia dalla parte che ti entusiasma di più o su cui hai più materiale. L’importante è rompere il ghiaccio.

- Prova la Tecnica del Pomodoro: Lavora per 25 minuti senza distrazioni e poi fai 5 minuti di pausa. Dividere il lavoro in piccoli blocchi lo rende molto meno spaventoso.

A volte basta anche solo parlarne. Una chiacchierata con il relatore o un confronto con un collega può darti una prospettiva diversa e sbloccarti. Spesso, spiegare a voce a qualcuno le tue idee ti aiuta a chiarirle prima di tutto a te stesso.

Se il blocco riguarda una frase specifica, un assistente AI può essere un ottimo alleato. Puoi chiedergli di proporti modi diversi per dire la stessa cosa o di espandere un tuo pensiero, giusto per rimettere in moto la scrittura.

Posso davvero usare l’intelligenza artificiale per la tesi?

Questo è un tema caldo e spesso pieno di confusione. La risposta breve è: sì, puoi usarla, ma devi farlo in modo intelligente ed etico. Pensa all’AI come a un assistente personale, non come a qualcuno che scrive al posto tuo.

Usare l’AI per farsi scrivere interi capitoli non è solo una scorciatoia disonesta, ma è plagio. E le conseguenze accademiche possono essere molto serie. La ricerca, l’analisi, il pensiero critico e le conclusioni devono essere 100% tuoi.

Detto questo, l’intelligenza artificiale può essere un aiuto incredibile se la usi per compiti mirati:

- Brainstorming: Per trovare idee su come strutturare un capitolo o quali punti toccare.

- Riassumere le fonti: Per capire al volo il succo di un articolo lungo e complesso, risparmiando tempo prezioso.

- Migliorare il testo: Per riformulare frasi che non ti convincono, correggere errori o rendere la scrittura più scorrevole.

- Trovare nuova bibliografia: Gli strumenti più avanzati possono suggerirti articoli e libri pertinenti a quello che stai scrivendo.

Piattaforme come Tesify sono nate proprio per integrare questi aiuti nel tuo lavoro in modo corretto. Ti permettono, ad esempio, di partire da una tua idea per generare una bozza di paragrafo (che poi tu modificherai) o di riscrivere una frase, ma lasciano sempre a te il controllo.

Ricorda: l’AI è il copilota che ti aiuta a leggere la mappa, ma al volante ci sei e ci devi essere sempre e solo tu. E a proposito di parti importanti del testo, se non sai da dove iniziare per scrivere il riassunto iniziale, dai un’occhiata a questi esempi di abstract per tesi e consigli utili.

Il viaggio della tesi è una sfida che richiede metodo, impegno e gli strumenti giusti. Se vuoi trasformare questa esperienza in un processo più fluido e meno stressante, Tesify è la piattaforma pensata per te. Con la guida personalizzata, il supporto dell’AI Relatore e gli smart tools integrati, puoi concentrarti sulla qualità della tua ricerca, sapendo di avere un alleato al tuo fianco. Scopri come Tesify può aiutarti a scrivere la tua tesi, a partire da oggi.

5 risposte a “Come scrivere la tesi senza stress”

[…] Seguire questa architettura ti darà una bussola per non perderti e per costruire un'introduzione che non sia solo un prologo, ma una vera e propria dichiarazione d'intenti. Se vuoi allargare lo sguardo a come si imposta l'intero lavoro, puoi trovare altri spunti nella nostra guida su come scrivere la tesi. […]

[…] su tutto il processo di stesura, puoi dare un'occhiata alla nostra guida completa su come scrivere la tesi e integrare questi consigli nel tuo metodo di […]

[…] immediatamente il tuo contributo e ne dimostra la rilevanza. Se hai bisogno di una guida su come scrivere la tesi in un'ottica teorica, il nostro blog offre approfondimenti […]

[…] Per avere un quadro più completo su come organizzare l’intera tesi, non solo l’introduzione, puoi dare un’occhiata alla nostra guida su come scrivere la tesi. […]

[…] approfondire le basi teoriche? La nostra guida su come scrivere la tesi senza stress ti fornirà tutti gli strumenti complementari per ottimizzare ogni fase del […]