Ti è mai capitato di fissare per ore una pagina bianca, sentendo il peso di dover scrivere l’introduzione della tua tesi? Non sei solo. Si stima che oltre il 70% degli studenti universitari in Italia consideri l’introduzione la parte più difficile da iniziare. È il tuo biglietto da visita accademico: la prima cosa che il relatore e la commissione leggeranno. Deve catturare l’attenzione, presentare in modo chiaro il tuo argomento, gli obiettivi e la struttura del lavoro.

Un inizio debole rischia di compromettere la percezione di mesi di duro lavoro. Ma non preoccuparti: scrivere un’introduzione efficace non è un’arte misteriosa, è una tecnica che puoi imparare.

📋 IN BREVE

⏱️ Tempo di lettura: 12 minuti

In questo articolo scoprirai:

- La struttura “a imbuto” che ogni relatore si aspetta di vedere.

- Gli elementi essenziali che non possono mancare per ottenere una valutazione alta.

- Gli errori più comuni da evitare per non sminuire il tuo lavoro.

- Come scrivere un’introduzione chiara, convincente e a prova di commissione.

Alla fine avrai tutto quello che serve per trasformare la pagina bianca in un’apertura strategica che valorizzi la tua tesi di laurea fin dalla prima riga.

Perché l’introduzione della tesi è così importante

Affrontare la pagina bianca dell’introduzione è una sfida che, ammettiamolo, mette in crisi quasi ogni studente. Non è solo un rito di passaggio, ma la prima, vera occasione per convincere chi ti legge del valore della tua ricerca. Un inizio debole o confuso rischia di compromettere la percezione di mesi e mesi di duro lavoro.

Il primo impatto conta, sempre

Pensa all’introduzione come a una mappa per il tuo lettore. È qui che definisci il tono di tutto l’elaborato, indichi la direzione che prenderà la tua analisi e, soprattutto, dimostri fin da subito di padroneggiare l’argomento. Fidati, questo è un fattore che ha un peso enorme sulla valutazione finale.

Non sono solo parole. La sua importanza è continuamente sottolineata dalle linee guida accademiche. Nelle università italiane, saper scrivere un’introduzione efficace è una competenza fondamentale. Solitamente, ci si aspetta che questa sezione sia chiara, sintetica e che occupi circa il 5-10% della lunghezza totale della tesi.

Facciamo un esempio concreto: per una tesi magistrale di 100 pagine, l’introduzione dovrebbe aggirarsi tra le 5 e le 10 pagine. La sua capacità di presentare in modo cristallino l’argomento, gli obiettivi e il metodo di ricerca è una delle abilità che le commissioni di laurea valutano con maggiore attenzione.

Insomma, questo capitolo iniziale, che a volte sembra un ostacolo insormontabile, può trasformarsi in una vera e propria bussola per guidarti durante tutto il processo di scrittura. Se ti senti ancora all’inizio di questo percorso, ti consiglio di dare un’occhiata alla nostra guida pratica su come iniziare la tesi di laurea.

In sintesi:

- L’introduzione è il primo contatto del lettore con il tuo lavoro.

- Dimostra la tua padronanza dell’argomento e la solidità della ricerca.

- Fornisce una mappa chiara che guida la lettura dell’intero elaborato.

La struttura perfetta per un’introduzione di tesi

Pensare all’introduzione della tesi come a un semplice riassunto iniziale è un errore comune. In realtà, è molto di più: è l’architettura del tuo intero lavoro, la prima impressione che darai al relatore e alla commissione. Non è un flusso di pensieri, ma una costruzione precisa, quasi un imbuto, che guida chi legge dal contesto più ampio fino al cuore della tua ricerca.

Ogni pezzo deve essere al suo posto, con uno scopo preciso. L’obiettivo è far capire, fin dalle prime righe, perché il tuo studio è rilevante e merita di essere letto.

Gli elementi fondamentali di un’introduzione efficace

Per prima cosa, devi catturare l’attenzione. Si chiama “hook”, o gancio, ed è essenziale per agganciare il lettore. Potrebbe essere un dato statistico che spiazza, una domanda diretta e provocatoria, o un breve aneddoto che inquadra subito il tema.

Immagina una tesi in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Torino. Potrebbe aprirsi così: “Ogni anno, le aziende italiane perdono circa il 5% del fatturato a causa di inefficienze nella supply chain. Ma cosa succederebbe se una gestione più intelligente dei dati potesse recuperare gran parte di questa perdita?”. Visto? L’interesse è subito acceso.

Una volta rotto il ghiaccio, è il momento di allestire la scena. Bisogna fornire il contesto, il background, spiegando a che punto è il dibattito accademico sul tuo argomento. Qui si introducono i concetti chiave e lo stato dell’arte, facendo capire che hai studiato e sai di cosa parli.

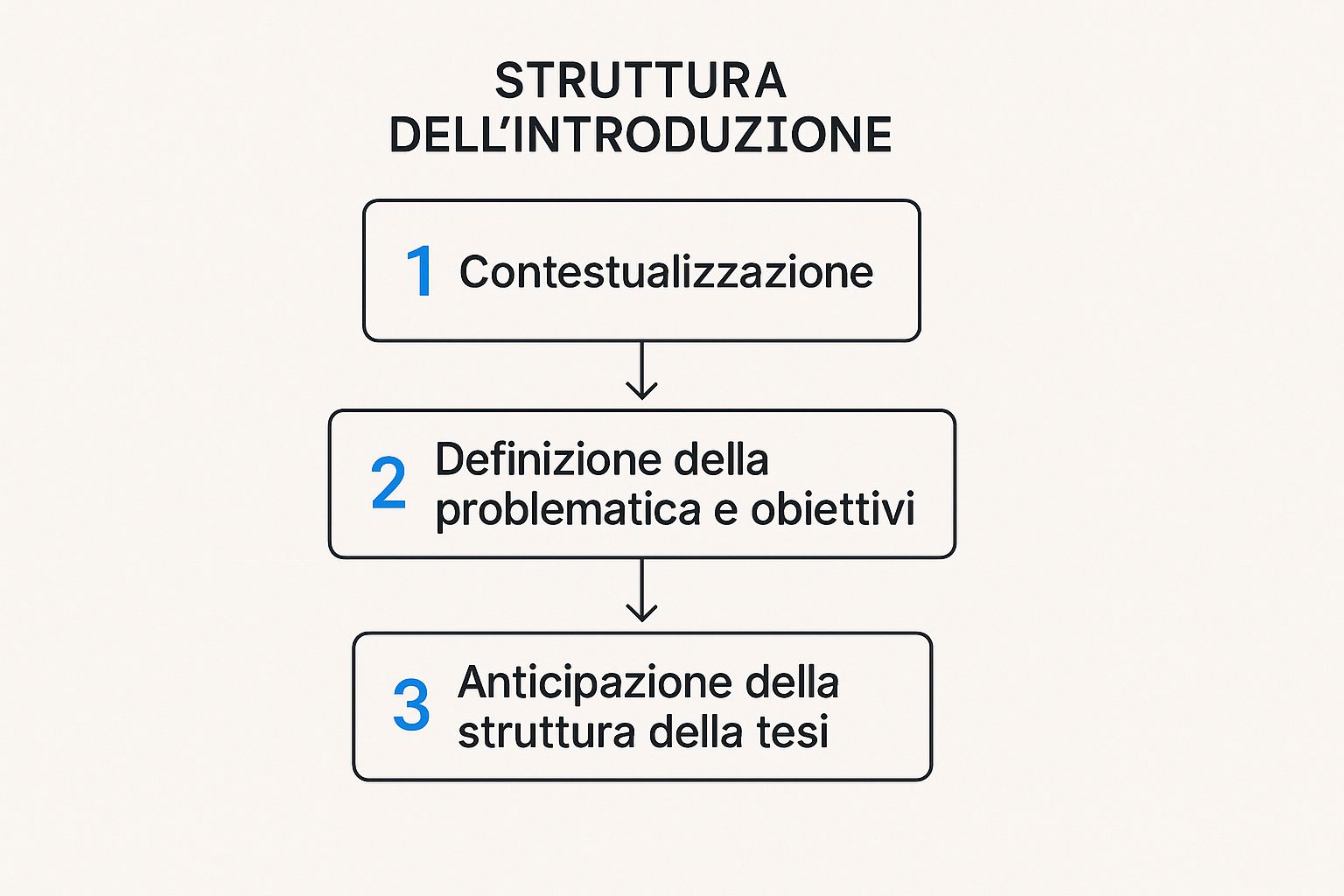

Questo schema visivo riassume bene il flusso logico da seguire:

Come si vede, ogni fase è la naturale conseguenza della precedente, creando un percorso chiaro e senza intoppi per chi legge.

Dopo aver tracciato il quadro generale, arriva il momento cruciale: identificare il “buco”, la lacuna nella letteratura esistente (il famoso research gap). È qui che dimostri il valore del tuo lavoro. Non stai ripetendo cose già dette, ma stai aggiungendo un tassello mancante alla conoscenza attuale.

Uno studente di Giurisprudenza alla Statale di Milano, per esempio, potrebbe evidenziare: “Nonostante l’ampia letteratura sulla privacy online, poche ricerche hanno analizzato le implicazioni legali specifiche degli algoritmi di IA nel diritto del lavoro in Italia”. Ecco la tua nicchia, la ragione d’essere della tesi.

Dalla dichiarazione d’intenti alla mappa del percorso

A questo punto, tutto converge verso la dichiarazione di tesi, o thesis statement. È la frase (o al massimo due) più importante dell’introduzione. È il cuore pulsante del tuo progetto: dichiara in modo netto e conciso qual è l’argomento centrale e la posizione che intendi sostenere. Deve essere chiara, specifica e, soprattutto, difendibile.

Per aiutarti a tenere traccia di tutti questi elementi, abbiamo creato una tabella riassuntiva. Usala come una checklist mentre scrivi.

Gli elementi chiave dell’introduzione di tesi

Una tabella riassuntiva che illustra la funzione e i contenuti essenziali di ogni parte dell’introduzione per guidare la stesura.

| Componente Strutturale | Obiettivo Principale | Cosa Includere |

|---|---|---|

| Gancio (Hook) | Catturare l’interesse del lettore fin da subito. | Una statistica d’impatto, una domanda provocatoria, un aneddoto pertinente. |

| Contesto (Background) | Situare l’argomento nel dibattito accademico. | Riferimenti allo stato dell’arte, definizioni dei concetti chiave, letteratura principale. |

| Problema/Lacuna (Gap) | Giustificare la necessità della ricerca. | Evidenziare ciò che manca negli studi esistenti, un problema irrisolto. |

| Dichiarazione di Tesi | Enunciare l’argomento centrale e la propria posizione. | Una frase chiara e concisa che riassume il focus e l’obiettivo del lavoro. |

| Obiettivi Specifici | Dettagliare i traguardi concreti della ricerca. | Elenco puntuale di cosa si intende analizzare, verificare o dimostrare. |

| Metodologia | Indicare l’approccio scientifico adottato. | Breve accenno al metodo (qualitativo, quantitativo, studio di caso, ecc.). |

| Struttura della Tesi | Fornire una “mappa” del contenuto. | Una breve descrizione del contenuto di ogni capitolo e del loro collegamento logico. |

Infine, l’introduzione deve chiudersi con una panoramica della struttura dell’elaborato. In pratica, devi offrire al lettore una “mappa” del percorso, descrivendo in poche parole cosa troverà in ogni capitolo e come ogni sezione contribuisce a rispondere alla domanda di ricerca. È un gesto di cortesia e chiarezza che sarà molto apprezzato.

Per avere un quadro più completo su come organizzare l’intera tesi, non solo l’introduzione, puoi dare un’occhiata alla nostra guida su come scrivere la tesi.

In sintesi:

- Inizia con un “gancio” per catturare subito l’attenzione.

- Fornisci il contesto e lo stato dell’arte per dimostrare la tua competenza.

- Identifica una lacuna nella ricerca (research gap) per giustificare il tuo lavoro.

- Concludi con una mappa chiara della struttura della tesi.

La strategia dell’imbuto: una guida pratica

Per scrivere un’introduzione che funzioni, il metodo più collaudato – e quello che il tuo relatore probabilmente si aspetta – è la tecnica “a imbuto”. Non si tratta di una formula rigida, ma di un approccio logico che accompagna chi legge dal quadro generale fino al cuore pulsante della tua ricerca.

È una strategia che guida il lettore in modo naturale e convincente.

Pensala così: quando racconti una storia, non parti mai dalla fine. Crei un’ambientazione, introduci i personaggi e poi arrivi al punto cruciale. L’introduzione della tesi fa la stessa cosa: prepara il terreno prima di calare il lettore nei dettagli più specifici del tuo lavoro.

Dal contesto ampio alla tua nicchia

Si parte sempre dal generale. Il primo passo è tracciare il contesto ampio in cui si colloca la tua tesi. Devi presentare lo “stato dell’arte”, cioè le conoscenze attuali sull’argomento, menzionando magari gli studi più influenti. Lo scopo è far capire subito alla commissione che padroneggi la materia e che il tuo lavoro ha delle fondamenta solide.

Fatto questo, l’imbuto inizia a stringersi. Dal panorama generale, sposti l’attenzione su un’area più specifica, quella che riguarda direttamente il tuo elaborato. È questo il momento di evidenziare le questioni ancora irrisolte, i dibattiti accesi o gli aspetti meno esplorati del settore. Questo passaggio crea un collegamento fondamentale tra ciò che si sa già e ciò che la tua tesi si propone di scoprire.

Questa tecnica trasforma la tua introduzione da una semplice lista di argomenti a una narrazione coerente. Ogni frase costruisce sulla precedente, portando il lettore per mano verso il cuore del tuo contributo scientifico, rendendo la lettura fluida e logica.

Affrontare questa fase può essere complicato. In Italia, si stima che oltre il 30% dei laureati trovi difficoltà proprio nella stesura dell’introduzione. Nelle facoltà umanistiche, l’85% degli studenti ci dedica almeno due settimane, mentre nei corsi scientifici, dove spesso si dà più peso ai dati sperimentali, la percentuale scende al 45%. Per approfondire, puoi consultare il rapporto Istat sull’istruzione.

Trovare e presentare il “gap” della ricerca

Siamo arrivati alla parte finale e più stretta dell’imbuto. Qui devi identificare e presentare il cosiddetto “gap” di ricerca: una lacuna nella letteratura esistente, un problema non ancora risolto, una domanda che aspetta una risposta convincente.

È proprio qui che la tua tesi trova la sua vera ragion d’essere. In pratica, stai dicendo alla commissione: “Guardate, nella conoscenza attuale manca questo pezzo. Ed è esattamente questo il vuoto che il mio lavoro andrà a riempire”. Attenzione, però: il “gap” non può essere un’idea vaga, ma un punto preciso e ben argomentato sulla base di quanto hai esposto prima.

Seguire questo percorso non rende solo il testo più scorrevole e professionale. Dimostra, soprattutto, una comprensione profonda del tuo campo di studi. Non ti limiti a descrivere un argomento, ma costruisci un’argomentazione impeccabile sulla rilevanza e l’originalità del tuo contributo.

In sintesi:

- Parti dal contesto generale per inquadrare l’argomento.

- Restringi progressivamente il campo verso il tuo focus specifico.

- Evidenzia chiaramente la lacuna nella ricerca (gap) che la tua tesi colma.

- Questa struttura logica dimostra rigore e professionalità.

Gli errori da non fare mai nell’introduzione della tesi

Conoscere le trappole più comuni è il primo passo per non caderci. Tanti studenti, presi dalla fretta o da quell’inevitabile ansia da pagina bianca, commettono leggerezze che rischiano di sminuire un lavoro di mesi.

Vediamo insieme quali sono gli scivoloni più frequenti, così puoi imparare a riconoscerli e, soprattutto, a evitarli. Perché un’introduzione impeccabile non dipende solo da cosa metti, ma anche da cosa lasci fuori.

Vaghezza e assenza di una domanda di ricerca chiara

Questo è l’errore numero uno, quello più grave: rimanere sul vago. Un’introduzione che non definisce con precisione il campo d’indagine e la domanda di ricerca lascia il lettore completamente spaesato. Non basta dire di cosa parlerai; devi specificare esattamente quale problema vuoi affrontare o quale aspetto intendi analizzare nel dettaglio.

- Esempio da non seguire: “Questa tesi parlerà dell’impatto dei social media sui giovani.” Suona generico, vero?

- Come fare, invece: “Questa tesi analizza come l’utilizzo di Instagram influenzi l’autostima degli adolescenti tra i 16 e i 18 anni nella città di Roma, indagando la correlazione tra tempo di utilizzo e percezione del sé.”

Capisci la differenza? La seconda versione è specifica, misurabile e mette subito in chiaro i paletti della ricerca.

Anticipare risultati e conclusioni

L’introduzione deve incuriosire, non fare spoiler. Un errore classico è quello di anticipare nel dettaglio i risultati delle analisi o le conclusioni a cui sei arrivato. Il tuo scopo qui è preparare il terreno e guidare il lettore, non dargli un riassunto che gli tolga la voglia di andare avanti.

Basta un accenno all’obiettivo, senza svelare l’esito della tua indagine. Riserva i dettagli ai capitoli dedicati e, ovviamente, alla conclusione.

Pensa all’introduzione come al trailer di un film: ti presenta la trama, i protagonisti (i tuoi concetti chiave) e crea la giusta dose di suspense. Non ti racconterebbe mai il finale, no? L’obiettivo è convincerti che vale la pena guardare tutto il film.

Scrivere la versione definitiva troppo presto

Sembra un controsenso, ma l’introduzione non è la prima cosa da scrivere in versione definitiva. Anzi. È fondamentale buttare giù una bozza all’inizio, per avere una traccia e non perdere la rotta, ma il testo finale va rifinito solo a lavoro concluso.

Perché? Semplice: solo alla fine avrai una visione d’insieme chiara e completa del tuo elaborato. Solo allora potrai descrivere la struttura dei capitoli con precisione e assicurarti che non ci siano incongruenze. Scriverla subito è una delle principali cause di stress, un fattore che spesso complica il percorso. Se ti senti sotto pressione, i nostri consigli su come gestire l’ansia da tesi di laurea potrebbero darti una mano.

💡 Consiglio Tesify: Inizia con una bozza dell’introduzione per avere una guida. Usa dei segnaposto come “[DA COMPLETARE ALLA FINE]” per la sezione sulla struttura dei capitoli. Questo ti darà una direzione senza costringerti a finalizzare dettagli che potrebbero cambiare.

In sintesi:

- Generalità eccessive: Sii sempre specifico, definisci bene il tuo campo d’indagine.

- Mancanza di focus: La domanda di ricerca deve essere chiara come il sole fin dalle prime righe.

- Effetto “spoiler”: Non svelare i risultati, ma presenta gli obiettivi che ti sei posto.

- Scrittura prematura: Scrivi la versione definitiva solo quando hai messo il punto finale all’ultimo capitolo.

Occhio allo stile: come usare un linguaggio accademico che funziona

Il contenuto è tutto, certo. Ma lo stile è il modo in cui lo presenti, e fidati, fa tutta la differenza. Puoi avere l’idea più geniale del mondo, ma se la esponi con un linguaggio sciatto o inadeguato, rischi di sminuirla e di non essere preso sul serio. Un’introduzione che funziona, quindi, deve essere impeccabile non solo nella struttura, ma anche e soprattutto nella forma.

Scrivere in modo accademico significa usare un registro formale. Attenzione però: “formale” non è sinonimo di “incomprensibile”. Il vero obiettivo è essere chiari, precisi e oggettivi. Evita giri di parole inutili, espressioni colloquiali e tecnicismi buttati lì solo per darti un tono. La vera abilità sta nel comunicare concetti complessi in modo limpido, dimostrando di padroneggiare la materia senza risultare pedante.

La scelta strategica dei tempi verbali

Un trucco da professionisti per rendere il testo più fluido è la gestione corretta dei tempi verbali. Non è una scelta da fare a caso; ogni tempo ha una sua funzione precisa, che serve a guidare chi legge attraverso il tuo ragionamento.

Vediamo come usarli:

- Presente indicativo: È il tempo della teoria. Usalo per esporre verità generali, definizioni o concetti universalmente accettati nel tuo campo. Ad esempio: “Il principio di Archimede afferma che…”.

- Passato prossimo/remoto: Perfetto per parlare della letteratura esistente o descrivere ricerche fatte da altri. Ad esempio: “Rossi (2019) ha dimostrato che…”.

- Futuro semplice: Serve per fare da “navigatore” al lettore, anticipando cosa troverà nei capitoli successivi. Ad esempio: “Nel prossimo capitolo si analizzeranno i dati raccolti”.

Imparare a giostrare questi tempi darà subito un’aria più curata e professionale alla tua introduzione.

Il dilemma della persona: “Io analizzerò” o “Si analizzerà”?

Qui si apre un mondo. Meglio la prima persona o la forma impersonale? Per tradizione, in molti atenei italiani si è sempre preferita la forma impersonale (“si evince”, “si è scelto di indagare”), perché considerata più oggettiva. Le cose però stanno cambiando. Oggi l’uso della prima persona (“in questo studio analizzerò”) è sempre più accettato, specialmente nelle discipline umanistiche. Il consiglio che diamo sempre in Tesify? Chiedi al tuo relatore. È l’unica opinione che conta davvero.

Non siamo gli unici a pensarlo. L’attenzione alla qualità della scrittura accademica è un trend in crescita. Ormai, almeno il 60% delle università italiane offre moduli specifici per aiutare gli studenti, e di questi circa il 45% include lezioni dedicate proprio a come scrivere un’introduzione efficace. Non a caso, questi corsi vengono seguiti da oltre il 70% degli iscritti alle lauree magistrali.

Questa necessità è sentita anche ai livelli più alti. Persino contesti scientifici come le riunioni della Società Italiana di Statistica dedicano intere sessioni a come organizzare i contenuti in un lavoro di ricerca, come si può vedere sfogliando i dettagli del loro programma scientifico.

Tutto questo dimostra una cosa: saper scrivere bene è una competenza fondamentale, non meno importante della ricerca stessa. Chiarezza e precisione non sono dettagli, ma il biglietto da visita che qualifica il tuo lavoro fin dalla prima pagina.

In sintesi:

- Usa un linguaggio formale, chiaro e preciso.

- Scegli i tempi verbali in modo strategico per guidare il lettore.

- Confrontati con il relatore sull’uso della prima persona o della forma impersonale.

Cosa dicono gli studenti: il caso di Marco

La teoria è una cosa, ma sentire l’esperienza diretta di chi ha affrontato le tue stesse difficoltà è tutta un’altra storia. Ecco perché vogliamo raccontarti di Marco, uno studente di Economia dell’Università di Pisa che abbiamo supportato con Tesify, e di come ha trasformato un’introduzione debole e confusa in un vero cavallo di battaglia per la sua tesi.

All’inizio, Marco era completamente bloccato. La sua prima bozza era un ammasso di idee, un elenco di argomenti senza un vero filo conduttore. “Volevo dire tutto e subito,” ci ha confidato, “ma finivo solo per scrivere un paragrafo generico che non andava da nessuna parte.” Il suo errore più grande, come spesso accade, era non avere una domanda di ricerca chiara in mente.

La svolta: un po’ di metodo e la giusta domanda

Il suo relatore gli ha dato un consiglio tanto semplice quanto efficace: usare la tecnica dell’imbuto. Marco si è messo al lavoro e ha riscritto tutto da capo. È partito dal contesto generale, il marketing digitale, per poi stringere il cerchio sempre di più, fino ad arrivare alla sua nicchia specifica: l’impatto degli influencer locali sulle piccole imprese pisane.

Questo piccolo cambio di prospettiva l’ha obbligato a definire una domanda di ricerca precisa: “Quali strategie di influencer marketing sono più efficaci per aumentare la visibilità delle attività commerciali nel centro storico di Pisa?”

“È stato come accendere la luce in una stanza buia,” ci ha detto Marco. “Avere quella domanda ha dato un senso e una direzione a ogni pezzo dell’introduzione. Di colpo, sapevo esattamente cosa scrivere e perché.”

Una volta definita la rotta, il resto è venuto da sé, seguendo una scaletta logica:

- Ha iniziato delineando il panorama del marketing digitale in Italia.

- Poi ha messo in luce un “buco” nella letteratura esistente, quello relativo alle strategie iper-locali.

- Infine, ha dichiarato il suo obiettivo e anticipato la struttura dei capitoli.

Il risultato finale? Un’introduzione che non solo ha convinto il relatore, ma che ha fatto da bussola per tutta la scrittura della tesi. La storia di Marco è la prova che, con il metodo giusto, superare il blocco iniziale non solo è possibile, ma può dare una spinta incredibile a tutto il lavoro. Se vuoi approfondire le tecniche per organizzare meglio il testo, dai un’occhiata ai nostri consigli sulla stesura di una tesi.

✅ Checklist finale per la tua introduzione

Prima di consegnare la bozza al tuo relatore, usa questa checklist per assicurarti di non aver tralasciato nulla di importante.

- Gancio iniziale: Ho iniziato con una frase che cattura l’attenzione (statistica, domanda, aneddoto)?

- Contesto chiaro: Ho presentato lo stato dell’arte e il background del mio argomento?

- Gap di ricerca: Ho spiegato chiaramente quale lacuna nella letteratura il mio lavoro intende colmare?

- Domanda di ricerca: Ho formulato una domanda di ricerca specifica e precisa?

- Obiettivi: Ho elencato gli obiettivi specifici del mio elaborato finale?

- Metodologia: Ho accennato al metodo di ricerca che utilizzerò?

- Struttura della tesi: Ho descritto brevemente il contenuto di ogni capitolo?

- Stile accademico: Il linguaggio è formale, chiaro e oggettivo?

- No spoiler: Non ho anticipato i risultati o le conclusioni finali?

- Coerenza: L’introduzione rispecchia fedelmente il contenuto e la struttura finale della tesi?

Domande Frequenti (FAQ)

È normale avere mille dubbi quando si scrive l’introduzione. Anzi, è un buon segno! Vuol dire che ti stai ponendo le domande giuste. Abbiamo raccolto qui le perplessità più comuni che sentiamo dagli studenti, con risposte pratiche e dirette.

Quanto deve essere lunga l’introduzione della tesi?

Non c’è un numero di pagine inciso nella pietra, ma una consuetudine accademica che funziona quasi sempre: l’introduzione dovrebbe aggirarsi intorno al 5-10% della lunghezza totale della tesi.

- Tesi triennale (ca. 50 pagine): un’introduzione di 3-5 pagine è più che sufficiente.

- Tesi magistrale (ca. 100 pagine): qui puoi dedicare all’introduzione dalle 5 alle 10 pagine.

L’obiettivo non è centrare un numero esatto, ma dire tutto ciò che serve in modo chiaro e conciso. La completezza batte sempre la lunghezza.

Devo scriverla subito o lasciarla per ultima?

La strategia che funziona meglio è quella in due tempi. Parti con una bozza iniziale appena cominci a lavorare. Butta giù le idee, fissa l’obiettivo, traccia una mappa. Ti servirà come una bussola. Ma, e questo è fondamentale, la versione definitiva va scritta solo alla fine. Solo quando avrai messo il punto finale all’ultimo capitolo avrai la visione d’insieme necessaria per scrivere un’introduzione che sia davvero lo specchio del tuo lavoro.

Posso usare delle citazioni nell’introduzione?

Sì, ma con moderazione. Una citazione breve e d’impatto può essere un ottimo “gancio” per catturare l’attenzione o definire un concetto chiave. Tuttavia, l’introduzione è il tuo spazio: la tua voce deve essere la protagonista. Evita di riempirla di citazioni lunghe che distolgano l’attenzione dal tuo contributo.

Meglio la prima persona o la forma impersonale?

L’eterno dilemma: “In questo lavoro analizzerò” o “In questo lavoro si analizza”? La tradizione accademica italiana ha sempre preferito la forma impersonale, perché considerata più oggettiva. Oggi, però, soprattutto nelle facoltà umanistiche, usare la prima persona singolare è sempre più accettato. Non c’è una regola assoluta. Il nostro consiglio? Chiedi sempre al tuo relatore. Ogni professore e dipartimento ha le sue preferenze.

Conclusioni: i prossimi passi

Scrivere un’introduzione efficace è il primo, fondamentale passo per valorizzare il tuo lavoro di tesi. Ora hai tutti gli strumenti per farlo al meglio.

Ricapitoliamo i punti chiave:

- Parti con un gancio per incuriosire subito il lettore.

- Usa la struttura a imbuto: dal generale al particolare, fino alla tua domanda di ricerca.

- Identifica un “gap” chiaro per motivare la rilevanza del tuo studio.

- Sii preciso e conciso, evitando vaghezza e spoiler sui risultati.

- Scrivi la versione definitiva solo alla fine, quando avrai una visione completa del tuo lavoro.

Affrontare la stesura dell’elaborato finale può sembrare una maratona, ma con gli strumenti giusti diventa un percorso più gestibile e gratificante. Se senti di aver bisogno di un supporto strutturato per organizzare le idee, trovare le fonti e mantenere la coerenza tra i capitoli, Tesify è qui per te. La nostra piattaforma è progettata per affiancarti in ogni fase della scrittura, nel pieno rispetto delle normative accademiche.

Pronto a trasformare la tua introduzione da un ostacolo a un punto di forza?

Scopri come Tesify può semplificare la scrittura della tua tesi

2 risposte a “Come scrivere l’introduzione della tesi: la guida definitiva passo-passo”

[…] qualche dritta in più su come impostarla, i principi che abbiamo spiegato nella nostra guida su come scrivere l’introduzione della tesi sono perfettamente applicabili anche […]

[…] far capire qual è il filo logico che seguirai. Se ti servono altri spunti, la nostra guida su come scrivere l'introduzione della tesi contiene tecniche che funzionano benissimo anche per un […]