Ti sei mai chiesto perché alcuni lavori di tesi catturano l’attenzione della commissione fin dalla prima pagina, mentre altri faticano a decollare? Spesso, il segreto non risiede solo nella ricerca, ma in come viene presentata. L’introduzione della tua tesi di laurea non è un semplice prologo, ma il vero e proprio biglietto da visita del tuo lavoro. È la prima cosa che il tuo relatore e la commissione leggeranno con attenzione, e spesso basta a farsi un’idea della maturità, della chiarezza e del rigore di tutta la tua ricerca. Un’introduzione ben fatta non si limita a presentare: cattura l’interesse e costruisce fin da subito la credibilità della tua analisi.

📋 IN BREVE

⏱️ Tempo di lettura: 8 minuti

In questo articolo scoprirai:

- Come strutturare l’introduzione seguendo un modello a “imbuto” che funziona sempre.

- Le frasi e le espressioni accademiche giuste per ogni sezione, dal contesto agli obiettivi.

- Gli errori più comuni da evitare per non compromettere la prima impressione.

- Una checklist pratica per scrivere un’introduzione che lasci il segno sulla commissione.

Alla fine avrai tutto quello che serve per trasformare una semplice apertura in un potente strumento di persuasione accademica.

Perché la tua introduzione decide il successo della tesi

Molti studenti, purtroppo, cadono nell’errore di trattare l’introduzione come una formalità da sbrigare in fretta, magari all’ultimo. In realtà, questa sezione è la tua più grande alleata. È il tuo strumento per convincere il relatore e la commissione che l’argomento scelto è importante, che hai degli obiettivi precisi e che il percorso di ricerca che proponi è solido e ben strutturato.

Pensala come una bussola: deve orientare il lettore attraverso la complessità del tuo lavoro, senza lasciarlo mai smarrito. Un’introduzione efficace non si limita a dire “di cosa parlerò”, ma dimostra che hai la piena padronanza dell’argomento, anticipando la struttura, esponendo la metodologia e, soprattutto, giustificando il perché valeva la pena fare questa ricerca. È qui che getti le fondamenta per tutto ciò che verrà dopo.

L’importanza del contesto accademico italiano

Ricorda sempre che le aspettative su come scrivere l’introduzione della tesi di laurea cambiano molto nel contesto italiano. Un professore dell’Università di Bologna, immerso in una lunga tradizione umanistica, potrebbe dare più peso alla contestualizzazione storica e teorica. Al contrario, un relatore del Politecnico di Milano potrebbe volere subito un’enfasi maggiore sulla metodologia e sull’impatto pratico della ricerca.

La situazione si complica se pensiamo anche alle differenze territoriali. In Italia, l’accesso all’istruzione superiore non è per tutti uguale. Pensa che nel 2019, solo il 47,5% dei diplomati del Sud e delle Isole si è iscritto all’università, a fronte di una media nazionale del 51,4%. Province come Isernia (61%) e Teramo (60,9%) registrano tassi di iscrizione altissimi, mentre aree come Napoli (42,4%) e Catania (43,5%) restano indietro. Questo divario, come evidenziato in un’analisi di Openpolis.it sul divario territoriale nell’accesso all’università, si riflette inevitabilmente sui percorsi di studio e sulle risorse per la ricerca, influenzando anche le aspettative e gli standard per le tesi.

Capire queste sfumature è fondamentale. Il tuo obiettivo non è solo dimostrare di conoscere il tuo argomento, ma anche di aver compreso le convenzioni accademiche specifiche del tuo ateneo e del tuo dipartimento.

In sintesi, perché l’introduzione è cruciale:

- Prima impressione: È la prima valutazione del tuo rigore accademico.

- Guida per il lettore: Fornisce una mappa per orientarsi nel tuo elaborato finale.

- Credibilità: Dimostra la rilevanza e la solidità della tua ricerca fin da subito.

La struttura ideale per la tua introduzione

Scrivere un’introduzione efficace non è un semplice “flusso di coscienza”, ma un’operazione quasi architettonica. Devi costruire un percorso che guidi il lettore, passo dopo passo, dentro il tuo mondo.

L’immagine più efficace è quella dell’imbuto: si parte da un contesto generale, quasi panoramico, per poi stringere il campo e arrivare, in modo logico e naturale, al cuore della tua ricerca. Ogni pezzo ha il suo posto e prepara il terreno per quello che viene dopo.

Seguire uno schema collaudo non è un segno di banalità, anzi. Dimostra maturità accademica e, soprattutto, rispetto per chi ti leggerà. Che tu stia scrivendo una tesi compilativa in giurisprudenza alla Sapienza o una sperimentale in biotecnologie a Padova, questa logica è un passaporto universale per farsi capire e apprezzare.

Dall’aggancio alla mappa del tuo lavoro

La costruzione di una introduzione per la tesi di laurea che lasci il segno segue un percorso ben preciso. Non devi inventare nulla di strano, ma solo mettere insieme i pezzi del puzzle nel modo giusto per ottenere il massimo impatto.

Ecco la sequenza che, per esperienza, funziona sempre:

- L’Hook (o gancio): Parti con qualcosa che catturi l’attenzione. Un dato statistico che spiazza, una domanda provocatoria, una citazione illuminante che introduca il problema. L’obiettivo è uno solo: far venire voglia di leggere il resto.

- Il contesto dell’argomento: Dopo aver agganciato il lettore, devi dargli le coordinate. Inquadra il tema nel suo campo di studi, accenna allo stato dell’arte e spiega perché il tuo argomento è rilevante oggi, a livello accademico o sociale.

- Obiettivi e domanda di ricerca: Qui arriviamo al cuore pulsante. Dichiara senza mezzi termini qual è lo scopo del tuo lavoro e, soprattutto, qual è la domanda di ricerca a cui vuoi dare una risposta. Sii specifico, chiaro, diretto.

- La metodologia: Spiega in sintesi come hai lavorato. È una ricerca qualitativa o quantitativa? Una revisione della letteratura? Fai capire quali strumenti hai usato (interviste, analisi di fonti, esperimenti in laboratorio) per mostrare il rigore scientifico del tuo approccio.

- La struttura della tesi: Chiudi il cerchio offrendo una “mappa” del tuo elaborato. In pratica, dici al lettore cosa troverà in ogni capitolo e come ogni sezione lo aiuterà a seguire il filo del tuo ragionamento fino alla risposta finale.

Qualche esempio pratico, facoltà per facoltà

Per rendere il tutto meno astratto, caliamo questa struttura in contesti reali.

- Tesi in Economia (Università Bocconi): Potresti partire con un dato scioccante sulla crescita del mercato del lusso dopo la pandemia (hook). Subito dopo, inquadreresti il fenomeno all’interno delle dinamiche del marketing digitale (contesto). L’obiettivo? “Analizzare le strategie di influencer marketing dei top brand” (obiettivo), attraverso un’analisi comparata di casi studio (metodologia). Infine, presenteresti i capitoli: il primo teorico, i successivi dedicati ai casi studio, e l’ultimo con le conclusioni (struttura).

- Tesi in Lettere (Università di Firenze): L’hook perfetto potrebbe essere una citazione poco nota di un grande autore. Il contesto, la sua corrente letteraria di riferimento. L’obiettivo: “Indagare la rappresentazione della metropoli nell’opera di X”, usando l’analisi testuale come strumento principale (metodologia). La struttura, infine, potrebbe prevedere capitoli sul contesto storico-letterario, sull’analisi delle opere principali e su un confronto con altri autori coevi.

Seguire questa architettura ti darà una bussola per non perderti e per costruire un’introduzione che non sia solo un prologo, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti. Se vuoi allargare lo sguardo a come si imposta l’intero lavoro, puoi trovare altri spunti nella nostra guida su come scrivere la tesi.

In sintesi, la struttura ideale dell’introduzione:

- Gancio iniziale: Cattura subito l’attenzione del lettore.

- Contesto e rilevanza: Inquadra l’argomento e spiega perché è importante.

- Obiettivi e domanda di ricerca: Dichiara chiaramente lo scopo del tuo lavoro.

- Metodologia: Spiega brevemente il “come” della tua ricerca.

- Struttura della tesi: Offri una mappa dei capitoli.

Definire obiettivi e metodologia della ricerca

Articolare con chiarezza gli obiettivi e la metodologia non è un semplice dettaglio tecnico, ma il cuore pulsante che dà credibilità scientifica al tuo lavoro. È qui che dimostri alla commissione che non stai navigando a vista, ma che hai una rotta precisa e un metodo rigoroso per seguirla.

Il primo passo, in pratica, è trasformare la tua idea iniziale in una domanda di ricerca specifica e misurabile. Da lì, devi far discendere degli obiettivi concreti e, soprattutto, raggiungibili. L’importante è comunicare fin da subito cosa intendi dimostrare o analizzare, facendo capire che hai ben chiaro il traguardo che vuoi tagliare.

Distinguere obiettivo principale e secondari

Ogni tesi ha un grande scopo, l’obiettivo principale, che è il contributo più importante che il tuo lavoro vuole offrire. Immaginiamo una tesi in sociologia all’Università di Trento: l’obiettivo principale potrebbe essere “analizzare l’impatto del lavoro da remoto sul benessere psicologico dei neolaureati”.

Per arrivare a questo risultato, però, avrai bisogno di alcuni passaggi intermedi. Questi sono gli obiettivi secondari. Riprendendo l’esempio di prima, potrebbero essere:

- Mappare le principali piattaforme utilizzate per il lavoro agile.

- Confrontare i livelli di stress percepito tra lavoratori in presenza e da remoto.

- Identificare le strategie di coping più efficaci per gestire l’isolamento.

Fare questa distinzione non è un mero esercizio di stile. Dimostra che sai pianificare e pensare in modo strategico, due qualità che la commissione noterà sicuramente.

Presentare la metodologia con rigore

Una volta chiarito cosa vuoi scoprire, devi spiegare come intendi farlo. Descrivere la metodologia significa illustrare, in modo conciso ma completo, l’approccio che hai deciso di adottare. Non basta scrivere “ho fatto delle interviste”. Devi essere più specifico.

Spiega chiaramente:

- L’approccio scelto: Hai seguito un metodo qualitativo, quantitativo o misto? Hai condotto una revisione sistematica della letteratura o un’analisi di casi studio?

- Gli strumenti utilizzati: Ti sei servito di questionari, interviste semi-strutturate, analisi statistiche su un dataset specifico, o hai esaminato fonti normative?

- La motivazione della scelta: Argomenta brevemente perché proprio quel metodo e quegli strumenti erano i più adatti per rispondere alla tua domanda di ricerca.

La scelta del tema e degli obiettivi, tra l’altro, non è mai slegata dalle prospettive future. I dati Istat ci dicono che in Italia il tasso di occupazione per i laureati è dell’84,3%, quasi 11 punti in più rispetto ai diplomati. Questo valore ovviamente varia: i laureati in discipline umanistiche si attestano sul 79,5%, mentre le aree STEM aprono più porte. Questi numeri, che puoi approfondire in un dettagliato report Istat sull’istruzione, ci ricordano che la rilevanza di una tesi si misura anche sul suo potenziale impatto professionale. Il percorso è complesso, ma definire questi elementi fin dall’inizio lo rende molto più gestibile, come spieghiamo anche nella nostra guida alla stesura di una tesi.

💡 Consiglio Tesify

Sii onesto sui limiti della tua ricerca. Dichiarare esplicitamente cosa il tuo studio non copre (ad esempio, per limiti di tempo, di accesso ai dati o di ampiezza del campione) non è un segno di debolezza. Al contrario, è una dimostrazione di grande onestà intellettuale e rigore scientifico che la commissione apprezzerà.

In sintesi, come definire obiettivi e metodologia:

- Specificità: Trasforma la tua idea in una domanda di ricerca chiara.

- Gerarchia: Distingui tra obiettivo principale (il cuore della tesi) e obiettivi secondari (i passaggi per raggiungerlo).

- Trasparenza: Descrivi l’approccio (qualitativo/quantitativo) e gli strumenti usati.

- Onestà: Sii chiaro sui limiti della tua analisi.

Gli errori da non commettere mai nell’introduzione

Scrivere l’introduzione della tesi è un’arte delicata. Anche gli studenti più brillanti a volte inciampano in errori comuni che possono rovinare quella prima, cruciale impressione sul lettore. Ma non temere: conoscere queste trappole è il primo passo per evitarle e partire con il piede giusto.

Spesso questi sbagli non derivano da una mancanza di preparazione, ma dalla fretta o, più semplicemente, dal non sapere esattamente cosa si aspetta la commissione. Vediamo insieme quali sono le insidie più comuni e come aggirarle con un po’ di furbizia.

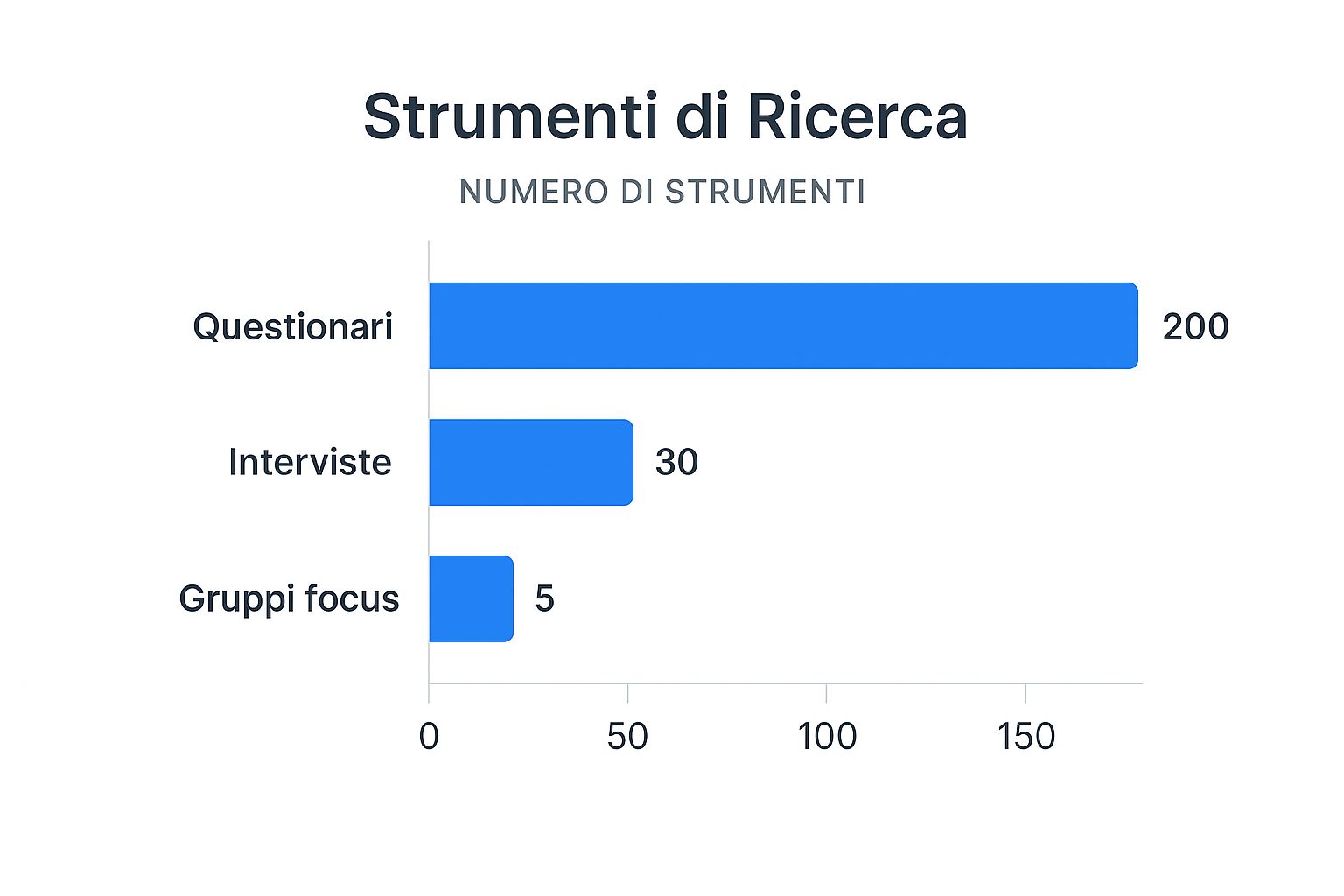

A proposito di specificità, guarda questa infografica. Mostra una distribuzione degli strumenti di ricerca più usati dagli studenti e fa capire subito un concetto chiave: la vaghezza non paga.

Essere precisi fa tutta la differenza del mondo. Dire che hai analizzato “200 questionari” è infinitamente più potente che parlare genericamente di “un’indagine quantitativa”. Questo dettaglio comunica subito rigore e serietà.

Navigare tra vaghezza e troppi dettagli

L’errore numero uno, quello in cui cadono quasi tutti, è non trovare il giusto equilibrio. L’introduzione non è un riassunto astratto, ma non è nemmeno un’anticipazione spoiler di ogni singolo dato che hai raccolto.

- L’errore vago: “Questa tesi analizza l’impatto della tecnologia sulla società.” Una frase del genere è così generica che potrebbe significare tutto e niente. Non dice nulla di te, del tuo lavoro, del tuo contributo.

- La correzione specifica: “Questo studio si concentra sull’impatto degli algoritmi di TikTok sulle scelte di consumo culturale dei giovani milanesi tra i 18 e i 24 anni.” Vedi la differenza? È precisa, circoscritta e fa subito capire dove vuoi andare a parare.

Allo stesso tempo, resisti alla tentazione di sommergere il lettore con dati, citazioni chilometriche o analisi complesse. Quello è il compito dei capitoli successivi. L’introduzione deve accendere la curiosità, non spegnerla con un eccesso di informazioni. Se ti senti bloccato su come dare una direzione al tuo lavoro, la nostra guida su come iniziare la tesi di laurea è un ottimo punto di partenza.

Fare promesse da marinaio

L’entusiasmo è fondamentale, ma se non controllato può portarti a fare promesse che la tua ricerca non può mantenere. Annunciare con enfasi che intendi “risolvere definitivamente il problema del debito pubblico” o “dimostrare in modo incontrovertibile la teoria X” è una mossa azzardata. La ricerca accademica, soprattutto per una tesi, raramente giunge a verità assolute. L’onestà intellettuale è molto più apprezzata. Usare verbi come “indagare”, “analizzare”, “approfondire” o “offrire una nuova prospettiva” dimostra maturità e rigore scientifico.

Scrivere l’introduzione al momento sbagliato

Eccoci al dilemma del “quando”. Scriverla subito o alla fine? La risposta è: entrambe le cose. È utilissimo buttare giù una bozza all’inizio per avere una bussola, ma la versione definitiva va scritta per ultima, a lavoro completamente concluso. Il motivo è semplice: solo alla fine avrai una visione d’insieme chiara e completa di quello che hai effettivamente scoperto e argomentato. Riscrivendola a capitoli chiusi, ti assicurerai una coerenza perfetta tra ciò che prometti nell’intro e ciò che mantieni nel corpo del testo e nelle conclusioni. È un dettaglio che i relatori notano sempre.

Tabella degli errori comuni e come correggerli

| Errore Comune | Esempio Negativo | Soluzione Pratica |

|---|---|---|

| Vaghezza eccessiva | “La tesi parla di social media.” | “La tesi analizza le strategie di comunicazione di brand di lusso italiani su Instagram nel periodo 2022-2023.” |

| Troppi dettagli tecnici | “I dati, raccolti tramite un sondaggio con scala Likert a 7 punti e analizzati con ANOVA (F(2, 297) = 5.86, p < .05), mostrano che…” | “L’analisi quantitativa, basata su un sondaggio somministrato a 300 utenti, ha permesso di evidenziare differenze significative…” (I dettagli tecnici vanno nella metodologia) |

| Promesse irrealistiche | “Questo lavoro dimostrerà una volta per tutte che…” | “Il presente studio si propone di esplorare l’ipotesi secondo cui…” |

| Mancanza di contesto | “L’obiettivo è analizzare il fenomeno X.” | “Alla luce del recente dibattito accademico su Y, questa tesi si inserisce nel filone di studi Z, con l’obiettivo di analizzare il fenomeno X.” |

| Struttura poco chiara | Un unico paragrafo che mescola argomento, obiettivi e struttura. | “Il primo capitolo fornirà il contesto teorico. Il secondo analizzerà i casi studio. Infine, il terzo capitolo presenterà i risultati dell’indagine.” |

Frasi utili e consigli pratici di scrittura

Dalla teoria alla pratica, il passo non è mai breve. Avere uno schema chiaro è fondamentale, ma poi bisogna trovare le parole giuste. È qui che un’introduzione può davvero fare la differenza, trasformandosi da semplice formalità a un testo persuasivo e professionale. Pensala come una cassetta degli attrezzi: noi di Tesify ti forniamo le espressioni e i connettivi giusti per dare alla tua scrittura quel tocco accademico che serve.

L’obiettivo è semplice: darti gli strumenti concreti per superare il classico “blocco della pagina bianca”. Vedremo insieme come articolare ogni sezione della tua introduzione tesi di laurea con rigore, ma senza risultare noiosi. Un testo fluido e convincente è a portata di mano.

Le espressioni chiave per ogni passaggio

Avere un piccolo repertorio di frasi “standard” è un ottimo punto di partenza per mantenere un tono coerente e formale. Non si tratta di copiare, ma di adattare delle formule consolidate al tuo specifico lavoro.

Ecco qualche spunto, diviso per funzione.

Per rompere il ghiaccio e presentare l’argomento:

- “Il presente elaborato si propone di analizzare…”

- “Questo lavoro di ricerca prende in esame il fenomeno di…”

- “L’obiettivo di questa tesi è indagare le dinamiche relative a…”

- “Nel contesto del dibattito attuale su [tema], questo studio si concentra su…”

Per dichiarare le tue intenzioni (gli obiettivi):

- “La ricerca mira a verificare l’ipotesi secondo cui…”

- “Lo scopo principale è quello di delineare un quadro completo di…”

- “Nello specifico, gli obiettivi secondari consistono nel…”

Per spiegare “come” hai svolto la ricerca (metodologia):

- “La metodologia adottata si basa su un approccio [qualitativo/quantitativo]…”

- “Per rispondere alla domanda di ricerca, è stata condotta un’analisi di…”

- “Gli strumenti impiegati per la raccolta dati includono…”

Per guidare il lettore attraverso la tesi (la struttura):

- “Il lavoro è strutturato come segue: il primo capitolo…”

- “La tesi si articola in [numero] capitoli: il primo…”

- “Nel primo capitolo verrà fornito il quadro teorico, mentre il secondo si concentrerà su…”

Tono di voce: “io” o forma impersonale?

È il dilemma di ogni tesista: posso usare la prima persona? La risposta breve è: meglio di no. Sebbene in alcune discipline umanistiche o più innovative si stia iniziando a sdoganare l’uso dell’ “io” o del “noi”, la forma impersonale (“si è analizzato”, “è stato dimostrato”) resta la scelta più sicura e universalmente accettata nel mondo accademico italiano. Ti garantisce un tono formale, oggettivo e autorevole.

D’altronde, il contesto universitario è tutt’altro che statico. Basta guardare l’andamento delle immatricolazioni in Italia: dopo il boom della riforma “3+2” (+19% tra 2000 e 2004), abbiamo assistito a un crollo fino al 2014 (-20,5%), seguito poi da una decisa ripresa. Questi trend, analizzati nel dettaglio nel recente rapporto di Almalaurea sul profilo dei laureati, ci dicono che anche le aspettative dei docenti e gli stili di scrittura cambiano. Un motivo in più per puntare su un’introduzione impeccabile.

💡 Consiglio Tesify

La pagina bianca ti terrorizza? Non iniziare per forza dall’introduzione. Anzi, è quasi sempre una cattiva idea. Parti dal capitolo che senti più tuo, quello su cui sei più preparato, o magari dalla sezione sulla metodologia. Una volta che avrai messo nero su bianco un po’ di contenuto, vedrai che sarà infinitamente più facile tornare all’inizio e scrivere un’introduzione che presenti il tuo lavoro in modo logico e coerente.

Cosa dicono gli studenti: il caso di Giulia

Niente è più utile dell’esperienza diretta. Per questo abbiamo chiesto a Giulia, una neolaureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Torino, di raccontarci la sua esperienza con l’introduzione della tesi.

“All’inizio l’avevo sottovalutata. Avevo scritto due paragrafi generici, pensando di sistemarla alla fine. Il mio relatore è stato molto diretto: ‘Giulia, se un lettore non capisce subito perché la tua tesi sui podcast narrativi è importante, non andrà oltre la prima pagina’. Aveva ragione. Ho passato un intero weekend a riscriverla da capo, seguendo la struttura a imbuto. Ho iniziato con un dato sull’esplosione dei podcast in Italia, ho definito l’obiettivo di analizzare le tecniche di storytelling di tre casi di successo e ho spiegato che avrei usato l’analisi semiotica. Alla fine, ho presentato la mappa dei capitoli. Quando l’ho riletta, tutto aveva un senso. Era diventata la vera porta d’ingresso al mio lavoro. E credo che abbia fatto la differenza anche nel voto finale.”

La storia di Giulia è un esempio perfetto di come un’introduzione ben pensata non sia una perdita di tempo, ma un investimento strategico per il successo del tuo elaborato finale.

✅ Checklist per un’introduzione a prova di commissione

Prima di considerare finita la tua introduzione, usala come un test finale. Assicurati che ogni punto sia stato rispettato.

- Gancio iniziale: Hai iniziato con una domanda, un dato o una citazione che cattura l’attenzione?

- Contesto chiaro: Hai spiegato perché il tuo argomento è rilevante oggi?

- Obiettivi specifici: La tua domanda di ricerca e gli obiettivi sono chiari e misurabili?

- Metodologia dichiarata: Hai spiegato brevemente come hai condotto la ricerca?

- Mappa della tesi: Hai presentato la struttura dei capitoli in modo sintetico?

- Tono accademico: Hai usato una forma impersonale e un linguaggio formale?

- Coerenza: L’introduzione rispecchia fedelmente il contenuto della tesi finita?

- Lunghezza adeguata: La sua lunghezza è proporzionata a quella dell’intero elaborato (circa 5-10%)?

- Niente promesse eccessive: Hai evitato affermazioni assolute o irrealistiche?

Se hai risposto “sì” a tutte le domande, sei sulla strada giusta per un’introduzione che lascerà il segno.

📚 Risorse Correlate

Per approfondire i vari aspetti della scrittura della tesi, ecco altre guide che potrebbero esserti utili:

- Come scrivere la tesi: la guida completa: Un percorso passo-passo dall’idea alla discussione.

- Stesura della tesi: i nostri 5 consigli pratici: Suggerimenti concreti per affrontare la scrittura dei capitoli.

- Bibliografia e citazioni per la tesi: la guida completa: Per non commettere errori con le fonti e le citazioni.

- Come iniziare la tesi di laurea: guida in 5 passi: Per superare il blocco iniziale e partire col piede giusto.

Domande Frequenti (FAQ)

Ancora qualche dubbio? Qui trovi le risposte alle domande più comuni sull’introduzione della tesi di laurea.

Quanto deve essere lunga l’introduzione di una tesi?

Non esiste una regola fissa, ma un buon riferimento è considerare circa il 5-10% della lunghezza totale della tesi. Per una tesi triennale di 50 pagine, l’introduzione dovrebbe essere di circa 2-5 pagine. Per una magistrale di 100 pagine, può arrivare a 7-10 pagine. La chiarezza e la completezza sono più importanti del numero di parole.

Quando si scrive l’introduzione della tesi?

La strategia migliore è scriverla in due momenti. Una bozza iniziale ti serve come mappa per guidare la tua ricerca. La versione definitiva, però, va scritta solo alla fine, quando hai una visione completa del lavoro svolto. Questo garantisce una perfetta coerenza tra ciò che prometti nell’introduzione e ciò che effettivamente sviluppi nei capitoli.

Come si conclude l’introduzione?

L’ultimo paragrafo deve essere una “mappa” per il lettore. Presenta in modo sintetico e diretto la struttura della tesi, spiegando cosa verrà trattato in ogni capitolo. Per esempio: “Il primo capitolo fornirà il quadro teorico, il secondo analizzerà i casi studio e il terzo presenterà i risultati”.

Posso usare la prima persona (“io”) nell’introduzione?

Nella maggior parte dei contesti accademici italiani, la forma impersonale (“si è analizzato”, “dall’analisi emerge”) è la scelta più sicura e professionale. L’uso della prima persona è talvolta accettato in alcune discipline umanistiche, ma è sempre meglio chiedere conferma al proprio relatore. Nel dubbio, la forma impersonale è sempre corretta.

Cosa non deve assolutamente mancare nell’introduzione?

Un’introduzione efficace deve contenere cinque elementi fondamentali: 1) un gancio per catturare l’interesse, 2) il contesto e la rilevanza dell’argomento, 3) gli obiettivi e la domanda di ricerca, 4) un accenno alla metodologia utilizzata e 5) una breve presentazione della struttura dei capitoli.

Conclusioni: il tuo prossimo passo

Siamo giunti alla fine di questa guida. Ora hai una visione chiara e strategica di come affrontare una delle parti più importanti del tuo elaborato finale.

Ricapitoliamo i punti chiave:

- L’introduzione è il tuo biglietto da visita: non sottovalutarla mai.

- Segui la struttura a imbuto: dal generale al particolare (contesto, obiettivi, metodologia, struttura).

- Sii specifico ma conciso: evita sia la vaghezza che l’eccesso di dettagli.

- Scrivi una bozza all’inizio, ma la versione finale va scritta per ultima.

- Usa la nostra checklist per assicurarti di non aver tralasciato nulla.

L’ansia da pagina bianca è normale, ma non devi affrontarla da solo. Con Tesify, hai un assistente AI al tuo fianco, specializzato nella scrittura accademica e addestrato sui testi universitari italiani. Può aiutarti a strutturare il testo, a trovare le parole giuste e a scovare le fonti più pertinenti, sempre nel pieno rispetto delle norme etiche e accademiche. Trasforma la stesura della tesi da un’impresa solitaria a un’esperienza guidata e più serena.

Pronto a scrivere un’introduzione che conquisti la commissione?

Una risposta a “Guida pratica all’introduzione della tesi di laurea perfetta”

[…] dell’introduzione e come collegarla efficacemente agli obiettivi, consulta la nostra guida pratica all’introduzione della tesi di laurea perfetta, che ti mostrerà come creare il ponte ideale tra contesto generale e domande specifiche di […]