Stai per iniziare (o sei già nel mezzo di) una tesi di dottorato e hai sentito parlare di intelligenza artificiale come supporto alla ricerca? Forse hai notato alcuni colleghi che sembrano sfornare capitoli con una velocità sospetta, o magari il tuo tutor ha fatto qualche commento vago su “strumenti moderni” durante l’ultima riunione. La verità è che c’è una rivoluzione silenziosa in corso nei corridoi universitari italiani, e pochissimi ne parlano apertamente.

Il problema? La maggior parte dei dottorandi scopre troppo tardi i vantaggi, i rischi e le regole non scritte dell’uso dell’IA nella ricerca accademica. Alcuni si lanciano senza precauzioni, rischiando brutte sorprese durante i controlli antiplagio. Altri restano paralizzati dalla paura, perdendo opportunità che potrebbero trasformare radicalmente il loro percorso dottorale. Ed entrambi gli estremi possono costarti caro: tempo, credibilità accademica, e persino la qualità finale del tuo lavoro di ricerca.

In questo articolo scoprirai tutto ciò che tutor e colleghi non ti dicono sulla tesi di dottorato assistita con intelligenza artificiale. Non troverai qui i soliti consigli generici o le promesse miracolose che leggi ovunque. Ti svelerò invece le dinamiche reali, quelle conversazioni che avvengono nelle commissioni quando tu non ci sei, e le strategie concrete che fanno la differenza tra un dottorato mediocre e uno eccellente nell’era dell’intelligenza artificiale.

Esploreremo insieme dalle opportunità autentiche (che vanno ben oltre il semplice “scrivere più veloce”) ai rischi nascosti che nessuno menziona nelle conferenze accademiche, dalle policy d’ateneo ufficiali alle prassi informali che circolano sottobanco, dalle strategie pratiche per integrare l’IA nel tuo workflow di ricerca senza compromettere originalità e rigore metodologico. Preparati a scoprire una prospettiva che cambierà completamente il tuo approccio al dottorato.

Come l’Intelligenza Artificiale Sta Trasformando la Ricerca Dottorale

Cosa Significa Davvero “Assistita con IA” nel Contesto del Dottorato

Quando parliamo di una tesi di dottorato assistita con intelligenza artificiale, non stiamo parlando di premere un bottone e ottenere magicamente 300 pagine di ricerca originale. Questa è la fantasia (o l’incubo, dipende dai punti di vista) che circola tra chi non ha mai veramente approcciato un dottorato di ricerca. La realtà è infinitamente più sfumata e, francamente, molto più interessante.

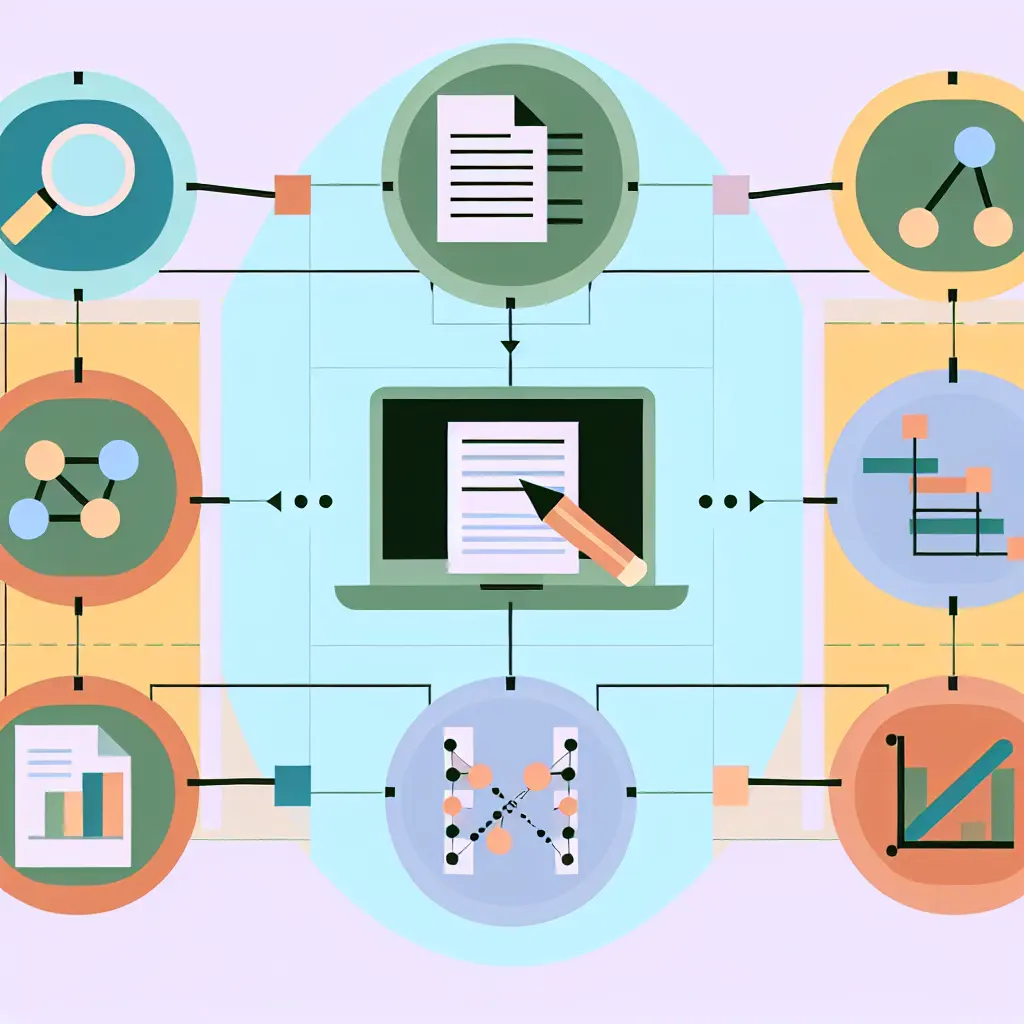

Nel contesto PhD, “assistita con IA” significa qualcosa di radicalmente diverso rispetto al supporto per una tesi magistrale. Non si tratta di chiedere a ChatGPT di scriverti l’introduzione o di riassumerti un paio di articoli. Un dottorato richiede contributi originali alla conoscenza, metodologie rigorose, capacità di sintesi critica su centinaia di fonti, e argomentazioni che tengano per 200-400 pagine senza contraddizioni. L’IA, in questo contesto, diventa uno strumento di orchestrazione intellettuale.

Le tipologie di assistenza che effettivamente fanno la differenza per un dottorando includono:

- Literature review accelerata: identificazione rapida di pattern nella letteratura scientifica, mapping di dibattiti accademici, scoperta di gap di ricerca attraverso l’analisi semantica di migliaia di abstract e articoli

- Analisi e gestione dati complessi: dall’assistenza nella codifica qualitativa all’elaborazione statistica, dalla pulizia dataset alla generazione di visualizzazioni esplicative

- Strutturazione argomentativa: verifica della coerenza logica tra capitoli, identificazione di salti argomentativi, suggerimenti per rafforzare la catena di ragionamento

- Revisione metodologica: simulazione di obiezioni da parte di reviewer, identificazione di bias metodologici, suggerimenti per robusti framework teorici

La differenza fondamentale rispetto a una tesi magistrale? In un dottorato tu devi mantenere il controllo intellettuale totale. L’IA non può e non deve pensare al posto tuo. Secondo uno studio pubblicato su Nature nel 2024, i ricercatori che integrano efficacemente l’IA nel loro workflow mantengono sempre una “supervisione epistemologica” continua, verificando ogni output, contestualizzando ogni suggerimento, e usando l’IA come specchio critico del proprio pensiero piuttosto che come sostituto.

I tool più utilizzati nei dottorati italiani variano enormemente per disciplina. ChatGPT-4 e Claude dominano per l’elaborazione testuale e la strutturazione concettuale, ma sono affiancati da strumenti specializzati: Semantic Scholar e Elicit per la ricerca bibliografica avanzata, ATLAS.ti con funzioni IA per l’analisi qualitativa, RStudio e Python con librerie di machine learning per analisi quantitative. E poi ci sono piattaforme integrate come Tesify, progettate specificamente per il contesto accademico italiano, che orchestrano diverse funzionalità in un ambiente coerente.

Il Contesto Accademico Italiano: Tra Innovazione e Cautela

L’atteggiamento degli atenei italiani verso l’uso dell’intelligenza artificiale nella ricerca dottorale nel 2024-2025 può essere descritto con una parola: ambivalente. Da un lato, c’è la consapevolezza che l’IA rappresenta un’opportunità straordinaria per la ricerca. Dall’altro, serpeggia la paura di perdere il controllo sulla qualità e l’integrità accademica.

La situazione è particolarmente interessante (e frustrante) perché non esiste ancora un quadro normativo uniforme. Ogni ateneo, spesso ogni dipartimento, sta sviluppando le proprie policy in modo autonomo. Il Politecnico di Milano, ad esempio, ha pubblicato linee guida relativamente permissive che riconoscono l’IA come strumento legittimo se usato con trasparenza. L’Università di Bologna ha adottato un approccio più cauto, richiedendo dichiarazioni dettagliate sull’uso di strumenti IA. Altre università ancora… beh, stanno semplicemente ignorando l’elefante nella stanza, sperando che il problema si risolva da solo.

Le differenze tra dipartimenti scientifici e umanistici sono particolarmente marcate. Nelle STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica), l’uso di algoritmi e automazione è parte integrante della metodologia di ricerca da decenni. Un dottorando in bioinformatica che usa machine learning per analizzare sequenze genomiche non sorprende nessuno. Ma un dottorando in filosofia che usa l’IA per strutturare argomentazioni? Lì le sopracciglia si alzano.

Esiste poi un divario enorme tra policy ufficiali e prassi informali. Ufficialmente, molti regolamenti dottorali vietano o limitano fortemente l’uso dell’IA. Informalmente, però, numerosi tutor incoraggiano i propri dottorandi a sperimentare, purché lo facciano “con intelligenza” e “senza lasciare tracce troppo evidenti”. Questa zona grigia genera ansia e confusione, soprattutto per chi vuole comportarsi correttamente ma non sa bene quali siano le regole del gioco.

Per orientarti in questo labirinto, è fondamentale approfondire le linee guida etiche specifiche. L’articolo su uso etico dell’intelligenza artificiale nella tesi offre una guida dettagliata sui regolamenti, modalità di disclosure e best practice per navigare questo territorio complesso senza rischi.

L’Adozione dell’IA nei Dottorati Italiani: Dati e Tendenze 2024-2025

Numeri e Statistiche sull’Uso dell’IA nella Ricerca Dottorale

I numeri sono più rivelatori di mille discussioni teoriche. Secondo un’indagine condotta dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) nel corso del 2024, circa il 68% dei dottorandi italiani ha utilizzato almeno una volta strumenti di intelligenza artificiale durante il proprio percorso dottorale. Ma attenzione: questo dato aggregato nasconde differenze enormi.

Quando analizziamo gli ambiti di applicazione, emerge un quadro più dettagliato:

- Revisione della letteratura: 47% dei dottorandi usa regolarmente IA per identificare, organizzare e sintetizzare fonti bibliografiche

- Analisi dati: 34% impiega algoritmi di machine learning o assistenza IA nell’elaborazione di dataset quantitativi o qualitativi

- Strutturazione e revisione contenuti: 28% utilizza strumenti IA per organizzare argomentazioni, verificare coerenza, o ricevere feedback su bozze

- Traduzione e editing linguistico: 41% sfrutta l’IA per migliorare l’inglese scientifico o tradurre materiali

Interessante notare che solo il 12% dichiara apertamente l’uso dell’IA nella propria tesi o nelle pubblicazioni derivate. Questo gap tra utilizzo reale e disclosure ufficiale è uno dei temi più controversi nel dibattito accademico attuale.

Il confronto con altri paesi europei e gli Stati Uniti rivela che l’Italia si posiziona in una zona intermedia. Nel Regno Unito e in Olanda, l’adozione è più alta (circa 75-78%) ma anche più regolamentata, con policy chiare e strumenti istituzionali dedicati. Negli USA, la percentuale supera l’80% nei dottorati STEM, ma il dibattito etico è ancora più acceso, con casi di tesi contestate o rigettate per uso non dichiarato di IA.

La crescita è stata esponenziale: solo 18 mesi fa (inizio 2023), l’uso di IA generativa nei dottorati italiani era praticamente marginale (sotto il 15%). Il lancio di ChatGPT-4 e Claude 2 ha rappresentato un punto di svolta, rendendo accessibili capacità che prima erano dominio di pochi specialisti con competenze di programmazione avanzate.

I Tool IA Più Utilizzati dai Dottorandi

Non tutti gli strumenti di intelligenza artificiale sono creati uguali, e certamente non tutti sono adatti al rigoroso contesto della ricerca dottorale. Ecco una panoramica realistica dei tool che stanno facendo davvero la differenza:

Per la ricerca bibliografica avanzata:

- Semantic Scholar: motore di ricerca AI-powered che comprende il contesto semantico degli articoli, identifica i paper più influenti e suggerisce letteratura correlata che potresti aver perso

- Elicit: particolarmente potente per estrarre dati da studi empirici e sintetizzare risultati attraverso decine di paper simultaneamente

- Consensus: ottimo per trovare rapidamente il consensus scientifico su domande di ricerca specifiche, citando direttamente gli studi rilevanti

Per l’analisi e strutturazione della ricerca:

- ChatGPT-4: il tuttofare per eccellenza, particolarmente efficace per brainstorming metodologico, generazione di framework teorici alternativi, e verifica di coerenza argomentativa

- Claude (Anthropic): preferito da molti per l’analisi di lunghi documenti (può processare fino a 100.000 token), eccellente per la revisione critica di capitoli completi

- Gemini (Google): integrazione superiore con Google Scholar e capacità di ricerca in tempo reale, utile per contestualizzare la propria ricerca nel dibattito più recente

Piattaforme italiane specializzate stanno emergendo con forza. Tesify, in particolare, si distingue come soluzione completa progettata specificamente per il contesto accademico italiano. A differenza dei tool generici, Tesify comprende le specificità delle università italiane, integra controlli antiplagio nativi, gestisce bibliografie secondo gli standard richiesti dagli atenei, e offre supporto in italiano per la strutturazione di tesi dottorali complesse.

La sua architettura permette di mantenere tracciabilità dell’uso dell’IA—fondamentale per la disclosure etica—mentre l’interfaccia guida il dottorando attraverso un workflow strutturato che va dalla proposta di ricerca iniziale alla revisione finale pre-difesa. Per chi vuole approfondire le potenzialità di un approccio strutturato, la guida su come strutturare la tesi con l’AI Copilot offre un percorso pratico passo dopo passo.

Cosa Dicono Tutor, Commissioni e Peer Reviewer

Questa è forse la parte più interessante (e inquietante): cosa pensano davvero i tutor e i membri delle commissioni quando valutano una tesi dottorale nell’era dell’IA? Ho raccolto testimonianze anonime da supervisori di diverse università italiane, e il quadro che emerge è complesso.

“Posso riconoscere un paragrafo generato da ChatGPT a un chilometro di distanza. Ha una certa… perfezione sterile. Frasi ben costruite ma senza personalità. Il problema non è tanto l’uso dello strumento, quanto il fatto che molti studenti non si preoccupano nemmeno di mascherarlo o personalizzarlo.”

Una professoressa di Scienze Sociali offre una prospettiva diversa: “Francamente, mi interessa il contributo intellettuale, non lo strumento usato per articolarlo. Se un dottorando usa l’IA per strutturare meglio un’argomentazione brillante, per me va bene. Il problema è quando l’IA diventa un sostituto del pensiero critico.”

Le aspettative stanno cambiando rapidamente. Secondo diversi membri di commissioni dottorali, c’è un graduale shift da “ha scritto tutto da solo?” a “ha dimostrato capacità critica e originalità?”. L’enfasi si sta spostando dal processo alla sostanza, dal “come” è stato prodotto il testo al “cosa” il testo effettivamente contribuisce al campo di studi.

Il “non detto” nelle commissioni di valutazione? Molti tutor assumono ormai che ci sia stato qualche uso di IA, soprattutto per tesi difese dal 2024 in poi. La questione diventa: è stato usato in modo sofisticato e critico, oppure in modo pigro e superficiale? Le commissioni cercano segnali di entrambi: profondità di analisi, originalità metodologica, capacità di sintesi critica (indicatori positivi) versus genericità delle argomentazioni, assenza di voce personale, errori fattuali nascosti da prosa elegante (campanelli d’allarme).

Un’osservazione finale ricorrente: i tutor più giovani tendono a essere significativamente più tolleranti e pragmatici riguardo all’uso dell’IA, mentre quelli della generazione precedente oscillano tra curiosità cauta e resistenza aperta. Questa generational divide influenza molto il clima che troverai nel tuo dottorato.

Cosa Nessuno Ti Dice (Ma Dovresti Sapere)

I Vantaggi Nascosti che Trasformano il Tuo Dottorato

Accelerazione Strategica (Non Solo Velocità)

Tutti parlano di “scrivere più velocemente” come principale vantaggio dell’IA. Ma questa è una visione tremendamente riduttiva che perde completamente il punto. Il vero vantaggio non è la velocità bruta—è l’accelerazione strategica di processi che normalmente richiederebbero mesi o anni.

Considera la literature review. Un approccio tradizionale richiede di leggere centinaia di articoli uno per uno, prendere appunti, identificare pattern, mappare dibattiti accademici. Un dottorando medio impiega 4-6 mesi solo per questa fase. Con l’assistenza intelligente dell’IA, puoi ridurre questo tempo a 3-4 settimane senza sacrificare la profondità. Come? L’IA può processare rapidamente abstract e conclusioni di centinaia di paper, identificare cluster tematici, evidenziare controversie metodologiche, e suggerirti quali articoli meritano lettura approfondita.

Ma c’è di più. L’IA eccelle nell’identificazione di gap di ricerca attraverso pattern recognition. Analizzando semanticamente decine di studi, può identificare domande non esplorate, metodologie non applicate in certi contesti, o connessioni interdisciplinari che potresti non aver considerato. Un mio collega in Scienze Politiche ha scoperto un intero filone di ricerca inesplorato facendo analizzare a Claude 200 articoli sul populismo digitale—un gap che ha poi trasformato nella sua tesi dottorale.

La generazione di ipotesi alternative è un altro super-potere nascosto. Quando presenti la tua argomentazione a un’IA sofisticata e chiedi “quali potrebbero essere contro-argomentazioni robuste?”, ottieni una simulazione mentale che ti prepara per la difesa. Puoi iterare su questo processo, rafforzando proattivamente i punti deboli prima ancora che un reviewer li individui.

Pensaci: puoi letteralmente simulare obiezioni e contro-argomentazioni settimane o mesi prima della difesa reale, raffinando la tua posizione in un ciclo di feedback continuo. È come avere un avversario intellettuale disponibile 24/7 che non si stanca mai di mettere alla prova le tue idee.

Qualità Metodologica Superiore

Questo è forse l’aspetto più sottovalutato dell’uso dell’IA nella ricerca dottorale: il potenziale per migliorare effettivamente la qualità metodologica del tuo lavoro. Suona controintuitivo? Lascia che ti spieghi.

Una tesi di dottorato è un documento mostruosamente lungo—200, 300, a volte 400 pagine. Mantenere coerenza argomentativa attraverso questa distanza è incredibilmente difficile per il cervello umano. È facile contraddirsi tra il capitolo 2 e il capitolo 7, o introdurre assunzioni nel capitolo 5 che contraddicono ciò che hai stabilito nell’introduzione. L’IA può verificare coerenza argomentativa lungo 200+ pagine in pochi minuti, identificando incongruenze, salti logici, o affermazioni che necessitano ulteriore supporto.

Ancora più interessante è la capacità di identificazione dei bias cognitivi nella propria ricerca. Siamo tutti soggetti al confirmation bias (cercare evidenze che confermano le nostre ipotesi), all’anchoring bias (dipendenza eccessiva dalla prima informazione incontrata), o al availability bias (sovrastimare l’importanza di informazioni facilmente ricordabili). Un’IA ben istruita può segnalare quando la tua argomentazione mostra segni di questi bias, fungendo da specchio critico del tuo processo di pensiero.

Nel campo della metodologia, l’IA può offrire suggerimenti per framework teorici robusti che potresti non conoscere. Descrivi il tuo approccio metodologico e chiedi quali framework teorici consolidati potrebbero rafforzarlo. Spesso scoprirai letteratura rilevante in discipline adiacenti che trasformerà completamente la solidità teorica della tua ricerca.

Un esempio concreto: una dottoranda in Psicologia Clinica stava progettando uno studio qualitativo su trauma e resilienza. Descrivendo il suo approccio a Claude, ha ricevuto suggerimenti su grounded theory modificata, narrative analysis framework, e phenomenological approaches che non aveva considerato. Il risultato? Un disegno di ricerca significativamente più robusto e una metodologia che ha impressionato la commissione.

Gestione dello Stress e del Perfezionismo Accademico

Parliamo dell’elefante nella stanza che nessuno menziona mai nelle conferenze accademiche: la salute mentale durante il dottorato è spesso disastrosa. Depressione, ansia, sindrome dell’impostore, burnout—tutte epidemie silenziose nel mondo dottorale. E l’IA, sorprendentemente, può offrire un sollievo inaspettato.

L’aspetto più liberatorio? L’IA funziona come “primo lettore” non giudicante. Puoi sottoporre bozze terribili, idee mezze formate, paragrafi imbarazzanti senza timore di giudizio. Per chi soffre di perfezionismo paralizzante (cioè, circa l’80% dei dottorandi), questo è rivoluzionario. Non devi aspettare che un capitolo sia “pronto” prima di ricevere feedback. Puoi iterare rapidamente su idee embrionali, raffinandole attraverso cicli di conversazione con l’IA prima ancora di coinvolgere il tutor.

Il blocco dello scrittore nelle fasi critiche del dottorato può essere devastante. Hai la ricerca fatta, i dati raccolti, le idee in testa… ma le parole semplicemente non vengono. In questi momenti, l’IA può funzionare come catalizzatore: descrivi verbosamente cosa vuoi comunicare, e l’IA ti offre una prima stesura che puoi poi trasformare, smontare, ricostruire. Non è il prodotto finale—è il ponte che ti aiuta a superare il blocco iniziale.

C’è anche un elemento di iterazione rapida senza timore del giudizio del tutor. Molti dottorandi limitano il numero di bozze che sottopongono al supervisore per paura di sembrare impreparati o di sprecare il tempo del professore. Con l’IA, puoi fare 20 iterazioni prima di arrivare alla versione che condividerai con il tutor. Il risultato? Incontri più produttivi e relazione supervisore-dottorando meno tesa.

I Rischi Nascosti (e Come Evitarli)

Il Problema del “Plagio IA” che Nessuno Spiega Bene

Ecco la verità scomoda che circola solo in conversazioni private: i rilevatori antiplagio vedono i contenuti generati da IA. E non sempre in modo che ti aspetteresti. Strumenti come Turnitin hanno implementato detection specifici per contenuti AI-generated, e le università italiane stanno rapidamente adottando queste tecnologie.

Ma la situazione è più complessa di “usare IA = essere scoperti”. I detector non sono infallibili. Producono percentuali di “probabilità” che il testo sia generato da IA, non certezze. Un testo con 65% di probabilità AI-generated potrebbe essere legittimo ma scritto in modo formale. Un testo con 15% potrebbe contenere paragrafi copiati direttamente da ChatGPT ma ben mascherati.

Le soglie di tolleranza delle commissioni italiane variano enormemente. Alcune università considerano problematica qualsiasi percentuale sopra il 30%, altre guardano principalmente alla sostanza del lavoro e usano i detector solo in caso di sospetti fondati. La mancanza di standard uniformi crea un territorio minato dove le regole cambiano da ateneo ad ateneo.

Per approfondire tecniche specifiche di detection e come preparare la tua tesi per superare controlli antiplagio senza rischi, ti consiglio caldamente la guida completa sull’AI antiplagio per tesi in Italia, che copre in dettaglio software, soglie, e best practice aggiornate al 2025.

Strategie concrete per “umanizzare” contenuti assistiti da IA:

- Mai usare output IA grezzi: considera qualsiasi testo generato dall’IA come una prima bozza da trasformare completamente con la tua voce

- Inietta personalità e esempi specifici: l’IA tende al generico; aggiungi aneddoti di ricerca, intuizioni personali, connessioni originali

- Varia struttura e lunghezza delle frasi: l’IA produce frasi mediamente uniformi; alterna corte e lunghe, semplici e complesse

- Usa termini tecnici specifici del tuo campo: integra gergo disciplinare, riferimenti a dibattiti locali della tua sub-disciplina

- Revisione in più passaggi temporalmente distanziati: non lavorare testo IA-assistito tutto in una sessione; ritornaci dopo giorni con occhi freschi

La Perdita di Profondità Critica

Questo è il rischio più insidioso perché non è immediatamente evidente. Chiamiamolo il problema della “superficialità elegante”. L’IA è straordinariamente brava a produrre testo che suona profondo e accademico. Usa le giuste parole chiave, costruisce frasi complesse, cita concetti teorici… ma spesso manca di vera comprensione profonda.

Il pericolo? L’IA può mascherare lacune concettuali che tu stesso hai. Se non comprendi completamente un framework teorico e chiedi all’IA di spiegarlo nel contesto della tua tesi, otterrai una spiegazione che sembra competente. Ma quando un membro della commissione ti farà una domanda penetrante durante la difesa, scoprirai di non avere realmente padronanza della materia—hai solo ripetuto parole generate dall’IA.

Un professore di Filosofia che conosco descrive questo fenomeno come “studenti che nuotano magnificamente in superficie ma affogano appena tentano di immergersi”. La prosa è sofisticata, le citazioni appropriate, ma il pensiero critico originale è assente.

Come mantenere il controllo intellettuale sulla propria ricerca?

- Usa l’IA per esplorare, non per sostituire il pensiero: chiedi all’IA di generare 10 interpretazioni alternative di un fenomeno, poi analizzale criticamente tu

- Verifica ogni affermazione dell’IA con fonti primarie: non fidarti mai completamente; l’IA può allucinare fatti o fraintendere teorie complesse

- Scrivi sempre prima le tue idee originali: articola il tuo pensiero prima di consultare l’IA, così distingui chiaramente cosa viene da te e cosa dallo strumento

- Insegna i concetti ad altri (o a te stesso ad alta voce): se non riesci a spiegare spontaneamente un’idea “assistita dall’IA”, significa che non l’hai veramente compresa

- Usa l’IA come interlocutore socratico: invece di chiedere “scrivimi una sezione su X”, chiedi “quali sono i problemi con la mia interpretazione di X?”

Questioni Etiche e di Disclosure

Siamo arrivati al cuore pulsante della controversia: quando e come dichiarare l’uso dell’IA? E qui le opinioni divergono drammaticamente.

Alcuni sostengono una transparency totale: dichiarare ogni singolo utilizzo, anche la correzione grammaticale. Altri ritengono che tool di uso comune (come spell-checker avanzati o suggerimenti grammaticali) non richiedano menzione. La verità è che non esiste ancora un consenso, e tu ti trovi nel mezzo di questo dibattito in evoluzione.

Ecco una posizione pragmatica che molti tutor progressisti stanno adottando:

- Dichiara l’uso sostanziale: se l’IA ha contribuito significativamente a struttura, argomentazione, analisi → disclosure necessaria

- Non è necessario dichiarare uso tecnico marginale: correzione grammaticale, traduzione di singole frasi, formattazione → generalmente considerato equivalente a word processor avanzato

- Documenta il processo per te stesso: mantieni traccia di come hai usato l’IA, anche se non lo dichiari pubblicamente; servirà se richiesto

Citazione degli output generati: best practice emergenti

Se citi direttamente un output IA (ad esempio, una definizione particolarmente chiara generata da Claude), alcuni atenei richiedono ora di citarlo come faresti con una fonte personale communication: “(Claude AI, conversazione personale, 15 gennaio 2025)”. Altri permettono di integrarlo senza citazione diretta se sostanzialmente rielaborato.

Implicazioni per pubblicazioni derivate dalla tesi

Questo è cruciale: molte riviste scientifiche hanno policy più restrittive degli atenei sull’uso dell’IA. Nature, Science, e molte altre pubblicazioni top-tier richiedono disclosure completa e vietano la lista di LLM come co-autori. Se la tua tesi diventerà base per articoli scientifici (come dovrebbe essere), devi pensare a questo adesso, non dopo.